『シンクロと自由』刊行記念

村瀨孝生×繁延あづさトークイベント

この記事は、2021年10月16日、長崎市の「すみれ舎」(障害福祉サービス生活介護事業所)で行われたトークイベントの内容を加筆修正のうえ再構成したものです。当該イベントの内容はこちらで見ることができます。

当日司会をしてくださった編集者/ライターのはしもとゆうきさん、動画を作成していただいた山田聖也さん、会場を快く貸してくださった「すみれ舎」の山下大介さん、そしてご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

*本文中の写真はすべて繁延さん撮影(ⒸA.shigenobu)。Ⅲ章の3枚を除いて「すみれ舎」の日常です。

【目次】

前編【⇒こちらです】

Ⅰ 死ぬまで生きる

Ⅱ 記憶と作話と、複数の自分

後編【このページです】

Ⅲ 母の介護は何の修行か

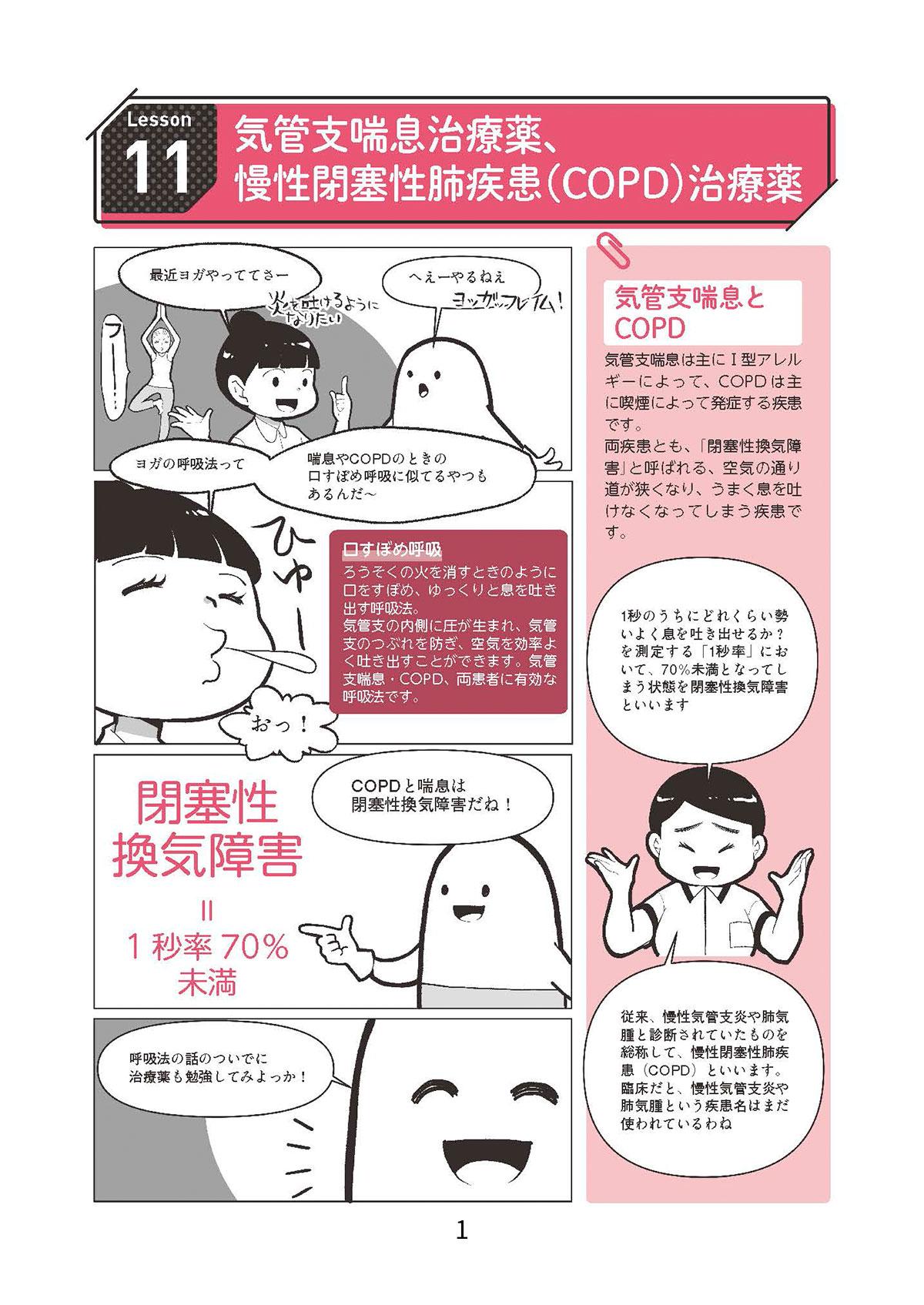

Ⅳ 事前の思想(コントロール)から、事後の思想(付き合う)へ

Ⅴ 質問コーナー

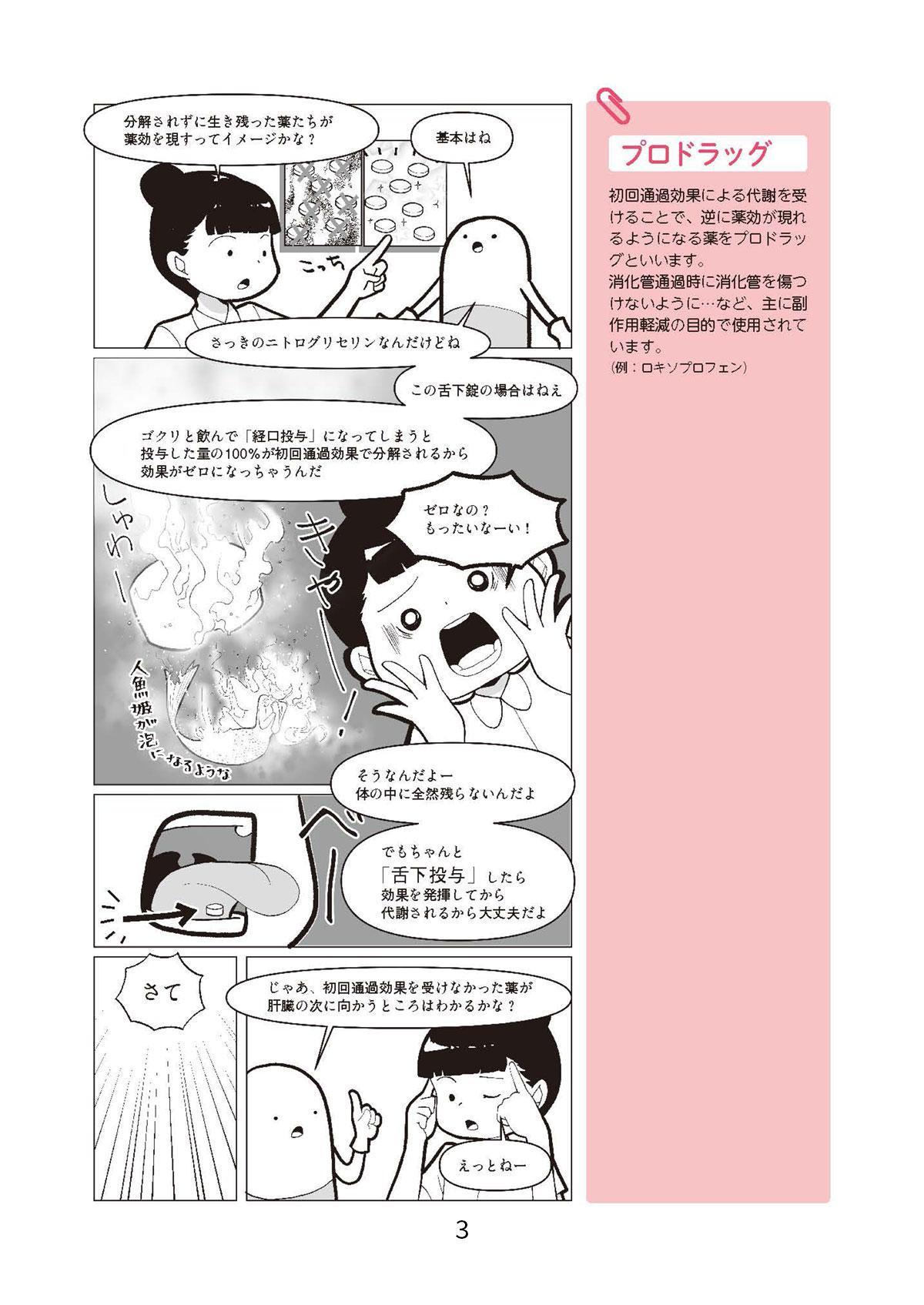

Ⅲ 母の介護は何の修行か

◆触れると嫌悪がやってくる

繁延 『シンクロと自由』の村瀨さんのお母さんのところ、私はメチャメチャ興味深く読みました。親の介護がむずかしそうっていうのはなんとなく分かるわけですよね。私が介護の資格を取ったときに、親に言ったんです。「介護をするときになったら、全部はできなくても、介護のローテーションの一部にはなれるよ」って。そうしたら「いやぁ、あづさには介護されたくない」って。お互いに、子どもを育てるようにスッと親の介護をできるようには出来てなさそうです。

村瀨 ぼくは、母の介護が始まったときは生理的な嫌悪感から入りましたからね。

繁延 あの言葉、すごく分かりやすかったです。

介護するために母の体をさわったとき、言いようのない恥ずかしさと生理的な嫌悪が生じた。一緒に歩くために手を握っただけで、そのような感覚が生じていた。

かつては、ぼくが手を引かれ、陰部を洗われていた。そして長いあいだ、母もぼくも互いの体にふれたことはない。立場が逆転したことに、ぼくの体が慣れていないのだ。混乱し緊張しているのだった。体を委ねる母も、委ねられるぼくも「怖さ」と「恥ずかしさ」を抱えている。

――村瀨孝生『シンクロと自由』82頁

村瀨 『ニワトリと卵と、息子の思春期』で、下の子ができたときに、長男さんに対して生理的に「触るな」みたいな感じになった部分がありましたね。

繁延 おっぱいをせがまれたときに、ちょっと前まで普通にあげてて可愛いと思ってたのに、そのときは痴漢に触られたような気持ちになって......。

村瀨 それはすごいなと思った。

繁延 同じ"触る"でも、好きな人とそうでない人では違うように、同じ心で同じように触られてるのに、こんなに違う。本当に自分でもよく分からなくなりました。痛いとか涼しいとか暑いとかだったらもっと一直線なのに、人に触られることがなぜそんなに違って感じるのかっていうのが不思議。

村瀨 その変化ってすごいですよね。ちょっと前まで母乳をあげてたのに、それがまったく違う触られ方として感じられる。すごく興味深かったんですよ。

ぼくも母の手を引いて歩くときに、なんかね、気持ち悪くて。母が嫌いとかそういうことではない。どうも生理的に受け入れられない。でも向こうがどんどんできなくなっていくので、手を引いて歩かざるをえなくなる。ましてや母の性器を触らざるをえなくなるわけですよ、洗ったりしなきゃいけないから。

お風呂とか便所とかね。そこに突入せざるをえなくなってくると、イライラが募るわけですね。やっぱり汚れるし、くさいし。それでもせざるをえない状況に突入していけばいくほど――本にも書きましたけど――心をちょっと自分から切り離して、洗面所に置いてから一緒にトイレに行く。修行に近いですけど、そうこうしていくうちに、だんだん慣れてくるんです。すると生理的な嫌悪感はたしかに消えていく。

繁延 そこにすごく感動しました。嫌悪感のところで終わらずに、その先に進んでいくのが。

村瀨 終われないんですよね。

繁延 最初は村瀨さん親子の介護の風景が、目の前で起こってるように見えてたんですけど、どんどん先に進んでいって、最後に二人の後ろ姿に出会ったっていう感じですかね。こういうことはあまり書かれてない気がします。生理的にダメという時点で別の人にお願いすることもできるじゃないですか。村瀨さんのなかに、「その先を知りたい」みたいなことがあるのかなぁって。

介護で供養ができる?

村瀨 いや、どっちかっていうと、知りたいということより......なんていうんですかね、ぼくは介護を35年間ずっとしてきて、人様の親をずっと介護させてもらって、なおかつその人たちの体とシンクロしてきたわけですよ。そして最後に看取るというところまで立ち合っていく。そのなかで、亡くなっていったお年寄りたちから、なんか課題を与えられちゃった感じがあるんですよね。

老いていくということに家族の情実が絡んでいくと、紙一重で幸せな介護にもなるし虐待にもなる。この紙一重感のなかに、家族の介護ってあるんですよね。どっちにも行きうる。同時にも起こりうる。そういうなかで先人たちは、どのように親を介護してきたんだろうって。

介護はほとんど女性に押し付けられてきたわけです。日本の場合は長男の嫁、つまり他人が一手に引き受けてやってきた。その世界から、いま肉親である息子や娘たちが介護をせざるをえなくなっている。もしかして今初めて、肉親が介護しないといけない社会になっているのかもしれないです。血肉を分けた息子や娘たちが親を介護するということは、される側もする側も「合わせ鏡」みたいになっているわけですね。育てられたぼくのなかに育てた母がいる、というように。

そのすごく複雑な人間関係や、これまで引きずってきた系譜のなかで、家族がどうしようもなく病(やまい)化していくこともあるでしょうね。成仏できないものがあったり。村瀨家のなかにどうしようもなくあった病(やまい)的なものが、介護によってもしかしたら供養できるんじゃないかって。そんなことをお年寄りたちから課題として与えられちゃってる気がして......。だから母の介護はやろうと決めたんですよ。

繁延 そうですか。何か見えてきましたか。

村瀨 いや、先はまったく見えてないですね。いま真っ最中で。

白石 執筆期間中は「ちょっと大変なことになりそうだ」という感じでしたが、今はもっと大変になっちゃってるわけですね。

◆ふっとゾーンに入っていく

村瀨 まあ、他人の親ですら「見たくなかった自分」が引き出されますからね。それが肉親になると、もっと自分の知らなかったことに気づいてしまう。それは言葉ではまだまだ言えない。13歳がいまだに生きてて反抗期的に振る舞ってるみたいなものです。

繁延 58歳の村瀨さんを凌駕する瞬間があるってことですよね。

村瀨 そうなんですよ。レコード盤の傷が入ってるところで必ず針が飛ぶ。飛ぶのも分かるわけですよ、58歳だから。「これ、もう飛ぶなぁ」って思って、それでも抑えきれない。で、やっぱり飛ぶんですね。いつ飛ばなくなるのかは分からない。自分が成長したら飛ばないのか、もっと違う変容の仕方なのか、それとも最後までキレ続けるのかっていうのはよく分からない。

繁延 途中でお母さんのほうが変化をしていかれますよね。

村瀨 これを乗り切るきっかけになるのは、たぶん、母がますますできなくなることなんですね。母ができなくなっていくときに、キレながら、やっと母の体とシンクロできる感じがしてきたんですよ。

繁延 今まではお母さまの輪郭がありすぎた。

村瀨 トイレまで一緒に歩くのにも、「バランスをこう崩してこっちの手を引いて、そしたらもう一回こっちをクッと引いて軸足を移して」みたいなことに集中できるように、やっとなってきているんですよ。母が歩けなくなればなるほど、それに集中できる。ぼくの体と向こうの体で、とにかく波長を合わせてトイレまで一緒に歩く、みたいな感じです。

あぁ仕事に行くこのタイミングでトイレかぁ! と思いながら「じゃ、トイレまで行こうか」ってときに、ゾーンに入っていくんですよ。一緒に共同作業しているときに、そこに救いがふっと......。

繁延 へぇぇぇ、じゃあ、この本にも書かれていないちょっと先が出てきてますね。

村瀨 そうですね、いまリアルタイムなんで。

◆何もしないことが殺害になる

白石 コントロールできないものに対したときに、普通はコントロールしようと思うじゃないですか。でも村瀨さんは、コントロールできないほうにさらに行く。それによって逆にうまく回る。そんなノウハウを持っている気がします。

村瀨 子育てなんかも結構そうじゃないですか。コントロールできないでしょ。特に長男さんのコントロールには相当ご苦労があるみたいだし。

繁延 制御不能です、本当に。我が家の人生が変わってしまったぐらいです。それでも赤ちゃんもお年寄りも、何かを為さなきゃいけないじゃないですか。親からすると赤ちゃんはお腹のなかでは放っておいても育ってたわけですよ。だけど外に出たら、食べること、暖かくくるむこと、そして排泄の汚れを取り除き続けてあげないといけない。それをし続けることが、その子が生きることになる。ちょっとでもやめてしまったら死んでしまうわけですよね。「人を殺す」みたいなことではなくて、「何もしないことが殺害になる」じゃないですか、親って。

それがみんなに行くんじゃなくて、産んだということだけで母親に集約されてくる。育てたい、可愛いという気持ちだけじゃなくて、社会にそういうふうに負わされてる緊張感のあいだで、イライラすることが多かったです。

村瀨 保護責任みたいなところに対する抗(あらが)いですね。ぼくも初めて読んだ気がするんですよ。「一方的に全部担わされてるって、どういうこと?」と。

繁延 いろんなことがあって成り立っているのに、責任だけが母に集約される。それがすごくしんどい。社会の一員だから負わなきゃいけないこともあるけれど「何もしないことが人殺しになる」というこの不安感はすごい。

白石 不作為が殺人になるというとんでもない状況に、一方的に置かれるってことですよね。

◆介護職は社会の「母」か

繁延 母になったときの息苦しさのなかには、そういうことが含まれていたと思います。

村瀨 たぶん介護職ってこの社会全体の「母的なもの」の役割を担わされてるんですよ。だからそこに抗いがあるっていうのは、ぼくも共感します。介護職に全部担わされてるものをどうやってもう一回、家族や地域社会に再分配し、共有し直せるか。これはお年寄りへのケア実践の中核なんですよね。

繁延 『シンクロと自由』にもご家族との話もあるし、外にあちこちにお散歩に出てしまう方について地域で共有するシーンも出てきますね。それを読んで私は、どこか母親心として救われた感じがありました。そうやって間口を開けてくださろうとする空気みたいなものに救われたというか。

村瀨 本来、一人の人間が受け止めきれないような責任を、日本の母的な存在としての介護職に一気にポーンと投げ渡されているわけですね。そして結構ハードルが高いんですよね、介護職が社会から求められることって。

繁延 そうですよね。

Ⅳ 事前の思想(コントロール)から、事後の思想(付き合う)へ

◆みんな縛りたくない

村瀨 家族からすれば当然、母親が縛られたらはイヤだろうし、閉じ込められるのも切ないですよね。しかし介護保険以降、じつは抑制率は上がってるんですよ。家族から身体拘束の同意書を取ってから抑制する。

今回母がろっ骨を折って入院したんです。肺炎が少しあるからその治療もしましょうとなったんだけど、最初の入院の手続きの段階で、身体拘束の同意書がワンセットで来たんです。ぼくも分かってたことなのに、すごく衝撃でした。「身体拘束ありき」で来る。

「これ、書かないと入院できないんですか」って聞くと、「せん妄とかがあるからですねぇ......」とか若い看護師さんが言ってた。悪い人じゃないんですよ。だけど人を縛ることに関してなんのためらいもなく治療が優先されていく。ぼくはこれまでずっとそこに向き合ってきたんだけど、今度は自分の母がそこに直面したわけです。

ぼくが「もし縛るような状況があれば電話をください。迎えに来ますから」と言ったら、次の日に電話かかってきた(笑)。そのときにお医者さんが説明するんですよね。「この状態なら、家でも大丈夫だろうから」って。「もし、もっと肺炎の状態だったら、縛ってでも治療するところでしたぁ」みたいに明るく言われました。

それで、「連れて帰ります」ってぼくが言ったときの看護師さんたちの様子が印象的だったんですよ。「帰れるよね、ここにいたら縛られるもんねぇ〜」って。リハの人からも、レントゲン技師の人からも、みんな「縛られないでよかったぁ〜」というメッセージが来るんですよ。だから本当はみんな縛りたくないし、閉じ込めたくないんだけど......これ、なんの話でしたっけ?(笑)

白石 社会が要求するハードルの高さ......。

村瀨 はい、そうやってハードルが高いわけです。老人は動くし、転倒するし、そういう人を転ばせるわけにはいかない。かといって寝たきりにもさせられない。市民的自由を守るには鍵を掛けるわけにもいかない。「もうどうしたらいいんでしょう」みたいな難問が、病院だけでなく、介護現場や、障害者の分野でも知的障害のある人たちの現場に投げ込まれているんです。

繁延 最初に私が「見たかったのに見れなかった」と言ったのは、それがあるからだったんだなと、いま聞いてて思いました。やっぱり何かあったら大変で、管理しなきゃいけないから、「その先」を知ることができなかった。何度もおウチに帰ろうとして、一緒に何度も付いていって、だけどなかなか家には到達できない。でもそれを続けているうちに施設が自分の家になっていって、本人も納得する。そうしたプロセスを知ることができなかったんですよね。

私は新聞の連載で、「できなくなることは、たしかに明るい未来とは捉えがたい。でもそれはもしかしたら、現役世代が想像している虚像なんじゃないか」みたいなことを書いたんだけど、村瀨さんが書かれたような「その先」の風景がたくさん見えてきたら、社会は変わってくるんじゃないか。見えないなかで勝手に想像してるから、「管理しなければ」になってしまうのかなと思いました。

◆最後に残った選択肢が、いちばん楽だった

村瀨 最初はぼくらも同じなんですよ。「今このタイミングはちょっと勘弁して」「今、帰ろうとしないで、できればこの時間一緒にいてほしいから」っていうようなアプローチをしている。「ご飯がいますぐ炊けるから」とか、「おいしいケーキがあるから」とか食べ物で釣ってここに居てもらおうとしたり。それに乗っかってくれる人もいれば、食べ終わったら「では失礼します」っていう人もいるけれど、そうやって最初は自分たちの都合に合わせてほしいわけですよ。

それもぼくは決して手放さないです。「なんとか今はやめてくれる?」みたいな対応をまずはする。それでもやっぱり振り切って出ちゃうんですね。すると次はどうアプローチすればいいんだろうかって移行していく。でも最終目的としてはみんな、「あなたが帰ろうとするのには付き合いませんよ」っていうアプローチなんですよ。

あの手この手でそうしたアプローチを重ねていって、それでも全部破綻したときに、最後にいちばん選択したくなかった「付き合う」という選択肢が残る。こうして仕方なく、自分たちがいちばん選択したくなかった「付き合う」をせざるを得なくなったときに、我々の社会が見てこなかった風景がそこに立ち上がってくるんですね。

こうしたことを重ねていくとですね、じつは介護は集団的に楽になるんですよ。すごく楽になっていく。よく「よりあい」の介護を指して、「そこまで付き合えない」「いまの社会状況のなかでそこまでやるか」みたいに言われる。「そんなにしんどい思いをしてまでちょっと無理な気がする」みたいに取られるんですよ。でもね、逆に全然しんどくない方向に向かっているんです。

繁延 付いていく、っていうのが?

村瀨 そうです。結局お年寄りにとって「よりあい」が自宅のようになっていくのには、いろんな理由があるんですよね。身体的な限界が来てただ単にもう歩けなくなったとか、老いて衰えて行動できなくなって帰らなくなっていく、っていうのも現実には多いと思います。それを待つようにじ~っと、ハゲタカが朽ち果てる動物の上を飛んでるような(笑)付き合い方でもあったり。

でもそれだけじゃなくて、一緒に歩いてるとだんだん向こうが「あんたも帰れんで気の毒」とか言いはじめるんですよ。「いや、あんたが帰れんとやけど」と思うけど(笑)。自分が帰れなくて気の毒だったはずなのに、自分の境地に引き寄せて、「あんたも大変ね」とケアが始まっていく。相手からケアが始まってきたときに、「帰る」っていう度合いがグッと減ってくるんです。

白石 この本で印象的なのは、「そうこうしているうちに、こうなっちゃった」っていう話ですよね。それは事前の計画でもなんでもない。しているうちに、なんか向こうがこっちをケアしてくれるようになった、みたいな。

その"しているうちに"っていうところにいろんな秘密がたぶんあるはずなんです。"しているうち"というのはPlan-Do-See思考の人が最もできないことですからね。そこに風穴開けたっていうことはすごく大きい。でもそうかといって、最初から結論に飛んでも絶対にうまくいかない。このプロセス、つまり「時間」こそが、村瀨さんの文章にはちゃんと出てくるからぼくらは納得できるんじゃないですかね。まあ、だからこそさっき言ったように引用もしにくいわけですが。

◆お年寄りにケアされるとき

繁延 『シンクロと自由』にはそうした話がいくつも出てきますね。一緒にさまよって最後に「よりあい」に帰ってきたとき、そのお年寄りの方にだけ食事が出たんですね。そうしたら「この人にはないのか」みたいなことを言いますよね。

村瀨 付き添った職員にね。

繁延 気づかってるんですよね。ケアをするっていうか、相手をなんとかしようとする行動が最後に出るのが私にはすごく興味深い。ケアをするというのは、人の欲求のなかにあるのかな。こんな自分が力尽きそうなときでも、気づかう人がいっぱいいるじゃないですか。

村瀨 おもしろいですよね。人間って生き物のなかで唯一ケアする動物なのかもしれないですね。相手の持ってるポテンシャルを引き出してしまう。本来、そういうものを持ってたはずなんじゃないですかね。いまそれが自己責任的社会みたいになって、自己利益の拡大ばっかりの方向に行ってるんだけど、本来人間はケアしちゃうんじゃないかなぁ。

繁延 私は、お年寄りから「一緒に生きよう」みたいに言われてる気がした。

村瀨 お年寄りは結構ケアするんですよ。自分の座位も保てないのに、入浴中にぼくの体を洗おうとしたりとか。

繁延 お母さんもされるんでしたよね。

村瀨 おふくろも洗おうとするんですよ、ぼくはTシャツ着てるのに。そのときのまなざしが、なんともいえない目をしてるんですよね。息子だと思って洗ってるわけでもない。そういう目じゃないんです。手がこう伸びてきて洗おうとするんですよ。「よかって」って言うけど。

繁延 母じゃないんですね。

村瀨 そこはちょっと未知な世界ですよね。でも、息子だから可愛がってとかいうような目じゃない。それはなんか継続的な感じじゃなくて、ちょっと瞬間的な目なんですよね。

白石 そこに人がいるからっていう感じなんじゃないですか。

村瀨 そうかもしれない。そこに自分の立場がどうだとか、こんな障害があるって私には無理だよねというような規定がまったくない。自分で食べられない人ですら、食べこぼしたやつを拾ってぼくの口に入れようとします。断りづらいですよ。

繁延 えっ、食べるんですか。

村瀨 一度食べたことがあったんですよ。それを周りの職員が見てて引かれたことがあって(笑)。それかからは「すいませ~ん、ありがとうございます」って言って断ってはいますけど。

繁延 じゃ、周りが見てなかったら逆に食べたいって思います?

村瀨 落ちたものを?

繁延 いま、周りに引かれたからもうやめるって言ったから。

村瀨 いやいやいや、それはイヤです。でもそれは非常に申し訳なさを伴いますね。「いいです」って簡単には言えない。

繁延 そうですよね。お母さんの話は全部おもしろかったです。でも、まだまだ聞きたいな(笑)。

◆感謝の意味が分かった!

村瀨 ぼく、最後にちょっと言いたかったことがあったんですよ。「涙の出方が変。」というのにもつながるんですけど、この『山と獣と肉と皮』を読んでいて、「あ、そうか」って腑に落ちたことがあった。

じつはぼくは自分が人に感謝ができない人間だってずっと思ってきてました。これまでいろいろ「ありがとう」って言ってきましたが、心の底からの感謝というものがよく分からない人間だったんです。本当の意味で感謝したことがないというか。もちろん強制された感謝はたくさんあったんですよ。「一粒も残さず食べなさい。農家の人がいなければ、食べられないのだから自分は存在してない。だから農家の人に感謝」。そして「いただきます」みたいなね。感謝が全部、人にまつわる部分に閉じ込められてたんですよ。

でもこの本に「おいしく食べてやる」って書かれていますが、「おいしい~っ!」っていう喜びが本当に腹のなかから生じたときに、「命に感謝」みたいなものが出てくるんですね。それまでは「対人間に対する感謝」に囚われていた自分がいたんですが、そこをポンと突き抜けさせてくれた。

そう考えると歌とか踊りというのは――今は人に向けて行われてるけども――本来は人の集団の外にあるものに対して、なんとかコンタクトをとろうとする努力なんじゃないかって思えてきました。

繁延 どうしても私たちは現在の時点からしか昔の生活を想像できないけれども、山に行くと、体験としてそこから始まることがあるんですね。

白石 そこというのは?

繁延 「その前はどうだった」みたいに今から遡るんじゃなくって、殺して、食べる地点からまた順を追って進むわけです。そこから始めると、頭で理解することではなくて、もっと体に生じてくる感情があるんですよ。もちろんそのときは言語化されてないですけども、最初の「絶対おいしく食べてやる」っていう感情は、そこから来てるなと思いました。

その感情を伝えたくて、体験するように読んでもらいたいって発想が強かったんです。そのプロセスが、自分にとっては大事だったと思います。

Ⅴ 質問コーナー

◆意思とイヤと中動態

――お年寄りのほうからケアが差し出される話に感銘を受けました。もしかしたらその老人の方は、目の前でケアをしてくれてる人の模倣をしているんじゃないですかね。あたかも赤ちゃんが、目の前の大人の真似をしているのと同じように。つまりその老人は、自分の意思というより、周囲の人と一緒に生きていこうとする段階に突入したのかなぁと。こうした意味で、老人の意思が衰えていくなって感じることはありますか。

繁延 私も知りたいです。

村瀨 意思が衰えるっていうよりも、手放されていく感じなのかなぁって思います。言葉で表現できなくなったお年寄りが、「よりあい」の場をどう感じてるのかとか、自分はどのように生きていたいのか。それをぼくらは探るんだけど、意思っていうのは結局よく分からないんですよ。

いよいよ最後、自分で立つこともできないし歩くこともできないし、食べることもできない段階になる。さっき「不作為の死」ってありましたけど、たぶんぼくらが何もしなければ亡くなる。だけど、そうなったとしても恨まれる感じがしないんですよ。責められる感じがしない。そういう存在に移行していく。

ただ体が要求することは間違いなくあります。寒いのはイヤだし、暑すぎるのもイヤだし。それは表情でしっかり最後まで表現されますから、「イヤだ」っていうのはあると思いますね。だけど「こうしてほしい」っていう要求めいたものは感じられないんです。もしかしてこっちが感じ切れていないだけかもしれませんが......。

繁延 イヤだけがあるっていうのは、赤ちゃんに似てますよね。。

村瀨 そうですね。

繁延 どうしてほしいはないけど、イヤだけはある。

村瀨 イヤだけは明確。どんなにぼけが深くて、言葉もほとんど発しないときになっても歯医者さんはイヤでしょ。みんな「イヤ~っ!」って言葉で適切に表現されます。そんなときは、久々にその人から言語を聞いたって気がする。

繁延 あかちゃんが「イヤ」って言葉を覚えるのも確かに早いですよね。私も子育てのとき「イヤが先に来たか」みたいに思いました。

村瀨 58年生きた人間は58歳の振る舞いをするように社会から求められていて、そこから自分の振る舞いを装ってる可能性は大いにあるんですよね。それが「イヤッ!」って言えるようになったら、「次のステージに移った」ということじゃないかな。最後はイヤすらなくなって体そのものをも手放していく人もいるかもしれない。そのときに「不作為による死」という部分がたとえ生じても、彼らは責めないだろうと。そんな領域があるんですね。

白石 そこ、おもしろいですよね。意思というのがあると便利なんですよ。「この人があれをやりたい、じゃ与えましょう」って等価交換的に関われるから。人はだいたいそうやって生活していくんだけど、生まれたときと最後のところだけは、そうじゃない方法で交渉している。それは明らかにステージが違うんだろうなと思います。そこをどう考えるかは、人によってだいぶ差が出てきますね。

と同時に、ぼくはやっぱり『中動態の世界』という本を担当していてよかったなと思いましたね。この意思の話もそうだし、今日もずっとコントロールできないものにどう対処するかを話していたように思います。「コントロールできないものとどう付き合うか」こそが介護の中心テーマなんだけども、どう語っていいか分からない。そこにたとえば中動態という切り口があると、「あっ、それそれ!」って言いやすい状況ができたんだと改めて思いました。

繁延 その中動態が歴史的に廃れていったのは、行為と責任がつなげにくいからですよね。でも、介護とか子育てをしてると、中動態がなくなって「悔しい!」みたいな気持ちになる。受動とも能動ともいえない間で立ち往生しているのが母だなと思って。

村瀨 そういう意味では、責任のあり方も、介護の世界からもう一回再提出できる可能性はあると思います。

白石 そうそう、ケアを等価交換的な文脈に乗せていくら説明しようとしたって、あいつら聞かないですから(笑)。そういう無駄な努力はやめて、もっと意思とか責任そのものをこっちで勝手にバージョンアップしていくのがいいんじゃないかな。

◆心理や関係の前の「身体」

――お二人が本を執筆されるきっかけは何ですか。また、最初に顔を合わせた第一印象などありましたら。

白石 2020年の2月に、「ポニポニ」という大牟田市の未来共創センターが主催した小さなトークイベントが東京であったんです。そこで初めて村瀨さんにお目にかかって。いやもうホントにびっくりしました。一筋縄ではいかない感じが素晴らしかった。

ケアの話って、わりと最初から結論が分かる話が多いんですよね。要するに「いい話」か、社会に訴える話か。だけど介護の複雑な世界を複雑なまま語って、なおかつおもしろいという希有な方だなぁと。村瀨さんはそれまでに数冊書いてるんですが、ぼくとしては代表作を書いていただきたかった。そして「こういうすごいことを考えてる人なんだ」っていうのを言いたかった。それが2年前の2月ですから。できるまで2年半ぐらいかかったことになります。

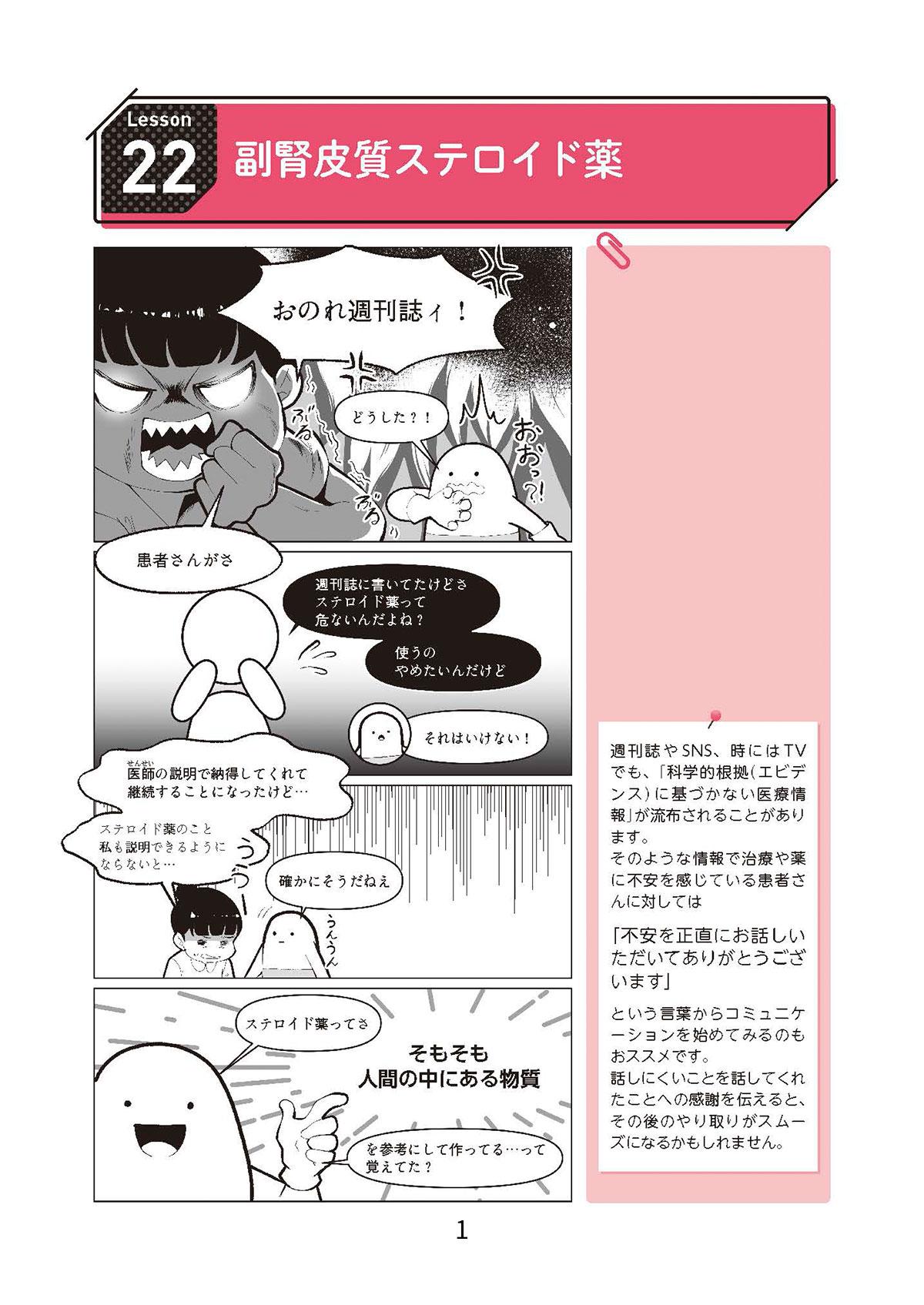

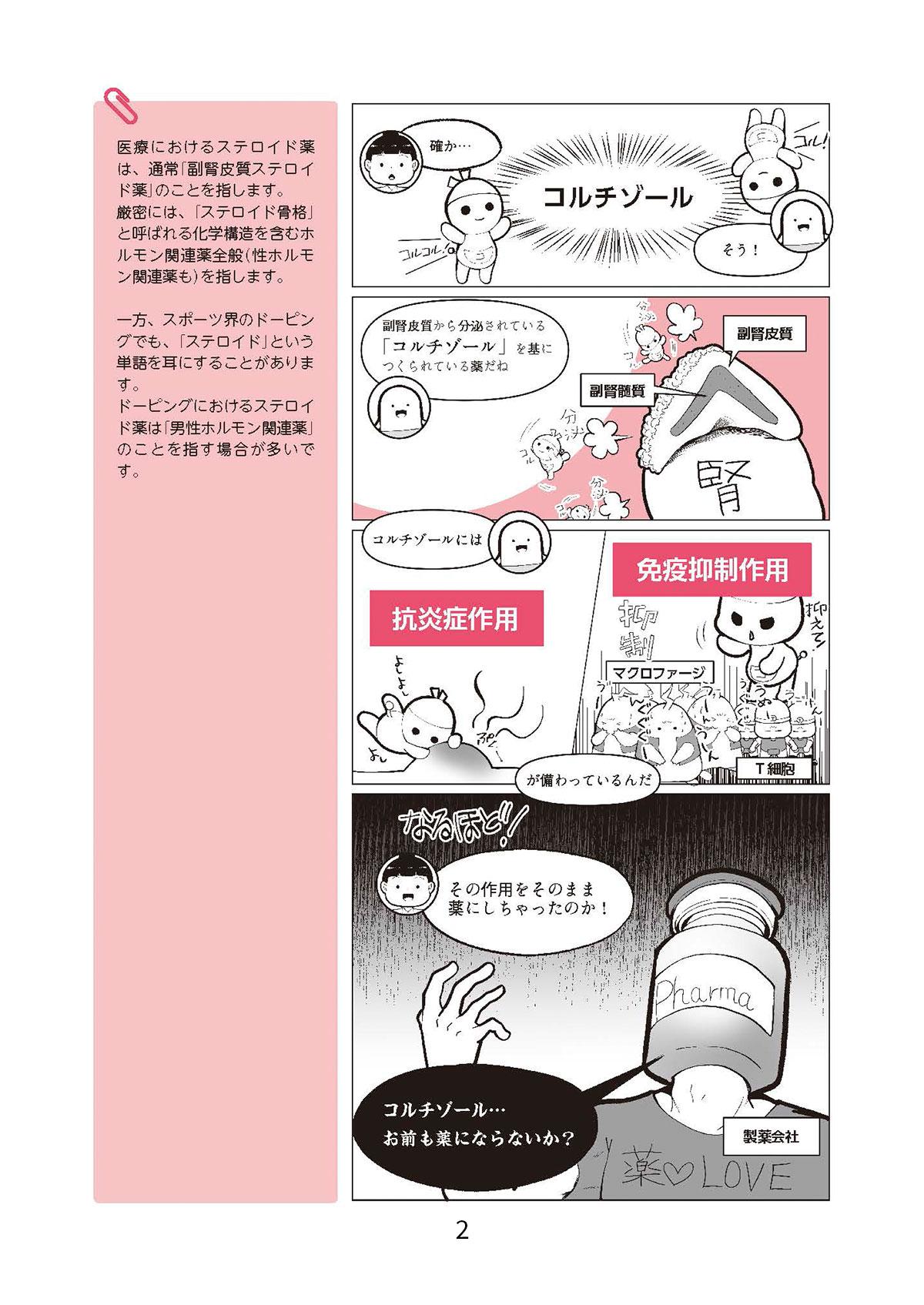

村瀨 そのときにぼくは白石さんから課題を与えられたんですね。「介護というのをもう少し身体に引き寄せて」と。どうしても介護は精神性だったりとか、理念的なものだったり、もしくは技術だったりとか関係論だったりに行きがちなので、その前の身体に立ち返ってほしい。そこからもう一度、精神的なものとか、関係とかに戻るようなイメージをおっしゃったんです。

白石 その程度の思いつきを言っただけで、村瀨さんはちゃんとアウトプットをしてくれる。

村瀨 そこは、ぼくのモヤモヤしてた部分とすごくリンクしていたんですよ。「じつはぼく、ず~っとそこにモヤモヤして引っかかってるところなんですよ!」っていうのはあのとき言わなかったですけど(笑)。

◆猛々しくて、おいしいそう

白石 繁延さんは、『山と獣と肉と皮』を読んでとにかく驚いたんです。最初の序文から30ページぐらいまでのスピード感がすごいし、そこにあらゆることが書かれてあるんですよね。30ページ以降ももちろんおもしろいですが、そこまで読むだけで、どういう問題意識でシシ肉を見ているかみたいなことがすべて分かる。

ここに出てくる「絶対おいしく食べてやる!」というセリフがやっぱり衝撃的ですよね。動物を仕留めてびっくりしてるなかで、一枚皮を剥いたら赤い肉が出てきて、それをうまそうだと感じてしまう。そのように人間は本来矛盾した存在であるということを、ちゃんと書いてる人ってあんまりいないなぁと。

繁延 自分でも意外だったんですよ。よく聞くじゃないですか、むかしニワトリを絞めたのを見て食べられなくなったとか。私も正直、「絶対おいしく食べてやる」と思うなんて思ってなかったんですけど......。そう思ったことに自分でもちょっと驚いた。

白石 ある意味、その「びっくり」だけで書いた本だと思うんです。つまりそのびっくりというのは、人間存在の根底的なところにつながっているんでしょうね。

◆コントロール不能な体を抱えて

繁延 今日は吃音の白石さんと私、チック症の村瀨さん。なんか、いいメンバーだなと個人的には思ってます。村瀨さんはチック症のことも『シンクロと自由』に書いてらっしゃるじゃないですか。

村瀨 はい、書いてますね。

繁延 本筋ではないようだけど、すごくいいバランスでモヤモヤを書かれている。私もたぶんモヤモヤを書くほうですが、うまくまとめられない。でも村瀨さんのモヤモヤにはいろんな要素がちゃんと絡まっていて、書き手としてもすごいって感じました。

白石 チック症も吃音も、自分でコントロールできないってことですよね。村瀨さんを見ていると、それと付き合っていくことが成熟につながるんだなぁと。まあ13歳の部分も残っているんでしょうが(笑)。

村瀨 このトークが始まりだしてから、チック症が騒ぎ始めかけまして(笑)。「どうしよう」って思ったんですけど、話が深まってくるとどこかに行きました。本当に面倒なんですよね。もっとすごい大変な症状を抱えた人がいるので一概に言えることってほとんどないと思うんですけど、コントロールできない体っていうのは、やっぱり生きづらさはありますもんね。

繁延 ふつうはコントロールできている人のほうが多いからから、できないことを考えてしまうんでしょうが、介護の現場だと「できない」の要素がいっぱいあるじゃないですか。『シンクロと自由』を読んでいると、そこがいいなと思った。できないことに意識を持たなくてよさそうだなって。

村瀨 そうそう。介護現場にいると、ぼくらが一般的に感じてる「できる/できない」なんてたいしたことはないなって思えてきます。それを超えたところでちゃんと人は生きていけるんですよね。

◆やられる人たち

――100歳と2歳が同居しているという話がありましたが、そこって多くの人にとっては無意味ですよね。そういう無意味性と楽しみながら付き合うにはどうしたらいいか聞いてみたくなりました。

繁延 無意味なことに付き合っている、という自覚がない3人です(笑)。

村瀨 社会から見れば無意味に見えちゃうということなんだと思うんですけど。白石さんからきょうだいと言われましたが、たしかに繁延さんとの共通性を感じることはある。それは、なんかこう、まず相手からノックアウトされちゃうっていうんですかね。

白石 なるほど。

村瀨 「参りました!」的な感じ。「そんなふうに見えてましたか」とか、「そんなふうに聞こえてましたか」というところでノックアウトされちゃうわけですよ。ノックアウトされた後って、こちらの立場が弱いです。だからもう「師匠、もうちょっと教えてください」みたいな感じになりますね。「この先どうなりますか」とか。そういうアプローチで、さらに引き込まれてしまう。「その先は?」って聞く繁延さんにもそれがすごくあるんだと、今日感じましたね。

その先が見たかったら、こっちの物差しをいったんしまわないと見えないんですよね。だからそんな形の付き合い方になっていったんじゃないかと思います。

白石 お二人ともメチャ受動的なんですよね。受動的とは何かってずっと考えていたんですが、今おっしゃったことで分かりました。「自分の物差しは使わない」ことなんですね。向こうの物差しに魅かれてしまう。たしかに、やられちゃう感じは本当にありますよね、お二人とも。

村瀨 やられる、やられる。

◆名前は付いてないけど大きな世界

白石 ぼくもそうなんですよね。本を作るときも自分で「こうしてください」と言った覚えはなく、その方の魅力に負けて「じゃ、その線でひとつ」って。

繁延 私は白石さんに「どうやって本は作られていくのか」を聞きたかったんですけど、いま聞けてよかったです。「ケアをひらく」でも一冊一冊が全然違うじゃないですか。あと当事者研究も、もともと書き手でもなかったりする人に書いてもらうじゃないですか。まだ名前がないものに名前を付けるみたいな感じだなと思います。「ないのにあることにしていく」みたいな。

白石 でもそれは、名前はないけど圧倒的に大きいんですよ。名前のあるものってだいたい小さい。小さいから名前が付けられるんですよね。だけど現実の世界で小さいものをいくら扱ったってしょせん小さいわけです。ケアの世界には名前が付いてないものが多いですが、すごく大きい。

村瀨 医学とは逆の方向ですね。

白石 そうですね。小さく確定された事実を分母にして、その内部で差異を探る世界ですよね。それはそれで重要なことで、知的にもトレーニングしないとできないけれど、ぼくはむしろ分母のほうを変えたくなっちゃう。問題のほうを変える。答えるんじゃなくて、問題のほうをちょっと別のフィールドに置くと、「なんだあれ、ちっちゃかったんだな」って分かって気持ちいい(笑)。それだけです。

村瀨 よく分かります。

白石 いや、なんか喋りすぎて恥ずかしいです、すいません。

(終わり)

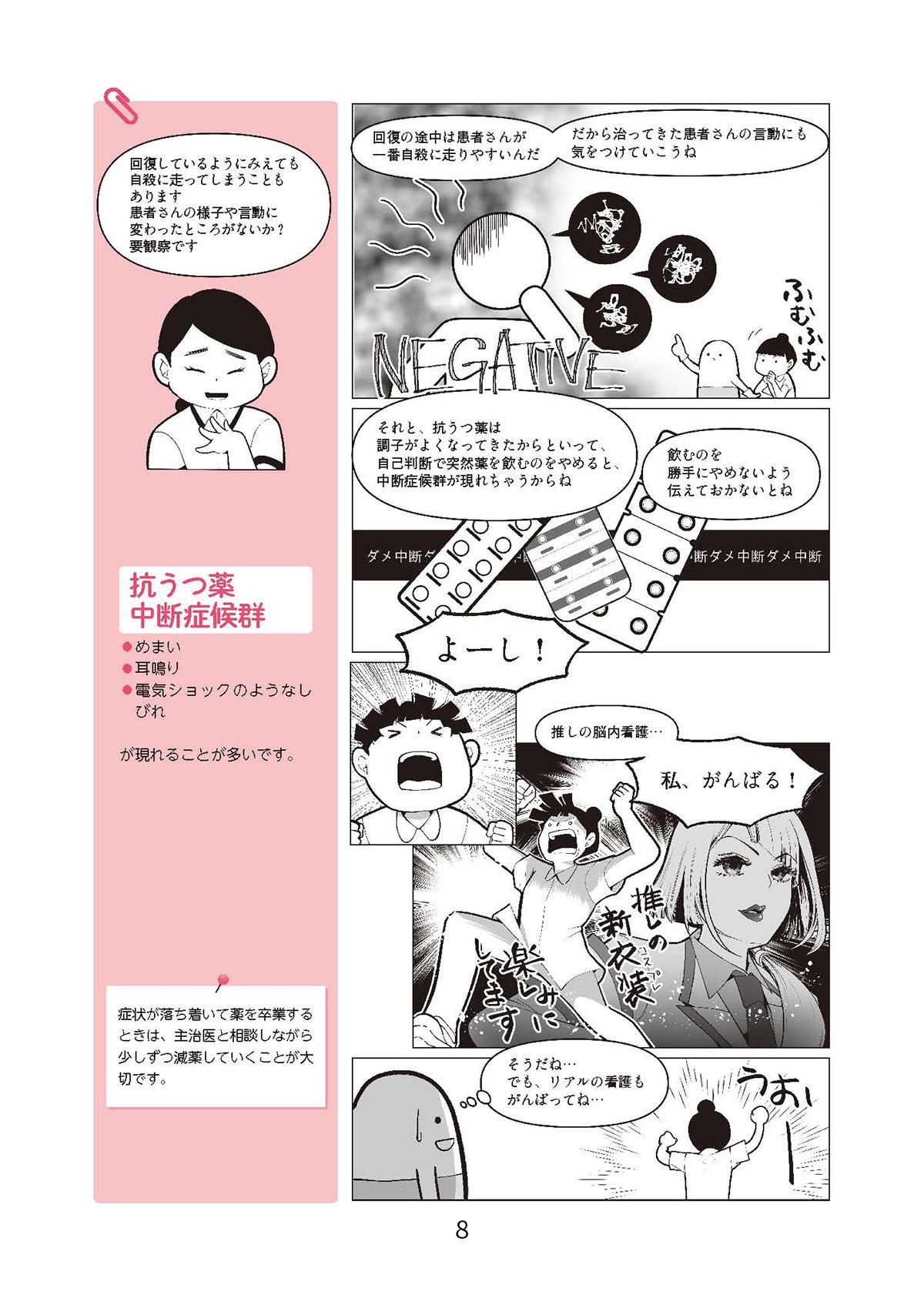

活動見学会にはたくさんの人が!

活動見学会にはたくさんの人が! パンフレットの表紙。何かとかけ声が多いべーきゃんです。

パンフレットの表紙。何かとかけ声が多いべーきゃんです。 パンフの中はこんな感じ

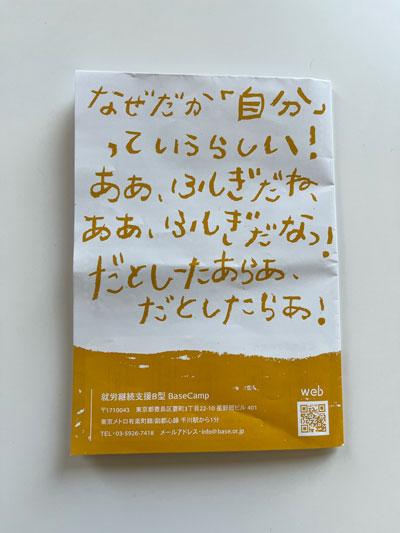

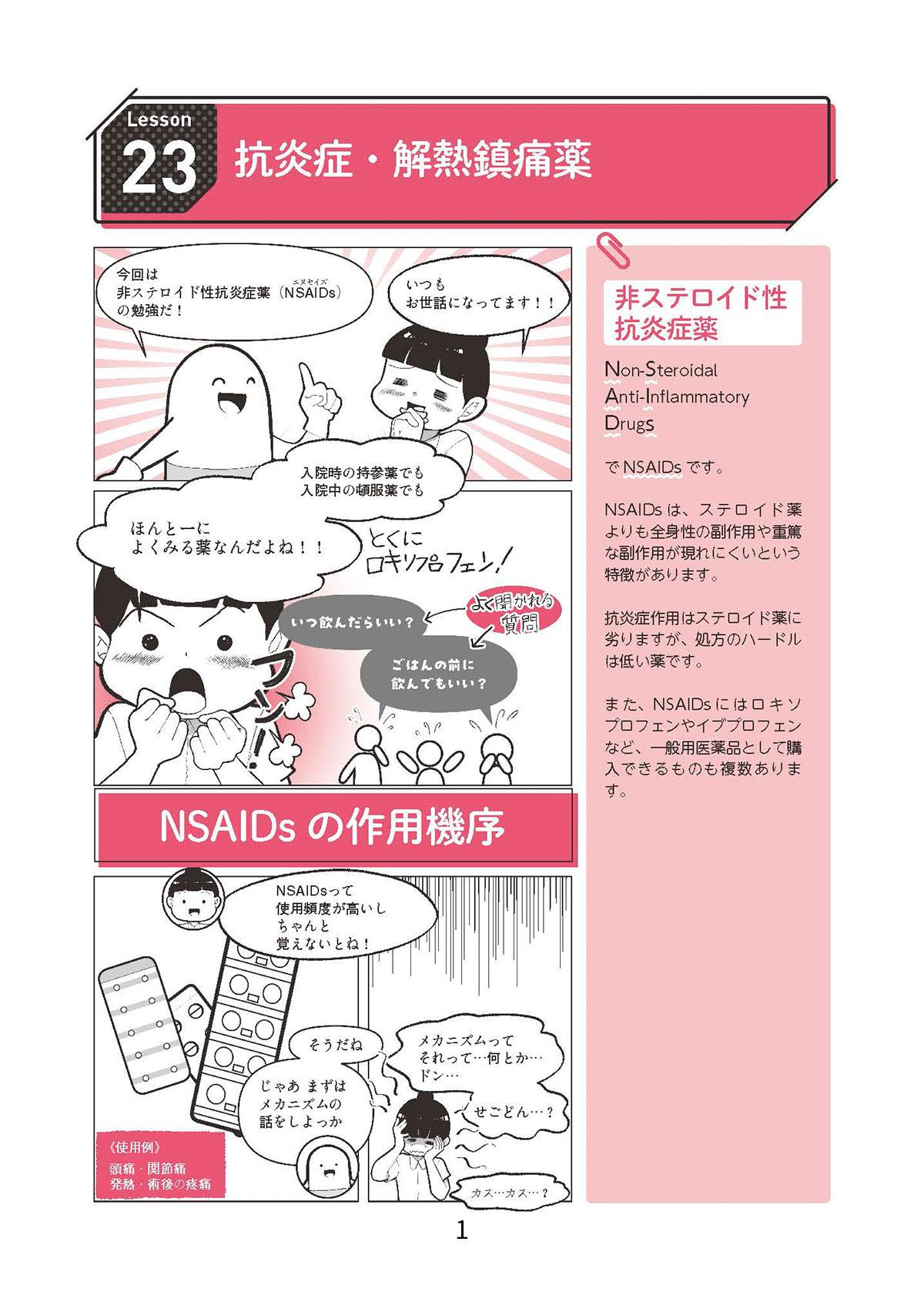

パンフの中はこんな感じ パンフの中、続き

パンフの中、続き やって来る「声」に、圧迫される主人公

やって来る「声」に、圧迫される主人公 語りかけてくる「声」たちと向き合う主人公

語りかけてくる「声」たちと向き合う主人公

会場から相談者が壇上へ。ようこそ、べーきゃんクリニックに。お悩みを聞いていきます。

会場から相談者が壇上へ。ようこそ、べーきゃんクリニックに。お悩みを聞いていきます。 べーきゃんクリニックですが、どうやら壇上にいる待合室メンバーが、相談者のお悩みについてリフレクティングをするということのようです。

べーきゃんクリニックですが、どうやら壇上にいる待合室メンバーが、相談者のお悩みについてリフレクティングをするということのようです。 待合室メンバー、アリスさんの自己紹介。

待合室メンバー、アリスさんの自己紹介。 同じく待合室メンバーのタンバさん。

同じく待合室メンバーのタンバさん。 ヨシダさんは、ラップで自己紹介。

ヨシダさんは、ラップで自己紹介。 クリニックの院長はぴよちゃん先生です。寝てるので、起こしていきます。

クリニックの院長はぴよちゃん先生です。寝てるので、起こしていきます。 起きました! どうやら最後に処方箋が先生から出されるようです。

起きました! どうやら最後に処方箋が先生から出されるようです。 待合室メンバーとぴよちゃん先生とでぐだぐだ(?)のリフレクティング。

待合室メンバーとぴよちゃん先生とでぐだぐだ(?)のリフレクティング。 でもって、最後はラップにて大団円!

でもって、最後はラップにて大団円! 1チームが、壇上で朗読を行う。

1チームが、壇上で朗読を行う。 役ごとのチームに分かれてミーティング。

役ごとのチームに分かれてミーティング。

白石正明さん(左)、星野概念さん(右)

白石正明さん(左)、星野概念さん(右) 小川公代さん

小川公代さん 牟田都子さん

牟田都子さん

斎藤環さん

斎藤環さん 永井玲衣さん

永井玲衣さん

向坂くじらさん

向坂くじらさん 星野概念さん

星野概念さん

マートルアーツ『日の丸とカッポウ着』

マートルアーツ『日の丸とカッポウ着』 マートルアーツ『鴨居に朝を刻む』

マートルアーツ『鴨居に朝を刻む』 マートルアーツ『あの少女の隣に』

マートルアーツ『あの少女の隣に』