かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第5回 家族はどうしていたのだろうか

2021.10.20 update.

人やヒトの社会や行動の本質を科学的に探る、霊長類学、人間行動進化学に強い興味を持つ研究者。アフリカ中央部(カメルーン、コンゴ共和国)を中心に、鹿児島県屋久島、インドネシアの熱帯林で調査・研究を行ってきたフィールド・ワーカー。

2002年4月に脳塞栓症に陥り、以来、右の半身まひと失語となる。自由に森には行けなくなるが、代わりに人やヒトの多様性に興味を持ち研究を続ける。生涯学習施設の講演や緊急災害情報などの放送はどうあれば「聴覚失認」のある高次脳機能障害者、聴覚情報処理障害者が理解できるか、視聴覚実験によって検証している。

文化的、遺伝的多様性を持つ人で作る社会のあり方を研究していきたいと考えている。

■妻と娘とおばあちゃんと

リハビリ病院への転院は、わたしが命の危機を脱したことを意味します。治療のステージは一歩先に進んだのです。そんなとき、家にいる妻と二人の子どもたちはどんな思いだったのでしょう。命の危機を脱したのだから、安心していたのでしょうか。それとも、また別の心配ごとが押し寄せていたのでしょうか。

急性期に入院したとき(第3回 リハビリ前奏曲)と同じように、ここからは妻に聞いた話をもとに書きます。

上の男の子は6歳で小学校1年生、下の女の子はまだ2歳でした。妻は看護師ですが、子どもを産み、育てる間は休職していました。下の子が幼稚園に入って、時間に余裕ができれば復職するつもりだったのです。そんなとき、運の悪いことに、夫が脳塞栓症にかかってしまいました。まだ何かと手のかかる子どもの世話だけでも大変なのに、右半身のまひした夫を抱えて、妻は途方に暮れていました。本来ならば、夫は今が働き盛りのはずです。

ーーお父さんが命を取り留めたのは不幸中の幸いだった、そう考えるべきなんだろうなあ。でもそれは、裏を返せば、 家族全員の生活について、私がひとりで責任を負うことだ。

男の子は小学校に通い始めましたから、半日は学校に行っています。でも女の子はまだ2歳です。元来であればお母さんに甘えたい盛りです。好きなだけ甘えさせてやりたい。まだ、公園デビューもしていません。一方で夫は篠山の病院で妻が来るのを今か今かと待っています。妻は思い悩みましたが、子どもを一次託児所に預け、夫に会いに行くしかないと思い定めました。

ーー朝、子どもを預けに行くと、下の子は私と離れるのは嫌だと言ってぐずる。託児所の職員は、皆、親切だったから、何も問題なかったけど、ただ、子どもは私と別れることがかなり嫌だったみたい。

ーー同い歳くらいの子どものいるAさんは、最初の入院のときと同じように何かと助けてくれた。託児所が利用できないとき、家で預かってくれたりもして。下の子は、少し年長のお姉ちゃんのいるその家が気に入っていたみたい。そのお姉ちゃんは、うちの子のことを、新しくできた妹のように可愛がってくれたよ。

それでも、どうしようもないときは、子どもたちだけで留守番させることもあったようです。当時はマンションに住んでいたので、ベランダで遊んでいて転落するのではないだろうかとか、近所の部屋から火事が出たらどうしようとか、子どもだけで留守番をしていると知れて、不審者が部屋に入り込むのではないかとか、心配し始めたら切りがありません。

ーー胸騒ぎがする日はさっさと用事を済ませて飛んで帰っていた。気が急いてしかたがなくて。やっとの思いで帰り着くと、子どもたちは何事もなかったように笑いかけ、甘えてくる。

ーー最初の入院のときは、お父さんが明日、生きていないかもしれないという恐ろしさがあった。それが心の重しになって、心の底から笑うことができなかった。でもこの頃は、家族の生活が私ひとりの肩にかかっているのだから精神的な負担は大きいけど、それでも子どもの笑顔に誘われて、いっしょに笑うことができるようになった。

一方、夫であるわたしはというと、そんなことは何も気付かないとでもいうように、呑気に妻が来るのをベッドで待っていたのです。妻は、そのときのことを思い出すと腹が立ってくると言っています。

妻は子どもの笑顔が心の支えだったと言っていますが、それでも誰かに助けてもらいたいときがありました。妻は父母をすでに亡くしています。そんなとき、思いあまって、遠くの郷里に住む伯母に電話をかけました。伯母は妻の窮状を聴いて、何とかしてやらねばと思いました。

けれど伯母は、けっこうな高齢です。ひとりで電車に乗ることも心配です。どうするべきなのか、郷里の親戚が集まって相談をしました。そして、子守ぐらいしてやるという伯母の意思を尊重して、ここは伯母に行ってもらおう。でもひとりで電車には乗せられないので、誰かが車で送っていき、帰るときにはまた車で迎えにいくということになりました。

こうしてはるばる鳥取から、おばあちゃんが来てくれました。下の女の子は託児所に行かなくてよくなりました。その上、一日中、おばあちゃんがいてくれます。これで妻は安心して外出ができるようになったはず……

ですが、女の子にとっては、やはり母親とおばあちゃんとでは何かが違うのでしょう。これはいやだ、あれは嫌いだと、わがままを言い出しました。悲しくなったおばあちゃんは、そんなに言うなら、もう鳥取に帰るけど、それでもいいかと聞いたとき、女の子は血相を変え

「帰っちゃだめ!」

と答えたそうです。

伯母が郷里に帰るとき、旦那さん、つまりわたしにもひと目会ってから帰りたいと、運転してくれる親戚の男性といっしょに、篠山まで、わざわざ会いに来てくれました。

そのとき伯母は、「雅純さんは大丈夫だで。目の細うなる笑い顔が前と同じだが。何も変わっとらあへんで」と言ってくれたそうです。

妻同様に伯母も看護師資格を持ち、しかも長く行政保健師として勤めていたので、脳梗塞や脳内出血の後遺症のこともよく知っていたのです。

■よいことだってきっとある

話は変わります。私が入院している病院の近く、篠山の商店街のことです。

見舞いを終えて妻がマンションに帰るときは、まず病院の近くの商店街からバスに乗ります。わたしは、まだしっかりはしていないのですが、それでも立って歩けるまでには回復していたので、バス停まで見送りに行きました。

バスの発着は30分に1本ぐらいだったでしょうか。たいていは少し待たなければ乗れません。そんなときは観光客用の土産物屋を覗いたり、季節にだけ店を開ける焼き栗の屋台を覗いたりして時間を過ごしました。大きな栗は篠山の名物です。

遅い夏から秋にかけては黒豆(黒大豆)が人気です。若い黒豆の枝豆は、他の大豆よりも粒が大きくて柔らかいのです。その枝豆は、大きな株を小さめに縛って(それでも十分大きい)、民家の庭先や車庫の床に並べて売られていました。それを観光客が、三々五々買い求めます。

妻は、いつの間にか見つけていたリサイクル・ショップを覗くのが習慣になっていました。別に何か欲しいものがあるわけではないのです。わたしが見たところ、経営者の上品な奥さんも、そんなお客の相手をすることそのものが楽しいといった雰囲気でした。

いつしかその店の奥さんと仲良くなった妻は、わたしがリハビリ病院に入院していることや子どものことを話したそうです。その店の奥さんは、誰しも大変なときというのはあるのよと言いました。実は、その奥さんのご家族が、何人か続けて病気になり、あの家には何か祟(たた)りでもあるんじゃないかと近所の人の噂になったことがあったそうです。

「でも、いいこともあるのよ」

そうしている内にバスがやって来ます。今日は、これでお別れです。こうして日びが過ぎていきました。

■子どもたちが得た財産

子どもたちの心に、わたしの入院は、有形無形の財産となったのでしょうか。今回の最後は、妻に伝えられたことも含めて、わたしが退院してからのことを書きます。

上の男の子は、わたしが元気に走る姿をかろうじて覚えています。それでも入院してからは、リハビリテーションに励む姿と、ぐったりと疲れはてた姿、そして机に向かう姿しか知りません。

子どもは無邪気です。子どもが残酷だという人もいますが――そういう一面があるのは事実ですが――、無邪気か残酷かというのは、おとなの解釈しだいです。男の子は、わたしが積み木をまひした手で握り、そのまま手を離して積み重ねる姿を見て、映画で見る海賊が、クレーン・ゲームの手で遊んでいるところを想像したようです。一枚の印象的な絵を描きました(図1)。わたしはこの絵を見せられて、思わず笑ってしまいました。

図1 男の子の描いた「お父さんロボ・バージョン」

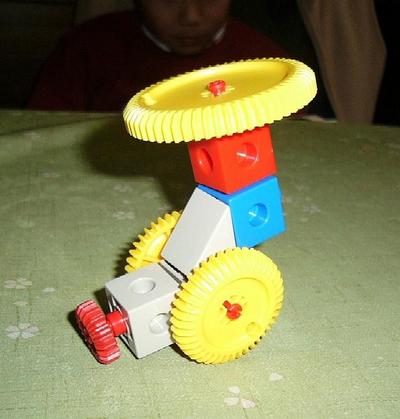

また男の子はわたしが乗っていた車いすからも、何かインスピレーションを得たようです。プラスチック製の組み立てブロックで、ヘリコプターのようなプロペラの付いた車いすを作って遊んでいました(図2)。

図2 男の子作の「頭上のプロペラで段差を越えていく車いす」

車輪が通常の前進後退だけではなく、左右にも振れるように付いているそうです。頭上にはプロペラが付いているので、段差があっても飛び越えることができるということでした。すると女の子も真似をして「プロペラ付きのベビーカー」を作って遊んでいました(図3)。

図3 女の子作の「プロペラ付きのベビーカー」

身体障害者用ではなく、赤ちゃん用のベビーカーです。こちらにも頭上にプロペラが付いています。赤ちゃんは座って乗るのではなく、寝転がっているのです。

その2歳の女の子が、わたしや妻についてリハビリテーション用の体育館にやってくることがありました。子どもは感染の危険があるからなのでしょうか、病棟に入ることはできないのですが、体育館には入ることができました。わたしはすでに退院していたのですが、入院期間だけではリハビリテーションが完結しません。やり残したリハビリテーションに、退院した後も通っていたのです。特に言語リハビリは4年、5年とかかるものです。

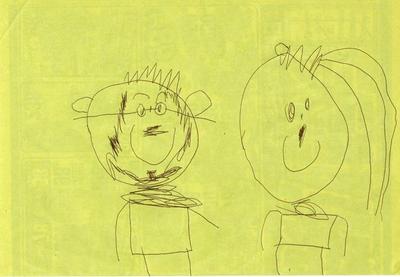

若い女性の作業療養士が多く働いていた一角には、子どもの玩具になりそうなものがそろっています。握力の訓練に使うプラスチック粘土とか、きれいな色紙とかです。その上、出会った人が、皆、笑いながら声を掛けてくれます。同じような子どものいる医師も優しい目になりました。女の子はたちまち機嫌がよくなり、貸してもらった玩具で遊んだり、紙をもらって、周りの人や家族の絵を描いて過ごしました(図4)。

図4 女の子の描いた「お父さんと大きくなった私」。お父さんには髭が生え、私は「成長した」というより物理的に大きくなっている

わたしがリハビリテーションをしている側で、平和な時間を過ごしていたのです。女の子にとっては、お父さんやお母さんといっしょにお出かけをしているといった感覚だったのでしょう。

男の子も女の子も、わたしの入院で「車いす」とか「装具(そうぐ)」といった、普通の子どもは決して使わない言葉を憶えました。幼稚園や小学校に上がれば友達ができます。その時は子どもの関心に従って、それなりの言葉も憶えるのですが、でも、特に女の子は、お母さんがわたしのまひした腕にやっていた筋緊張をやわらげるマッサージを、見よう見まねでやってくれるようになりました。2歳児のマッサージです。効くわけがありません。でもそうしてやってくれるマッサージは、何にも増してわたしの活力となりました。

このようなことのあれもこれもが、子どもたちの未来の糧となってくれたら、わたしは嬉しいのです。

図5 マンションの廊下で歩く練習をしているわたし。妻が撮影

(三谷雅純 「ことばを失う」の人類学 わたしをフィールド・ワークする 第5回おわり)