2010年12月アーカイブ

前回までは体をめぐる三つのもの「気・血・水」のうち、「気」についてお話をしましたが、今回は「血」についてです。血の係わる病気は女性にとって縁の深いもので、それは生理出血が周期的にあることと関係があります。

かわいいふりしてあの子、わりと…

みなさんのまわりで、色の抜けるように白い、スレンダーな人はいらっしゃらないでしょうか?それは、お化粧が上手で、日焼けや食べ過ぎに気をつけているだけかもしれませんが、月経の量がひどく多かったり、逆に何カ月も無かったりということだと、漢方で言う「血虚」の可能性が強いです。

血虚は、西洋医学でいうところの貧血と、非常に近い概念ですが、貧血で起きるとされる症状よりも、もう少し幅広い症状を指します。めまい感や立ちくらみ、動悸がするとか、爪の異常などは、貧血の症状としてもよく指摘されます。鉄欠乏性貧血ではスプーン・ネイルといって、爪が反りくりかえる特徴的な徴候が有名ですが、漢方では全体的に爪がもろくなる、肌がカサカサする・あかぎれになるという症状も血虚の症状として捉えます。あと、髪の毛のツヤ・コシが無くなったり、髪の毛が抜けやすくなる、目が疲れやすい、足がつりやすいというのも血虚の症状です。

私が興味深いと思うのは、集中力が無くなったり、不眠症状やしびれがでたりといった精神神経症状や、舌が乾燥し舌苔が剥げ落ちて赤くテカテカになる(鏡面舌、といいます。)症状が血虚の特徴とされている点です。これは、ビタミンB12欠乏による悪性貧血の症状にそっくりです。ビタミンが発見されたのはつい100年ほど前のことですから、それよりずっと昔から、これらの症状が血の不足と結び付けて考えられていたということに驚きます。

血虚の原因についてですが、胃や腸からの出血とか、長い間病気をしていて体力を消耗した…ということもありますが、みなさんにとってもっとも身近な原因は生理出血だと思います。生理出血の多い状態を過多月経と言いますが、過多月経の原因の多くは、子宮筋腫や子宮内膜症・子宮腺筋症など、月経痛を引き起こしやすい病気と重なっています。こうした病気では、漢方の診察でお腹を診察する時、下腹部に特徴的な圧痛点が見られることが多く、血行が悪い状態(「瘀血」といいます)の現われと考えます。瘀血と血虚は合併することが多いのですが、治療の方向性が逆になるので、両方の要素に配慮が必要になります。

かつて、ヨーロッパでも血行の悪い状態が病気の原因であるとして、瀉血とよばれる血液を抜き取る治療が大流行したことがありました。世界最初の臨床研究のテーマは、「金の針で瀉血をした方がいいか、銀の針のほうがいいか?」というもので、最も権威のある医学雑誌の一つである「ランセット」は、瀉血用の針(ランセット)にちなんだものです。

でも、瘀血と血虚が合併している人に瀉血を大々的にやったらどうなるでしょうか?血虚は血の不足ですから、血虚がより悪くなってしまうことが予想されますね。作曲家モーツァルトは瀉血のやり過ぎで死亡した、なんて説もあります。

それじゃあ、漢方では?

漢方ではしばしば、血を補う薬(補血薬)と血行を良くする薬(駆瘀血薬)を合わせて使い、血の消耗にもきちんと配慮します。たとえば、四物湯という薬には、地黄・芍薬・当帰という補血薬と、川芎という駆瘀血薬が入っていますし、当帰芍薬散という薬には、その名の通り、当帰・芍薬の補血薬のほかに、川芎が入っています。いずれも女性の月経のトラブルに使う薬です。

補血薬には、使うのに注意が必要な点が一つあります。それは胃腸にもたれやすい傾向があるということです。血虚の原因は出血が多いことのほかに、食が細くて十分に血の材料となる栄養分が摂れないというパターンもあります。私たち漢方医は、やせて顔色が悪く、生理が不順な人には、補血薬が必要に思われても、「ちょっと待てよ…」と考えます。場合により、前回にお話しした補気薬を十分に使って、胃腸の働きを調えるまでは、補血薬の投与を見合わせることもします。

先ほど挙げた補血薬の中の地黄という薬は、お肌に潤いを与え、ハリとコシのある髪の毛の発毛を促すなど、非常にいい薬ですが、ほかの薬よりも胃にもたれやすいので、当帰芍薬散には地黄が抜いてあります。つまり、当帰芍薬散は四物湯よりも胃腸が弱い人のための薬、ということになります。西洋医学では、過多月経などが原因で鉄欠乏性貧血になった場合、治療は鉄剤の投与…となるのですが、鉄剤は漢方薬以上に胃もたれや食欲不振が起きやすく、鉄剤を飲んで余計にやせてしまっているのではないか?という患者さんも時々見受けられます。

江戸時代の名医、原南陽(1753-1820)が発明した鍼砂湯には、なんと鍼灸用の鍼を作るときに出来る鉄クズを処方に入れるようにとの指示があります。しかも、注意書きには「食欲不振が起こったら鉄クズは除いて使う」とありますし、鍼砂湯には人参をはじめ胃腸の働きを調える生薬が手厚く配合されています。赤血球のヘモグロビンが鉄から作られるのが分かるずっと前から、鉄が貧血を改善させることに気が付いていたうえ、鉄剤の副作用にも十分な配慮をしていたという事実からは、当時の医者がいかに患者さんを良く診ていたかということが分かりますし、われわれ今の医者も学ぶところが多いのではないかと思います。

次回は瘀血についてもうちょっと掘り下げます。便秘や痔の話も…。

医学書院ナーシングカフェ

事例を通して学ぶ 病院内のトラブル対応

特定機能病院・臨床研修指定病院では、「患者からの相談に適切に応じる体制の確保」が義務付けられたことで、患者相談窓口のスタッフに任命された方もいらっしゃるでしょう。

でも、モデルもなく、手探りで運営されていたり、1つひとつの相談をこなすのがやっとという場合も少なくないと思います。

そこで、書籍『ケースブック患者相談』の執筆者によるこのセミナーを企画しました。

本セミナーでは事例を取り上げ、現場に即した対応が学べます。

患者相談を行ううえでのヒントやコツをつかめるチャンスです。

【日時】2011年2月5日(土)10:00-16:30

【講師】瀧本禎之先生ほか

(東京大学医学部附属病院患者相談・臨床倫理センター 副センター長)

【プログラム:予定】

午前/講義・コミュニケーションの技術(ワークショップ)

午後/講義・パーソナリティ障害への対処方法,金銭トラブル,暴力への対応など

【場所】医学書院会議室(東京都文京区本郷1-28-23)

【参加費】

6000円(資料代、お弁当代、消費税を含みます。当日会場でお支払いください。)

【定員】70名(先着順)

【申し込み方法】

e-mail、FAXでのお申し込みは、「患者相談セミナー申し込み」と表題に記していただいたうえで、

(1) お名前

(2) ご所属

(3) 職種

(4) メールアドレス

(5) セミナー当日の緊急ご連絡先

(6)よろしければ参加動機を教えてください

6点を明記のうえ、下記e-mailアドレス、FAX番号までお送りください。

お申し込みいただいた方には、自動返信メールをお送り致します。

【申し込み・お問い合わせ】

医学書院看護出版部

E-mail:kankan@igaku-shoin.co.jp

Fax:03-3815-4145

Tel:03-3817-5789

(お電話でのお申し込みは受け付けておりません。e-mail、FAXをご利用ください)

医学書院ナーシングカフェ

ナースのための管理指標 MaINの活用法を学ぼう

【日時】2011年1月29日(土)13:00-16:00

【講師】太田加世先生(シーフェン代表)

【内容・趣旨】

MaIN(マイン)は、看護管理者が自らのマネジメントの傾向と今後取り組むべき課題を明らかにするための自己評価ツール。

この度、実際に活用している方々の意見を反映させ、さらにわかりやすい解説と現場に即したツールとして改良し、第2版が発行されました。

この機に、執筆者のおひとりである太田加世先生を講師に迎え、患者からみたサービスとそのマネジメントの視点が新たに加わった第2版の概要、自己分析のためのレーダーチャートの使い方など、具体的な活用方法をご紹介するセミナーを企画しました。

情報交換のティータイムもご用意しています。MaINをすでに使っている方も、これから使ってみようという方も、ぜひご参加ください。

【プログラム】

・講演(90分)

・質疑応答(30分)

・ティータイム(30分)

【場所】医学書院会議室(東京都文京区本郷1-28-23)

【参加費】

3000円(資料代、茶菓子代を含みます。当日会場でお支払いください。)

【定員】80名(先着順)

【申し込み方法】

e-mail、FAXでのお申し込みは、「MaINセミナー申し込み」と表題に記していただいたうえで、

(1) お名前

(2) ご所属

(3) 役職

(4) メールアドレス

(5) 講師への質問(簡潔に)

5点を明記のうえ、下記e-mailアドレス、FAX番号までお送りください。

お申し込みいただいた方には、自動返信メールをお送り致します。

【申し込み・お問い合わせ】

医学書院看護出版部

E-mail:kankan@igaku-shoin.co.jp

Fax:03-5804-0485

Tel:03-3817-5777

(お電話でのお申し込みは受け付けておりません。e-mail、FAXをご利用ください)

セミナーで使用するテキスト

ナースのための管理指標 MaIN (第2版)

MaIN(マイン)は、看護管理者が自らのマネジメントの傾向と今後取り組むべき課題を明らかにするための自己評価ツールである。病院の規模によらず、簡便に使えるツールとして研究会が開発し、2007年に初版が発行された。今回は、実際に活用している多くの方々の意見を反映させ、さらにわかりやすい解説と現場にそくしたツールとして改良させている。

監修:井部 俊子

・判型 A5変

・頁 160

・発行 2010年08月

・定価 2,100円 (本体2,000円+税5%)

・ISBN978-4-260-01102-0

『助産雑誌』1月号から、連載「現場で即使える! 助産師のための英会話」がスタートしました。

連載では、周産期の現場で使うことの多い表現を、妊娠から出産にかけて時系列で学んでいきます。

かんかん!では、本誌と連動し、各回のスキットの音声を掲載します。

妊娠・出産の場面でよく使われるフレーズや各回で使った用語を集めた音声へのリンクも掲載しています。下のリンクからYoutubeに飛べますよ!

第1回は、はじめて産婦人科の外来を訪れた女性との会話です。

妊娠についての相談でやってきたトマスさんと、どのような会話が展開されるのでしょうか。

Scene

Midwife: Well, Ms. Thomas. You think you’re pregnant.

Did you check with a home pregnancy kit?

Ms. Thomas: Yes, it was positive.

Midwife: I see. When was your last period?

Ms. Thomas: It was February 5th. And I missed my period last month.

Midwife: OK, then, Ms. Thomas, Dr. Yamada will perform a transvaginal scan.

Please take off your underwear and get on the exam table.

(Some time later)

Midwife: You are 8 weeks pregnant. Your due date is November 12th.

This is a pregnancy notification form. Please submit it to the city office

and get a “Mother and Child Health Handbook”.

Please bring the handbook and check-up coupons to the next check-up.

■レシピNo.003 がんも焼き風あんかけ

かんかん!のオープンからもう2か月ぐらいたつんだね。

オープン記念ってことで雑誌プレゼントキャンペーンをやったんだけど、

みんな応募してくれたのかな?

「看護研究」っていう雑誌にたくさんの応募があったらしいので、

抽選の様子をのぞいてきたよ! チラッ

箱だ!

かちょーがおうちからもってきたんだって。

おうちにこんな箱、なかなかないよね。

抽選は会議室で起こってるんだ!

くじを入れて...

どれどれ…

これだッ!

こんな感じで抽選をやってたみたいだよ。

雑誌にもよるけど、当たった人は12月末から1月末あたりに届くから待っててね!

『コーダの世界 手話の文化と声の文化』の著者、

澁谷智子さんがNHK「ろうを生きる 難聴を生きる」に出演します!

コーダとは、CODA(Children of Deaf Adults)の略で、

聞こえない親をもつ、聞こえる子どもたち、のこと。

澁谷さん自身も子育てを経験し、さらにコーダの子育てや

親子関係に注目するようになったとのこと。

番組では、そんな澁谷さんの思いが紹介されるそうです。

![]()

![]()

![]() 放送予定はコチラ!

放送予定はコチラ!![]()

![]()

![]()

【NHK教育テレビ】

■放送日時 12月26日(日) 19:30-19:45

■再放送 1月7日(金) 12:45-13:00

さて、名越康文先生のワンツーで始まった10月でした![]()

11月はいったいどんな記事が読まれたのか?

さっそく見てみましょう![]()

ちなみに11月は26の記事がありました![]()

2010年11月期:ページビューランキング!

第5位 【プレゼント付】

摂食・嚥下リハビリテーション学会取材日記(編集部)

みんな学会って興味があるんですかね![]()

第4位 働く身体のつくりかた 第1回(岡田慎一郎)

しかも第1回![]() 他のも読んでいただけてますか

他のも読んでいただけてますか![]()

第3位 看護管理なんてこわくない!(1)(中島美津子)

前々からニーズを感じていた「看護管理なんてこわくない!」が第3位

前々からニーズを感じていた「看護管理なんてこわくない!」が第3位![]()

やっぱり看護管理、たいへんなんでしょうか![]()

第2位 “伝える”ためのプレゼンテーション技法(編集部)

第2位はプレゼンテーションセミナーの報告記

第2位はプレゼンテーションセミナーの報告記![]()

動画なので、携帯サイトにはいまのところUPされてません?。

第1位 驚きの介護民俗学 第1回 「驚き」続けること(六車由実)

民俗学からみた介護、多くの方に読んでいただけているようです![]()

11月は新たな連載も続々と始まり、こんなランキングとなりました![]()

10位までは右側の「関連記事」から飛べるのでぜひぜひ読んでみてください![]()

かんかん!がオープンして約2か月。

編集者たちも手探りの中、いろいろな記事をお送りしてきました。

たくさんの記事のなかで、どんなのが読まれているんでしょうか。

ちょっと気になるので、まとめてみました。

今回はとりあえず10月のランキング

それじゃーれっつごー

画像をクリックするとその記事に飛べますよ

2010年10月期:ページビューランキング!

10月8日にオープンしたので、集計期間は10月8日〜31日です。

セミナーの告知なども含めると24の記事がアップされていました!

それでは、第5位から![]()

第5位 魔法のお鍋で野菜不足解消!(ぴろりん)

今回はル・クルーゼのお鍋が登場しました 野菜食べよう

野菜食べよう

第4位 オンナに効く漢方 第1回(津田篤太郎)

4位は漢方医、津田篤太郎先生による「オンナに効く漢方」でした

4位は漢方医、津田篤太郎先生による「オンナに効く漢方」でした

漢方の基本の「き」が面白く読める連載ですよ

第3位 働く身体のつくりかた 第1回(岡田慎一郎)

動画もあるからみてみてください 案外難しいんですよコレ

案外難しいんですよコレ

第2位 医療者のための心の技法 第1回(名越康文)

すると1位は…![]()

第1位 医療者のための心の技法 第2回(名越康文)

「ダメな職場なんかない」という先生の言葉、どう感じましたか?

まだまだアクセス数の少なかった10月、やはり知名度の高い名越先生の記事がワンツーでした

もう12月なので11月のランキングもすぐにアップできるかと思いますが、意外な展開に 待て次回

待て次回

会社に白衣の人たちがいたんだ。

気になったので覗いてみたよ。

話を聞くと、「腸査隊」っていう人たちなんだって。

ん…「腸」? 「調」じゃなくて、「腸」。なんだそりゃ。

わかんないので、隊員が話をしてくれたよ。

「コーヒーオリゴ糖情報センター」ってとこから来たんだって。

んで、「コーヒーオリゴ糖」ってのはおなかの調子を整えてくれるとかなんとか。

へんしゅうしゃのおなかの調子を整えてくれるのかな。

ま、詳しい話はここで見てみてよ。

腸の善玉菌をチェックしたり…

腸にいいレシピってことで、ヨーグルトを食べたり…?!

ブレンディのスティックタイプのやつをヨーグルトに混ぜてる…

これが「おはもよレシピ」なんだって。

「おはもよ」って、「おはよう」と「もよおす」だと思ってたんだけど、実は違ったんだ…

食べてみたけど、案外いけるんじゃない?

ご満悦!

おなかにきくタヒチアンエクササイズも教えてもらったよ。

結構むずかしい。

隊員は上手だ!

こんな感じでへんしゅうしゃたちは腸内環境を改善しようとしていたみたいだね。

この後、会社のトイレが混雑したのはまた別の話なんだけどね。

腸査隊のみなさんありがとう!

前回は「気」についてご紹介しました。それでは、漢方ではどういった治療を行っているのでしょうか。

■気剤をつかう

気鬱や気滞には、紫蘇葉・厚朴など、香りの高い生薬がよく使われます。紫蘇は食卓でおなじみですが、紫蘇の実も同じように薬として使われます。厚朴は、ホオノキの皮です。飛騨高山の方へ行くと、朴葉焼きといって、ホオノキの葉っぱの上に味噌を乗せ。肉や野菜を焼く香ばしい料理があります。こうした生薬は気剤とか理気薬と呼びますが、鬱滞した「気」に対してアロマセラピーとして作用するようです。

私の漢方の師匠である花輪壽彦先生は、気剤を驚くほど幅広い疾患に応用され、巧みに治療をされています。花輪先生は、著書の中で、次のように書いておられます。「作用がマイルドで『物足りない』と思う方が多いかもしれない。しかしこのような薬を重篤な病態に用いる手段がある。」「ピストルの弾を受けるには鉄の鎧のような堅い強いものが必要と考えるのが一般。しかし時に重病を受けるにかえってマイルドな薬の方がよい」(花輪壽彦著「漢方のレッスン」金原出版)

気剤は、気滞や気鬱がベースになっている疲労感にも効き目があるのですが、滞った気をいわば「ガス抜き」をしてしまう作用がある、というので、気虚の人には誤って使わないようにという戒めがあります。花輪先生は、気剤はマイルドな薬が多いので、それほど問題は起こらないとおっしゃいますが、治療の原理からいえば、気虚と気滞/気鬱の治療の方向性は180度逆になります。気鬱の人に補気薬を使うべきでないのも、同じ理屈で、「補」の逆、「瀉」するべきだ、ということになります。「瀉」とは、液体が流れ落ちる様子をさした言葉で、漢方医にとって、補と瀉をいかにうまく使い分けるかが腕の見せ所となります。鍼灸治療では、気が滞っているところを特定して、鍼を刺入することで、より直接に「瀉」を行いますが、漢方治療ではもう少しマイルドに気を理(おさ)める程度なので、瀉気薬とは言わず、理気薬なのだろうと思います。

■なにを食べよう?

気の異常には、もうひとつ、「気逆」という概念があります。漢方医学では、気はゆったりと上半身から下半身へ、中枢から末梢へ流れていると考えますが、お腹から突き上げるように気が胸や頭に上ったり、末梢から中枢へ集中してしまうような事態を「気逆」と呼びます。エネルギーが末梢から引き揚げられてしまい、手足の先が冷え、頭や上半身にエネルギーが集中する結果、のぼせ、肩こりや頭痛、耳鳴りなどが起きます。

気逆には、桂枝(シナモン)がよいとされます。のぼせや頭痛が強い人にはシナモンティーやシナモンパウダーを勧めることがありますが、薬用につかわれるシナモンは食用に向かないような辛いシナモンがよいとされているようで、お菓子にも使われる甘いシナモンはすこし効果が控えめかもしれません。また、日本人にはシナモンが苦手な人が多いといわれていて、ちょっと処方に気を使います。そういう人は無理にシナモンを摂らない方がよいでしょう。体質に合っていない可能性があります。あと、龍骨とよばれる古代哺乳動物の化石や、牡蠣の貝殻も気逆に効く生薬とされます。それらに含まれるカルシウムやミネラルが神経を落ちつける作用があるのではないかといわれていますが、詳しいことはよくわかっていません。

■先人、かく語りき

このように、「気」がかかわる体の不具合は、たくさんあります。江戸時代初期の医学者、後藤艮山(1659-1733)は、「すべての病は気の異常が原因である」という説を唱えました。まさに「病は気から」という説です。みなさんもうお分かりだと思いますが、艮山は決して「病気は気持ちの問題である」といったわけではありません。「気」の異常を、当時の医学が取り組むべき中心的な課題であると主張し、その治療を研究しようとしたのです。

20世紀に入り、ハンス・セリエという学者がストレスという概念を発表して以降、西洋医学の世界でも身体の異常に精神的な要素も深くかかわっていることが知られるようになりました。心療内科のドクターを中心に、いままで西洋医学がうまく評価してこなかった、形のない、測れない患者さんの訴えをなんとかしようとする努力も積み重ねられています。いつの日か、西洋医学的に「気」の異常が解明される時が来るかもしれませんが、それは艮山以来300年以上にわたる研究が完結される時であり、「気のせい」という言葉を皆が本当に正しい意味で使えるようになる時である、と言えるでしょう。

次回は、血と水について述べたいと思います。

カラダの記憶―トイレ編

六車由実(むぐるま・ゆみ) Profile

1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。民俗学専攻。東北芸術工科大学東北文化研究センター研究員、同大学芸術学部准教授を経て、現在、静岡県東部地区の特別養護老人ホームにて介護職員として勤務。

論文に「人身御供と祭」(『日本民俗学』220号、第20回日本民俗学会研究奨励賞受賞)。『神、人を喰う――人身御供の民俗学』(新曜社、2003年)で2002年度サントリー

トイレは小さなワンダーランド

老人ホームの利用者さんたちとじっくりとつきあってみると、人間の行動と記憶との深いかかわりに驚かされることがたびたびある。

私は以前にそのことを『看護学雑誌』の連載でジェスチャーゲームの例などを挙げながら述べたことがあるが(2010年8月号:連載第5回目「体に刻み込まれた記憶」)、今回は、排泄介助の場面から、特に認知症の利用者さんたちの見せる「不思議な行動」の背景にあるカラダの記憶について見てみたい。

排泄介助というと、ベッド上でのオムツ交換が真っ先に頭に浮かぶ方が多いかもしれないが、私の施設では、認知症の進んだ利用者さんでも自立歩行が可能な方、および車椅子を使用していても立位保持が可能な方についてはトイレで排泄してもらうことを基本としている。したがって、排泄介助としては、尿意便意の確認やトイレ誘導、排泄の見守り、パッドやパンツ型オムツの交換の介助が必要となる。

そのような場合の介助については、利用者さんの尊厳を守るため、トイレへ誘導した後はドアの外で様子をうかがって必要な場合にのみ介助を行うべきだとする考え方もあると思う。

たしかに、排泄というのは生活のなかで最もプライベートな行為であり、人の人生のなかでも幼児期を除いては家族に対してでさえ自分の排泄行為を見せないのが一般的であろう。

だから、私も最初は利用者さんとともにトイレの個室へ入ることに少なからず抵抗があった。利用者さんのほうも、耳元で「トイレに行きましょう」とささやく私にしぶしぶ従いトイレに入ったものの、すぐにパタンとドアを閉め、カギをかけてしまう方もいる。

しかし、日常的なやりとりのなかで利用者さんと私との関係が縮まっていくのにともなって、トイレでの関わり方も変わっていく場合もある。

斎藤由紀子さんは利用を始めた当初は職員が一緒にトイレに入ろうとすると杖を振り回して嫌がっていたが、何回かのトイレ誘導時、由紀子さんが便座に座ったのを確認して私がトイレから出て行こうとすると、大きな声で「ちょっと!」と声をかけてきた。そして、間髪をいれずに、「あのね、これなんだけどね、なんだか変なのよ」と言って、付けていたパッドを引き抜き見せた。

由紀子さんは便失禁がたびたびあるので、ご家族の希望でパッドを常にあてている。パッドを使うことについての抵抗は本人にはないが、パッドが少しでも汚れていたり、また綿が薄くなっていたりということについては気になるようだ。

そのときに見せてくれたパッドは、その前にトイレに行ったときに本人がいじったせいか、綿の一部が薄くなっていた。

汚れていないのでもったいないと思った私はまだ使えることを伝えたが、本人はまるで納得しない。仕方なく新しいパッドを持ってきて渡すと、すぐにそれをあてなおして満足げな顔をした。

以来、由紀子さんは、私がトイレに誘導するたびに、パッドについてのさまざまな要求をするようになり、必然的に私は由紀子さんとともにトイレの個室にいる時間が長くなっていった。そのうちに、由紀子さんも気を許してくれるようになったのか、自分が頻繁に尿意便意を感じトイレに行かなければいけないことに関して、便座に座ったまま、こんなことを私に語りかけるようになった。

男の人はいいわよね。おしっこ一回行けばいいし、簡単にできるし。女は、おしっこにも行かなければならないし、便もしなければならないでしょ。だから、夜中にも何度もトイレに来なきゃいけないのよ。

女性のほうが男性よりもトイレの頻度が多い、という由紀子さんの認識が何に基づいているのかよくわからないが、トイレのことがいま一番の切実な問題である由紀子さんにとっての男女観が披露され、私は思わずうれしくなった。

さらに、「あなたも女だから、トイレに結構来るでしょ?」と同意を求めてくる。

「そうでもないですけど」と正直に答えると、由紀子さん、続いて

「まだ若いからよ。あなたいくつ? 私の半分もないでしょ。私は大正15年10月20日に生まれたの。何歳になったかしら」

と語りかけ、トイレの会話は弾んでいく。

こうしたトイレの個室でのユニークなやりとりは、他の利用者さんとも(多くの場合女性利用者さん)楽しめるようになった。

たとえば、鈴木のり子さんは便失禁が頻繁にあり、あてているパッドを交換するためにトイレまで職員が同行する。便座に座っているときにのり子さんは、ときどきプププーと大きなおならをする。すると、のり子さん、「屁っぴり大将って言われちゃう。あはは」と屈託のない笑顔をみせる。

聞くと、子どものころ、のり子さんの育った地域では、子どもが大きなおならをすると、「屁っぴり大将」とあだ名をつけられたそうだ。こんな会話も、トイレでだからこそできる。

極めてプライベートな空間であるトイレではあるが、だからこそ利用者さんの普段とは違った言葉や不思議な行動に接することができる。それによって、利用者さんとの関係がさらに深まっていくきっかけになる。

介護職員にとって、トイレは小さなワンダーランドなのである。

トイレをトイレとして認識するのは難しい

認知症の利用者さんをトイレに誘導したときに、しばしば利用者さんが戸惑いの表情をみせることがある。

佐々木洋子さんは、トイレの個室に入ったとたんに、便器のなかを覗き込んで、「なんだか怖いようだね」と呟いて、個室を出て行ってしまった。また、橘ちゑさんは、「ちゑさん、こちらにどうぞ」と言って個室のなかに誘導すると、便器に向って手を合わせ深々とお辞儀をし後退りして出て行った。

この二人の不思議な行動は何だろう。

推測してみると、洋子さんは昭和4年生まれ、ちゑさんは大正10年生まれと、生まれた年代には多少の違いはあるが、二人とも農家の育ちであることからすると、当然、トイレは和式であり、しかも水洗ではなく、汲み取り式だったことが想像できる。

施設のトイレはすべて洋式便器で水洗である。とすると、二人のカラダには昔の生活記憶がよみがえっていて、現在の洋式水洗トイレをトイレとして認識できなかったのではないか、と考えられる。

ちゑさんの手を合わせて拝む様子は、民俗研究者からすると便所神を拝んでいると言いたいところだが、彼女が拝んだあと後退りして出て行ってしまって、ここがトイレだと説明しても中に入ることを拒んだことからすると、そう都合のよい説明はできそうもない。

やはり、ちゑさんにとっては訳のわからない場所に入りこんでしまったわけで、そこから無事に逃れるために、ていねいに拝んで後退りしたのだ、と考えるほうが適当であるように思われる。

ちなみに、ちゑさんをはじめとして、認知症の利用者さんの何人かは、「トイレに行きましょう」と言っても通じないのだが、「お手洗いに行きましょう」というと、「そうそうお手洗いね」と言って素直に従ってくれることがある。

ほかにも、「便所」「雪隠」、あるいは「ニホンバシ」などという言い方がある(昔の農家の外便所では、穴の上に二本の板が渡してあるだけだったから、トイレに行くときには「ちょっとニホンバシに行ってくる」と言っていたのだと、ある女性利用者さんが教えてくれた)。

トイレという言葉は、彼女たちも知っているだろうが、小さなころから親しんできた言葉ではないから、カラダの記憶が昔に戻っている際には、同時に言葉の記憶も昔に遡ってると言えるだろう。

利用者さんの安全のために施設では洋式トイレに統一しているのだろうが、このようにカラダの記憶が昔に戻ることを考えると、ひとつぐらいは和式トイレがあった方が、認知症の利用者さんは安心してスムーズにトイレで排泄ができるようになるのではないかと、私は浅はかにも思ってしまう。

男はやっぱり立たないと……

男性の場合は、洋式トイレというのがさらに厄介な代物になる。

施設には、立ちション用の男性トイレもあるのだが、足腰が弱ったり、認知症が進んだりした男性利用者さんについては、洋式便座に腰掛けて用を足してもらうことにしている。その理由は大きくは二つある。ひとつは、転倒予防のため。もうひとつは、排泄の失敗によって床が汚れてしまうことを防ぐためである。

しかし、小さいころからおそらくごく最近まで立位で用を足していただろうから、要介護になってから、長年染みついた生活習慣から新しいスタイルに変えようとしてもそれは容易にできることではない。認知症の男性利用者さんの多くが便座に座ることを拒絶する。

大正13年生まれの外山守さんのトイレにまつわる次のような話を、自宅で介護している息子さんが、先日聞かせてくれた。

自宅での介護は主に息子さんのお嫁さんがしていて、トイレに連れて行くのもお嫁さんなのだが、守さんはなかなか洋式便座に腰掛けようとせず、お嫁さんの手を振り切ってトイレから出てきてしまうことが度々ある。そういうときには息子さんがトイレに連れて行き、力づくで無理やり便座に座らせるそうだ。

息子さんはそれが大変だと言いながらも、こんなことを付け加えた。

守さんはずっと農業で生計を立ててきた。毎日忙しく働いていたから、用を足したいときもわざわざトイレに行くことはせず、畑で立ちションベンをしていた。今でもよく庭に出たがるし、トイレで座らないのは、そのせいじゃないか、というのだ。

昔からお父さんの働きぶりを見てきた息子さんには、お父さんの現在の行動の背景が見てとれているようだった。ただそうわかったからといって、今の困った状況をどうすることもできない、というのが介護家族の現実なのだと思う。

ところで、先ほどの「屁っぴり大将」の鈴木のり子さんは、しばしば職員に、男性の立ちション用のトイレの縁にお尻をつっこんでいるところを目撃されている。

残念ながら私は一度もそれに遭遇したことがないので詳しいことはわからないのだが、立ちション用トイレを後ろにして腰をかがめ、お尻を突き出して用を足していたらしい。

おそらく女性トイレが空いていないときにのり子さんは男性トイレの方へ足を延ばし、入り口付近にある立ション用の便器を見つけたのだろう。

職員から聞いた様子は、昔の農家の女性が畑でしていたという立ションの姿を彷彿とさせる。ある日、私はトイレのなかでのり子さんに率直に聞いてみた。

「のり子さんは、むかし、立っておしっこしていましたか」と。

すると、のり子さんはあっさりと「そりゃしてたさー。百姓だもの。みんなしてたよ」と認めたのであった(ただし、男性の立ション用トイレで用を足していたことは覚えていない)。

大正一桁生まれで、農家に生まれ育った女性たちは、今ではすっかりすたれてしまった立ションの経験者なのである。利用者さんたちのトイレの行動を注意深く観察していると、そんな貴重なカラダの記憶に触れることができる。そんなとき、私は秘かに幸せを感じるのである。

さて、外山守さんに戻って、息子さんからさらに興味深い話を聞いたのでそれもここに記しておきたい。

守さんが便秘気味なので、排便を促そうとトイレ改修をして洗浄便座にしたそうなのだ。守さんを便座に座らせて落ち着くように息子さんがその前に膝をついて座った。ところが、お尻洗浄のためシャワーが出てくると、守さんはびっくりして飛びのいてしまったというのだ。

勢いよく飛び出してきたシャワーは息子さんの顔を直撃した。とんだハプニングである。息子さんは、「せっかく気持ちがいいだろうと思ってわざわざ親父のために洗浄便座にしたのに……」と肩を落としていた。

お父さん思いの息子さんの奮闘とそれが虚しく終わったことによる落胆ぶりはよくわかる。だが、洗浄トイレのような私たちにとっては画期的な便利グッズも、認知症の方にとっては理解のできない不可思議な物としてしかとらえられないということがよくわかる例だと言えるだろう。

アタマもカラダも昔の記憶を生きている認知症の利用者さんにとっては、水洗化し、洋式化し、そして便利にもお尻洗浄までできる多機能型トイレのある空間は、不思議、不可解なことだらけ世界、これこそまさにワンダーランドだと言ってもいいのかもしれない。

自動水洗という不可思議な現象

これまで、洋式、水洗、お尻洗浄といった最近のトイレ事情に対する利用者さんの困惑ぶりについて述べてきたが、私の勤務している施設のトイレは、さらにそれに加えて、自動水洗という「便利な」機能がついている。

自動水洗は、決まった時間に自動的にトイレの水が流れ、便器が洗浄される機能である。入社当初、この機能にまだ慣れていなかった私は、一日の仕事の終わりにデイルームで翌日の準備をしていると、突然トイレのある方向から、ジャーっという水の流れる大きな音がして何度も驚いた覚えがある。

さて、この自動水洗、認知症の利用者さんにはなかなか理解しがたい機能であるようだ。トイレのなかでご自身の男女観を披露してくれた斎藤由紀子さんは、ショートステイの利用時の朝に、こんなことを私に訴えてきた。

ねえねえ、あなた、聞いてよ。きのうの夜ね、おしっこに行きたくて起きたの。それでトイレに行ったんだけどね、でもね、私、おしっこするまでに時間がかかるでしょ。だって、おしっこだけじゃなくて、便も出るんだから。そうしたら、誰だかわからないけれど、急に誰かが入ってきて、ジャーっと流してしまったの。私おったまげたのよ。あれって、私があんまり何度もおしっこに行くから、もう帰れ! って怒ったんじゃないかと思うの。私、帰ったほうがいいのかしら。

由紀子さんはかなり興奮して甲高い声を出していた。

まさか、夜勤の職員が帰れなんてことを言うわけはないし、いったい何があったんだろうと、最初は私は由紀子さんの訴えていることを理解することができなかった。だが、次に一緒にトイレについて行ったところ、事の真相が明確になった。

尿意を訴えた由紀子さんの手をとって一緒にトイレに入ると、由紀子さんはおもむろに下着を降ろし、便座に腰掛けた。しばらく時間が流れた後、急に私に向って叫んだ。

「ほら、ジャーって。やっぱり帰れってことなんだね」

由紀子さんは明らかに私に腹を立てていた。

私は驚いて、「どうしました。何のことですか」と聞き返すと、由紀子さんは興奮したまま、「ジャーって流したでしょ」と問い詰める。

私は気がつかなかったのだが、どうやら自動洗浄機能が作動したようなのだ。それを由紀子さんは、嫌がらせのために私が水を勝手に流したと理解したのだった。

そこで私は、由紀子さんに、自動で水が流れるトイレであること、そして、それについては何も気にしなくてもいいことを伝えた。

すると、由紀子さんは、「それは便利ね」といったんは自動洗浄機能そのものについての評価を示してくれたものの、再び水がジャーっと流れると、「ほらまた。あなたも聞いたでしょ。何なのかしら」と怒りはじめた。

私は「犯人」であることから何とか免れたようだが、自動洗浄に対する由紀子さんの理解と怒りは変わらなかった。

未知の現象は経験知から理解する

自動洗浄に対する由紀子さんの不信感は、ショートステイの次の利用日には、さらに増していた。由紀子さんは今度はこう訴えてきた。

さっきね、おしっこがしたくてたまらなくなって、トイレに行ったの。おしっこがしたくて、おしっこがしたくて、本当にたまらなかったんだけど、トイレに行ってね、それでこれ(パンツ型オムツ)を降ろそうとしたら、急にジャーって出たの。それでびっくりしてすぐに降ろしてみたんだけど、何も濡れていないし汚れていないのよ。どういうわけだか、さっぱりわからないの。もうおしっこ出なくなっちゃうし。

はじめは何を言っているのかさっぱりわからなかったが、「ジャー」という表現に、もしや自動水洗のことではないか、とピンときた。私は、「不思議ですね。それじゃ、私にちょっと見せてくれませんか。一緒にトイレに行きましょう。」とトイレに誘導してみた。

由紀子さんがトイレに入り、「さてと」と下着を降ろそうとしたとき、またもや自動水洗が流れた。

由紀子さん、すぐに下着を降ろしパッドを確認する。そして、すばやく私の方へ顔を向けたかと思うと、「ほらね、ジャーってたくさん出たのに、濡れてないのよ。おかしいでしょ」と叫び、困惑した表情で首を傾げている。

なるほど、今度は由紀子さんは、自動水洗のジャーという音を自分が排尿した音として理解したわけだ。

切羽詰まってトイレに駆け込んだ。そして、大きな音がしておしっこが出た。なのに、下着をみても全然汚れていない。それは由紀子さんにとってどれだけ不思議な現象であっただろうか。

トイレからリビングに戻ると、由紀子さんはまだ納得がいかないといった顔をして、私に聞いてきた。「あなたもこういうことあるの?」

「私はないですね」と答えた私の顔を由紀子さんは不思議そうに眺めていた。そして、今度は、他の女性利用者さんたちに、大きな声で尋ねはじめた。

「ねえ、あなたは、生理がある?」と。

生理??? 唐突な質問に、利用者さんたちはぽかんと口を開けていた。私も、この予想外の言葉と今までの発言との間がすぐにはなかなか結びつかなかった。

しばらく様子をうかがっていると、他の利用者さんたちが、「あるわけないじゃない、こんなおばあちゃんが。あんた、生理っていうのは子どもができる人がなるんだよ」とちょっと馬鹿にしたように由紀子さんに言った。

それを聞いた由紀子さんは、さらに目をまん丸にして、

「じゃあ、私、子どもができるのかしら。もう80歳なのに」

と呟いた。リビングに大きな笑い声が響いた。

というわけで由紀子さんは、自動洗浄をめぐる不思議な現象を、さらに、生理によるものではないか、と理解したのであった。

由紀子さんにとって、自動洗浄トイレがどんなに不可解なもので、それに対してこれまでの経験知を総動員して何とか理解可能なものにしようとしていたかと思うと、その涙ぐましい努力に感動さえ覚える。

その方の歩んできた人生に基づいたカラダの記憶と、現在のトイレ設備との間にある大きなギャップに、利用者さん自身が困惑し、そしてなんとか理解しようと奮闘している。だからといってなかなか施設の既存の設備を換えることは難しいが、それでも利用者さんたちのそんな思いを受け止めておくだけで、利用者さんの「不思議」と思われる言動への理解も深まるのではないかと思う。

トイレ介助には、利用者さんを深く知るためのカラダの記憶のかけらが散りばめられている。

(web第2回了)

[次回は1月中旬UP予定です。乞うご期待。]

3泊4日の韓国弾丸ツアーに行って参りました!!

はい!もちろん!食べて美しくなる旅行でございます♪♪

今回は食べ物編でございます!

まずは、韓国といえば、焼き肉ですよねぇ〜!!

今回はサムギョプサルを頂きました!!

豚肉は体への吸収が牛肉や鶏肉に比べて良いんですって!

サンチュなどのお野菜と一緒に食べるのでヘルシーです!

そして、日本でもよく食べてます、スンドゥブチゲ(豆腐チゲ)

一見辛そうですが、実はとてもまろやかなお味♪♪

後から来る辛さが病み付きでございます♪♪

サムギョプサルとチゲでマッコリが進んじゃいます!(笑)

いや!飲み過ぎました!(恥)

飲み過ぎた朝に持って来いのご飯です!!

ソルロンタンスープ!!あっさりしていて、胃に優しいです!

なつめなどが入っていて、体に良さそう!!

また、別の日の飲み過ぎた朝にはこれ!

お粥です!今回は贅沢にあわびと松茸のお粥を頂きました!

あまりの美味しさに目も二日酔いも覚めました!

どんだけ呑んだかはご想像にお任せします。(笑)

韓国料理って、お野菜などもしっかり摂れてバランスが良い!!と思います。

日本だと努めてお野菜を摂ろうと努力したりするけど

1つでお野菜たっぷりお料理がありますもんね?

私が大好きなのが、石焼ビビンパ!!

お野菜とご飯の量が半々くらいでたっぷりとお野菜が食べれます!!

おこげもいい感じでしたよ!

そして、忘れてはいけませんよね?

そして、忘れてはいけませんよね?

かんかんでも以前津田篤太郎先生がお書きになっていたサムゲタン!

かんかんでお勉強した私は、せっせと同行のスタッフに演説しちゃいました。

海外の他のところへ旅行に行くと、便秘に悩まされる私・・・。

ただ、韓国は毎回朝晩とお通じがあるんですよね。

やっぱり、お野菜などバランスが良い食事のお陰かしら??

次回は韓国コスメ編です!

ぴろりん Profile

アメリカ テキサス州ダラス生まれ。大学入学の際に帰国。

大学卒業後、出版社にて文芸書、新書、美容雑誌、漫画編集等に携わる。

2010年3月退職後、映画・映像コラムやファッション誌のディレクションを行う。趣味はジョギング、食べ歩き、自分磨き。

天真爛漫な性格な為に有名人、無名人問わず友達多し。横浜市在住。

「驚き」続けること

六車由実(むぐるま・ゆみ) Profile

1970年、静岡県生まれ。大阪大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。民俗学専攻。東北芸術工科大学東北文化研究センター研究員、同大学芸術学部准教授を経て、現在、静岡県東部地区の特別養護老人ホームにて介護職員として勤務。

論文に「人身御供と祭」(『日本民俗学』220号、第20回日本民俗学会研究奨励賞受賞)。『神、人を喰う――人身御供の民俗学』(新曜社、2003年)で2002年度サントリー学芸賞受賞。

「キーワードは『驚き』ですね」

これまで「驚きの『介護民俗学』」を連載させていただいていた『看護学雑誌』は12月号をもって休刊になるが、医学書院編集者・白石正明さんのご厚意により、こうして《看護師のためのwebマガジン「かんかん!」》にて連載を再開させていただくことになった。「介護民俗学」なるものを提唱したものの、まだまだその形が明確には浮かび上がってきていないだけに、連載の継続は私にはたいへんありがたい話である。

ところで裏話になるが、その際に白石さんからタイトル変更の相談があった。内容的には今までの連載から継続しても構わないが、掲載の媒体が変わるのでタイトルは変えたほうがいいのではないか、その場合どのようなタイトルがいいか、といったことだった。

たしかに、執筆者にとっては一連の連載であっても、掲載媒体が変われば読者も変わるのだし、二つの雑誌の連載を混同しないようにそれぞれ区別するためにもタイトルを変えたほうがいい、というのは編集者としては当然の考えだ。それは私にも十分にわかっていた。

けれど私は白石さんの申し出に少なからず戸惑い、「タイトル変えなきゃいけないんですか……」と言ったきり口ごもってしまった。白石さんは、「変えないほうがいいですか。でもね……」と困惑した様子。

断っておくが、私はふだんは編集者の提案に対して結構従順なのである。しかしそのときの私は、宴席での酔いにも勢いづけられて、どうしてもタイトルを変えたくない! と頑固に言い張ったのだった。

元来モノへのこだわりがなく、どちらかというと何事にも淡白な私にはめずらしく、《驚きの「介護民俗学」》というタイトルに強い思い入れがあった。特に、「驚き」という言葉を気に入っていた。そして実は、この「驚き」という言葉を見出してくれたのは、白石さんだったのである。

一昨年(2008年)の10月だった。私が月刊誌の『新潮』に《「介護民俗学」から》という文章を発表し、初めて「介護民俗学」を提唱してから間もなく、白石さんから一度会って話を聞きたいというメールをいただいた。

それからすぐに私は白石さんにお会いした。そして、介護の仕事そのものが自分にとってどんなにおもしろいか、そして民俗学を専攻してきた者として施設で出会う利用者さんの人生がどんなに魅力的かということを、聞き上手の白石さんに促されながらかなり興奮して話したのであった。

ひと通り話し終わった後、身を乗り出して聞いてくれていた白石さんがあごひげをさすりながらしばらく黙って考えていたかと思うと、不意に顔を上げてこう言ったのが今でも忘れられない。

「ということは、六車さんの『介護民俗学』のキーワードは『驚き』ですね。書く内容はお任せしますが、『驚き』ということを一本通ったテーマとして連載を書いてください」

そう白石さんは言ったのである。

「驚き?」

正直に言えば私には、そのとき白石さんが確信したキーワードにまだピンときていなかった。ただ、当時まだ介護の仕事についてから半年しかたっていなかった私にとっては、毎日の出来事のすべてが新しく、現場での利用者さんとのかかわりにおいて驚きと発見の連続だったから、「そう、たしかに今の私のワクワクした気持ちを表現するなら『驚き』ですね。じゃあ、それで行きましょう」なんて、白石さんの提案を安易に受け入れたのだった。

驚き続けるのは難しい

キーワード「驚き」の意味の大きさに気づいたのは、それから半年ほどたってからだった。

新しく始めた仕事や生活も、はじめはすべてが新鮮で驚かされることばかりであっても、時間の経過とともにそれが日常化していくと、新鮮さをなかなか感じられなくなってしまうという経験が読者のみなさんにもあるだろう。

私自身も、新しく始めた介護の仕事にも慣れてきて、利用者さんへの聞き書きも回数を重ねていくと、入社したころに比べて「驚き」の回数が少なくなっていった。利用者さんのお話についても、特に何度も繰り返される話については自分の聞く態度にかなり意識的になっていないと、「へー」「ふーん」と聞き流してしまったり、返事がおざなりになってしまうことも度々あるようになっていったのである。

毎日繰り返させるルーティン・ワークと「驚き続ける快感」とを両立させることは意外に難しい。

しかし、人生経験の豊富な利用者さんたちには(たとえ認知症の方であっても)、そうした私の「慣れ」とそれゆえの「怠慢」はすぐに覚られてしまう。

「あんた、こんなこと聞いたって面白くないらぁ?」(「?ら?」とは「?でしょう?」の伊豆方言である)

と、興味関心が利用者さんの話に集中していない私の心を見透かしたような言葉を発して溜息をついたりする。そうすると、もうそれ以上利用者さんは話を続けようとはしなくなる。

一方で、「へー、そうなんですか。すごいですね」「それ、はじめて聞きました」「それって、つまりこういうことですか」と、こちらが「驚き」を言葉と体で思いっきり表わしながら身を乗り出して聞くと、利用者さんも調子を乗せてくれて気持ちよくどんどんといろいろな話をしてくれることが多いのである。

そういうときの利用者さんの表情は、介護されているときとはまったく異なっている。

入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護の際、利用者さんと介護職員とは、どうしても介護される側/介護する側といった一方的な関係になってしまう。だから、利用者さんはみな程度の差はあれ、介護職員に対する申し訳なさや、自分自身の体力、能力の衰えに対する情けなさを痛感しながら介護を受けている。

けれど、聞き書きの場面では、あくまでも私のほうは聞かせていただく立場。利用者さんは、「こんなこともわからないの、まったくしょうがないねえ」「だから、こういうことなの」と無知で理解力の乏しい私をなかばバカにしながら、その一方であたたかく労わってくれながら一生懸命自分の知っていることを教えてくれようとするのだ。

その際私が「驚きの快感」を感じていればいるほど、話をしてくれる利用者さんの表情も豊かになる。

すなわち、聞き書きをスムーズに進めるためにも、深いところまで話を掘り下げるためにも、そして何よりも利用者さん自身が気持ちよく、心豊かに話をするためにも、「驚き」ということが決して欠かすことのできない、聞く側の持つべき重要な態度であるといえるのだ。

では、「驚き」続けるにはどうしたらよいか。

もちろん、「驚き」はマニュアル化できない。なぜならば、「こういうふうに驚きの態度を表現すべし」といったように方法論を示したとたんに、「驚き」そのものが形骸化してしまうからである。

その点に関してまだ明確なことは示せないが、しかし、《驚きの「介護民俗学」》というタイトルのもとに連載を重ねてきながら、少なくとも私自身にとっての、「驚き続ける快感」を維持するための拠り所がようやく見えてくるようになってきた。その拠り所とは、民俗研究者としての「矜持」と「知的好奇心」である。

最近、そのことを改めて実感した出来事があったので紹介してみたい。

坂井さんが本当に話したいこと

坂井浩二さん(大正10年生まれ)は、この9月から新しくデイサービスを利用しはじめた利用者さんである。坂井さんの娘さんは同じ施設で働いている介護職員で、お父さんがデイサービスを利用するにあたって私は娘さんからこう頼まれていた。

「父はとても話好きだから、六車さん、ぜひ話を聞いてやってください」と。

そこでデイ利用の初回日にまずは坂井さんの様子をうかがっていたのだが、慣れない場所に来て緊張していたのか、他の利用者さんともほとんど話をすることはなかったし、職員が声をかけてもニコニコッと笑顔を浮かべるだけで自分から話をすることはなかった。

2回、3回とデイへの通所が進んでからもその様子は変わらない。娘さんから聞いていた「話好き」という人柄は、デイではなかなか見ることができなかった。

そこで私は、何回目かの利用日に自分が聞き書きの仕事をしていることを伝えたうえで、「お父さんはとても話好きだからいろいろと話を聞いてほしいと娘さんから言われているんですが、もしよければ今日、お時間をいただいて昔の話を聞かせていただけませんか」

と丁寧にお願いしてみた。

すると坂井さんは、すでに娘さんから私のことを聞いてきたらしく、すぐに「うん」と頷いた。おぼつかない足取りで、お話を聞くための静かな別室に移動した坂井さんは、はじめは緊張していたがすぐに多弁に語り出した。

坂井さんの父親は仕事のため台湾に渡り、そのため坂井さんは台湾で生まれ、内地の旧制中学へ通った期間を除いては二十歳過ぎまで台湾で育った。内地の学校を卒業した後は、父親が働いていた塩水港製糖という台湾の製糖会社に就職し、原料部に配属された。太平洋戦争が行きづってきたころに坂井さんも戦争へ駆り出され、船舶工兵、衛生兵としてフィリピン、ラバウルといった激戦地に送られたが、それでも命からがら生き延びて日本に戻ってきたという。

民俗学では定番の「日本の伝統的な暮らし」については聞けなかったものの、これまで太平洋戦争の問題に関心があり、いくらか勉強や研究をしてきた私にとっては、日本の植民地下の台湾で生まれ育ったこと、その台湾で植民地政策の一環で進出していた日本資本の製糖会社で働いていたこと、台湾移住の邦人もまた戦地へ駆り出されていたことなど、坂井さんの話のすべてが知的好奇心をそそる内容なのであった。

私の「驚き度」はこのときおそらく頂点に達していただろう、互いに息つく暇もないぐらい濃密な聞き書きの時間を過ごした。

そうしてあっという間に時間が流れ、そろそろ聞き書きを終了しなければならない時間になった。しかし、坂井さんの口からは止まることを知らないかのように、次々と言葉が溢れてきた。

サトウキビを粉砕して圧搾するでしょ、そのときに出てくるバカスというカスを燃料に使うんだよ。

絞り取った汁に消石灰を入れるとドロドロの沈殿物ができる、それをケーキといってね、清浄室で汁とケーキとを分けるんだよ。

その後、何本ものシリンダーによって真空にしてあるコウヨウカンに汁を通してさ、それから結晶缶に通して結晶にするんだよ。

といった具合に。

それらは製糖の工程を説明するものであり、しかもかなり細部に及ぶ知識だった。

バカス? ケーキ? コウヨウカン?

私にはチンプンカンプンの内容だったし、帰りの時間も迫っていたこともあって、「ではその話は次の機会にお願いします」と言ってなかば強引に話を打ち切ってしまった。坂井さんは残念そうに苦笑した。

次回の聞き書きでは、戦争体験の話を1時間ほど聞かせていただいた。ところが、「お時間なので今日はここまでで……」と私が言うや否や、

「それでね、これだけは言っておかなければいけないと思うんだけどさ、結晶缶で結晶化させてから遠心分離機にかけると、一番蜜、二番蜜、三番蜜ってできて、二番蜜、三番蜜はまた結晶缶を通すんだよ」

と話しはじめたのである。

その時ようやく気づいた。坂井さんが本当に話したかったのは、戦争体験でもなく、植民地下の暮らしでもなく、製糖工程だったということを。

ところが困ったことに私は昔から化学が苦手で、坂井さんがせっかく話してくれる製糖工程をまったく理解することができず、興味すら持つことができない。一生懸命メモをとる努力はしてみるものの、ますます頭の中は混乱するばかり。そもそも坂井さんの人生について私は聞きたいのに、製糖工程をそんなに詳しく知ってどうなるんだ、という気持ちも膨らんでいった。

そして、何度か聞き書きを重ねるうちに、坂井さんもそうした私の困惑した気持ちを察してか、「どうせわからないよね」とあきらめ顔になっていった。

まったく知識がないことに興味を持つのは難しいし、興味がないことに「驚き」をもって耳を傾けるのは意外に大変なのだ。でも、このままでは、心躍らせて話をして、「話好き」の人柄の本領を発揮してくれている坂井さんの気持ちに応えることができないし、興味を持てないことを聞くのは私自身もつらくなってくる。

民俗研究者としての矜持と

知的好奇心を拠り所にして

そこで私は、とにかく坂井さんの話そうとしていることを少しでも理解できるようにと、ネットや書籍で砂糖や製糖工程について調べることにした。

だが予想以上に情報が少ない。そしてようやく見つけたのが『砂糖の事典』(東京堂出版)だった。

ところが事典を入手したものの、製糖の歴史のあたりはおもしろく読めても、製糖工程については何度読んでもやっぱり理解できない。自分の理解力のなさをつくづく痛感するばかり。また同僚には、「わざわざ事典を買うなんてもったいない。普通そこまでしないよ」と呆れられる始末。

けれど私は、意地でも製糖工程を理解したかったのだ。

それは、利用者さんの話にしっかりと傾聴しなければ、という介護職員としての義務感ではなく、話していただいたことはとりあえず精いっぱい理解する努力をするという、これまでの経験で培われてきた一民俗研究者の矜持によるものだったといってもいいかもしれない。

私は腹をくくり、事典に記載されていた原料糖(粗糖・精製するまえの砂糖)の製糖法の図式の拡大コピーをもって坂井さんの席へ行った。そして、こうお願いした。

坂井さん、このあいだからお話してくれていた製糖工程なんですが、私どうしても理解できなくて。

それで事典を買って勉強してみたんです。

それでもさっぱりわかりませんでした。

すみませんが、今日、もしよろしければ、この図式を見ながらもう一度教えてもらえませんか。

坂井さんは拡大コピーした図式を凝視して、ぶつぶつと言いながら一つひとつの工程をしばらく確認していたかと思うと、おもむろに顔をあげて目尻にたくさんの皺を寄せながら私の顔を見つめた。

「こんなものわざわざ買うなんてもったいない」

そう皮肉る声は弾んでいた。

その日の午後、別室で2時間たっぷりお話を聞いた。

坂井さんは図式を指さして、一つひとつ丁寧に言葉を選びながら、私がわかるまでじっくりと教えてくれた。

だんだんと理解できるようになるにつれて、私の知的好奇心は急激にくすぐられていった。そして最後には、サトウキビを工場に搬入してから粗糖ができるまでの工程がわかるようになったばかりでなく、複雑な工程を何度も繰り返したどることによってようやく砂糖ができあがるということに感動さえ覚えたのであった。

まったく知識のなかったときには坂井さんがなぜそんなに製糖工程ばかり話したがるのか理解できなかったが、なんとなくその理由もわかったような気がした。最後に坂井さんはこうつぶやいた。

12月から5月までの製糖期間は工場は休みなしで動いていたんだよ。

だから原料部に所属する人も夜勤があったさ。

夜勤は暇だから、俺は工場中を見て遊んでいたんだよ。

好きというか、なんだかとにかくおもしろくてさ。

坂井さんがワクワク胸を躍らせて夜の製糖工場を歩いている姿が目に浮かぶようだった。理解できないのは悔しいという、一民俗研究者としての矜持は、実に浅はかで単純なものだが、その矜持にこだわることによって結果的に利用者さんの人生がより立体的に、そして豊かな陰影を帯びたものとして浮かび上がってきた。

驚くこと、そして、驚き続けること。

それが「介護民俗学」を支える一番のエネルギーになる、ということをわかっていただけただろうか。

だから私は、《 驚 き の 「介護民俗学」》というタイトルに、これからも頑固にこだわっていきたい。

(web第1回了)

[次回は12月中旬 UP予定です。乞うご期待。]

最後の晩餐

信田さよ子 (原宿カウンセリングセンター所長) Profile

1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学大学院修士課程修了後、駒木野病院勤務などを経て、現在に至る。臨床心理士。アルコールをはじめとする依存症のカウンセリングにかかわってきた経験から、家族関係について提言を行う。

著書に『アディクション・アプローチ』『DVと虐待』(ともに医学書院)、『母が重くてたまらない』(春秋社)など多数。最新著に『ふりまわされない』(ダイヤモンド社)、『ザ・ママの研究』(よりみちパン!セ、理論社)がある。

[←第4話]

[前回まで]

検査入院のため四人部屋に入った嘉子。母にさすり続けられていた隣のベッドの娘は、突然いなくなった。転棟したのかもしれない。もともと空きベッドが一つあったので、嘉子は、高いびきで寝ていた入り口の女性とふたりきりなった。ところが今度はいっこうに何の音もしない。

パソコンに向かいながら、真衣は腕時計をちらっと見た。そろそろオフィスを退出してもいいだろうか。母親の入院している病院までは、早足で歩いても十五分、バスだと五分で着く。あれほど元気だった母親が心臓の検査入院をすることになり、真衣はひどく動揺し、心配していた。入院準備をする母親は、まるで旅行前夜のような勢いだったので、真衣はつとめてふだんと変わりなく接するようにした。

午前十一時半に入った携帯メールを、何度も読み返した。

「無事入院したよ〜、検査も終わったし、おなかは空くし」

ベッドの上で老眼鏡をかけて、絵文字混じりのメールを一生懸命打っている母親の姿が浮かんだ。

静(しずか)さん、登場

カーテンを閉め切ったなかでの夕食は、妙な気分だった。おまけに隣のベッドが空いたので、もともと三人だった病室は、入口脇の高いびきの女性と嘉子のふたりきりになってしまった。

空腹のあまり、嘉子は食器のふたをわくわくしながら開けた。やけどをしそうに熱いふろふき大根を、まず食べた。甘味噌がこれほどおいしいとは思わなかった。ごはんももっちりとして湯気が立っているし、お吸い物の味付けは塩分控えめなぶん、濃い目のだしで十分カバーされている。心臓病のメニューはまずいですよ、と入院前にさんざん皆から脅されたせいで覚悟をしていたぶんだけ、予想外に満足のいく味だった。

ひととおり味見をして落ち着いたところで、ひとりしかいない同室者に注意を向けた。最初に聞こえたのが高いびきだったことがうそのように、夕方の診察以来、入り口わきのベッドからはなんの音も聞こえてこない。食事をとっている気配もない。高いびきの女性から「静(しずか)さん」に変身してしまったようだ。

嘉子が茶碗をトレイに置く音、箸をつかう音、スープを飲む音は、はたして静さんの耳に入っているだろうか。顔も見たことのない静さんだったが、夕食前の診察時に、主治医にしゃがれ声でけだるそうに話す声を聴いた。どうも退院を渋っているらしい。

入院前は、同室の女性たちとわいわい話しながら食事ができるかと期待していたのに、四人部屋とは思えないこのお葬式のような静けさはどうだろう。嘉子は、できるだけ音を立てないように「白身魚の野菜あんかけ」を食べた。

東京タワーとタラコおにぎり

完食したのにどうも満腹感がないので、売店でタラコおにぎりでも買おうかと画策していたら、携帯にメールが入った。

「あと十五分くらいで病院に着きまっせ!」

真衣からだ。家族のなかで病院からいちばんオフィスが近いのだ。七時くらいには夫や長男夫婦もそろって面会に来る予定だが、この病室でいったいどうすればいいのだろう。静さんにも面会者がやってくれば、バランスがとれるのだが。

思い切って嘉子はラウンジに行ってみることにした。その前に、「売店でタラコおにぎり一個買ってきてね!」と真衣への短い返信を打った。

最近の新しい病院には必ずラウンジがあり、テレビや電子レンジ、インターネット機能をそなえたPCなどが備え付けられている。いわば患者にとって公共空間のようなものだ。

検査の帰りにちらっと眺めたが、天井いっぱいに窓がひろがり、東京タワーがくっきりと見えた。窓際に沿って机が矩形につくりつけられており、ひとりで椅子に座って頬杖をつきながら窓外の景色を眺められるようになっている。

エレベーターホールとラウンジはつながっているので、テレビを見ながら真衣が到着するのを待とう、元気そうな姿を見せてびっくりさせてやろう、と嘉子は思った。

土気色のキリスト

嘉子は病室を出るとき、そっと静さんのベッドをのぞいた。不思議なことに、カーテンは半分開いていた。看護師さんが入りやすいようにそうしているのだろうか。おかげで嘉子は堂々と静さんの顔を見ることができた。

枕元の電気が煌々と点いているせいか、痩せた土気色の顔と目を閉じた表情は陰影に富み、まるでダヴィンチの最後の晩餐の絵に描かれたキリストのようだった。年齢はおそらく四十代後半だろう。退院したくないということは、家族関係があまりうまくいっていないのかもしれない。とすれば面会に誰も来ない可能性がある。やはりラウンジで家族と面会することにしよう。病室の広さと景色のよさは、ツアコンとしてささっと案内すればいい。嘉子は決心した。

ラウンジには、すでに夕食を済ませた患者さんたちが思い思いに座っている。窓の外に目をやるひともいれば、テレビを見ているひともいる。圧倒的に男性が多いせいか、患者さん同士でしゃべっているひとはいない。パジャマ姿のままの中年男性は、みんな所在なげで、ぽつねんと座っていた。

ライトアップされた東京タワーと高層ビルの灯りが夕焼けで赤く染まった空に浮かぶさまは、美しいけれど、嘉子をどこか落ち着かない気分にさせた。不意に、かつて多くのアルコール依存症の女性たちが語った言葉を思い出した。

「夕暮れどきは危ないんですよ、わけもなく不安になってアルコールが飲みたくなっちゃうんです。たそがれは逢魔が時っていいますからね」

だんだん闇につつまれていく紅の空を眺めながら、嘉子はあらためて自分は三日後にはカテーテル検査を控えた入院患者なのだ、と思った。

襟を立てた川久保玲

エレベーターホールがよく見える位置の丸テーブルに席をとり、家族五人がいっしょに座れるように嘉子は椅子を確保した。

準備万端整ってから、落ち着いて周囲をよく見まわすと、一人ひとりの特徴が際立って目に入ってくる。車いすのひと、松葉杖をついているひと、屈伸運動をしているひとなどもいる。ひょっとして、嘉子の病棟とナースステーションをはさんだ反対側には、整形外科の病棟が広がっているのかもしれない。

そのなかにひとりだけ、窓際の椅子に座り、片肘をあごに当ててぼんやり夜景を眺めているひとが目にとまった。ショートカットの横顔は、一見男性のように見えた。細身でノーメイク、風変りなパジャマを着ていたからかもしれない。

入院時は前開きのパジャマと相場が決まっている。嘉子は入院当日に、一階の売店で女性ものの前開きパジャマを購入し、それを着ていた。どのパジャマも花柄で薄いピンク地だったので、選ぶ余地もなかった。ところがその「女性」は、茶系のチェック地のパジャマに、襟元には紺色のタオルを巻いている。おまけに襟を立てていた。

年齢は嘉子より十歳近く若く見えるが、どこか年齢不詳の雰囲気を漂わせている。

性別および年齢不詳。風変りなパジャマと、首に巻いたカラーコーディネートしたタオル。どこかコムデギャルソンの川久保玲を思わせる風貌から、嘉子は目が離せなくなってしまった。

あまりじろじろ眺めるわけにもいかず、テレビを見るふりをしながら、視線の端で彼女の姿をウォッチしはじめた。そしてすっかり真衣のことなど忘れてしまった。

ママ、そのパジャマやめて

「どうしたの?! 病室にいないなんて」

不意に、怒りながら真衣が目の前に現れた。あらかじめ病室番号は知らせてあったので、急いで病室に行ったらしい。

「もう、まったく〜、ベッドがからっぽなんて信じらんない!」

「ごめん、ごめん」

嘉子はあやまりながら、真衣を驚かせようと思ってラウンジにいたことを説明した。

「そんなことかもって思ったのよ、でもタラコおにぎり買ってこいなんて、ママらしい」

うれしそうに真衣が笑うのを見ながら、小学校一年のとき、心臓手術のために入院していたときの顔と重なった。立場は逆になったが、こうして嘉子のことを心配してくれるまでに成長したのかと思うと、安心して老いることができる気がした。

売店で買ってきた牛丼を食べながら、真衣はつくづくと嘉子の姿を上から下まで眺めた。そして厳しい口調で言った。

「ママ、そのパジャマやめて」

そして声をひそめて

「あのひと見た? すっごいおしゃれじゃん」

そう言う真衣の視線の先には、嘉子がすっかり関心を奪われた女性が座っている。

「でしょでしょ? なんか雰囲気あるしね」

「う〜ん、あれは男性用のパジャマだな、間違いない」

「そうか、そういわれれば厚手だし、でも、あんな模様のパジャマ売店になかったよ」

「え〜っ、売店なんかで買ったんだ、だめじゃん、ダサいと思ったよ」

「だって、時間なかったし……」

「わかった、明日来るとき、買ってきたげる。もっとおしゃれなパジャマ着ないとだめだよ」

入院ファッションまでチェックされたのに、嘉子は少しも不快ではなかった。そこに気分を盛り立てるための気遣いを感じたからだ。

ふたりはひとしきり、その女性に感づかれないようにわざと別の方向を見ながら、ひそひそと意見交換をした。

「ねえねえ、手首と裾見た? 男性用だから袖を少しまくってるよ、裾もジーンズみたいに折り返してるし。あと、スリッパじゃないよ。ほらデッキシューズはいてるじゃん」

言われてみれば、袖をたくし上げて、たしかにバレエシューズのような靴をはいている。

「ママもちょっとがんばって、襟を立ててみたら」

「そうか、じゃあやってみる」

嘉子はがんばって襟を立ててみたが、悲しいかな、ガーゼ素材のパジャマの襟はみじめにすぐにくったりと倒れてしまった。

私の素敵な病院ライフ!

真衣の幼いころから、ふたりでいつもこんな会話を続けてきた。小学生になると、真衣は喫茶店や電車のなかで、「ママ、あのひと素敵じゃない?」と目をつけた男性のことを、嘉子に報告するのが常だった。たいていふたりが注目するのは同じひとだったので、いつもイケてる風貌や、特徴ある癖などを観察しながら、ないしょ話のようにこっそり楽しむことができた。

真衣は嘉子と同じ疑問を抱いたらしい。

「あのひと、なんの仕事しているんだろう」

盛り上がったふたりの会話は、最後は職業が何かという究極の焦点にしぼられた。

「そうなのよ、思ったんだけどさ、きっとブティック経営か、それとも自然素材の家具店経営かな。それとも建築士とか」

「そうかなあ……、私は陶芸家だと思う」

「陶芸家?」

「うん、だってあの指見た? あんなスリムな体なのに、指だけがいやにたくましくない? きっとあれは指を使う仕事をするひとの手だと思うな」

「そうか、なるほどねえ」

真衣の観察眼に感心しながらこっそり彼女の指を見ると、たしかに太い。

「いずれにしても『私の素敵な病院ライフ!』だね」

嘉子のキャッチコピーに、真衣はけらけらと笑った。

その声の大きさに彼女が振り向いたので、あわててふたりはテレビのほうを向いて別の会話に転じた。

それから夫と長男夫婦がやってきて、五人で中華弁当、かつ重、牛丼をテーブルを囲んで食べた。旺盛な皆の食欲と会話につられて、「ひと口ちょうだい」と言いそうになったが、検査前ということもあり、さすがの嘉子も減塩のためにがまんをした。真衣に買ってもらったタラコおにぎりを、眠る直前に食べることだけを楽しみにした。

キリスト御一行様

入口から、患者とその家族らしい一団が入ってきた。

振り向くと、それは先ほど目に焼き付けた、同室の最後の晩餐のキリスト、いや静さんの一団だった。夫らしきメタボ体型の男性、それに子どもらしき三人もいっしょだ。もう中学生らしい長男が、急いでテーブルを確保して椅子を用意した。それほど年齢の違わない小学生らしい娘と息子は、父に支えられた母を腫物に触るような目つきで見つめている。

静さんは結婚しており、おまけに子どもが三人もいた。

あのやせ方はひょとしたら摂食障害かもしれない、と心の片隅で想像していた嘉子は、静さんは独身のまま両親と同居しており、日々親との葛藤が絶えないに違いない、だから退院をしたくないのだ、というシナリオを想像をしていたのだった。隣のベッドの母娘については当たりだったが、残念ながら静さんに関しては、嘉子の推理はまったくの外れだった。

よろよろと夫に支えられながらラウンジの椅子に腰かけた静さんは、やはりキリストのように真ん中に座って下を向き、首をかしげている。座を盛り立てようとするためだろうか、夫がいろいろ話しかけるのだが、うなずくばかりだ。静さんを囲むように座った子どもたち三人は、黙ったまま母親をじっと見つめている。

そのうちに長男が紙袋からゲーム機を取り出して、うつむいてゲームを始めた。すると妹、弟も次々と手元のビニールバッグからゲーム機を取り出して、うつむいてピコピコと操作を始めた。

静さんはぼんやりそれを見ながら、表情を変えずにただ座っている。夫は三人の子どもに目もくれず、静さんが聞いているかどうかはおかまいなしに、ずっと話しつづけている。

ゲームに興じる三人の子どもたち、ひたすら相手の反応を無視して話しつづける夫、彫像のように、最後の晩餐のキリストのように無言のままで座りつづける妻。

それでも、そこに存在しているのはまぎれもない家族だった。

今夜はあの病室で静さんとふたりだけで眠ることになるのだ、と嘉子は思った。

(第5回了)

[第6話→]

医学書院ナーシングカフェ

認知行動療法をはじめたい人のための、一日じっくり初級ワークショップ

認知行動療法をこれからはじめてみたい人、興味はあるけどとっかかりがつかめなかった人などにぴったり。グループディスカッション、体験学習、質疑応答をしながら実践的に学びます。

講師 伊藤絵美 先生 (洗足ストレスコーピング・サポートオフィス所長、臨床心理士、精神保健福祉士、社会学博士)

日時 3月27日(日) 10:00〜17:00

場所 医学書院 2階会議室 文京区本郷1-28-23 TEL03-3817-5700(代表)

定員に達しました。たくさんのご応募ありがとうございます。

次回セミナーは7月予定です。

定員 60名 (定員になり次第、締め切り)

受講料 12,000円 (資料代、昼食代含む。事前にお振込みください。)

※事前のお振込み確認をもちまして、参加申込受付完了とさせていただきます

参加申し込み方法

表題に「伊藤絵美先生セミナー申し込み」と記していただいたうえで、

(1) お名前

(2) ご所属

(3) 職種

(4) メールアドレス

(5) 参加動機、意気込みなど

以上5点を明記のうえ、下記e-mailアドレス、Fax番号までお送りください。

お申し込みいただいた方には、折り返し受け付け番号を発行いたします(受付番号発行をもって、お申し込み完了となります)。

申し込み・お問い合わせ

医学書院看護出版部

E-mail:seikan@igaku-shoin.co.jp

Fax:03-5804-0485

Tel:03-3817-5772

(お電話でのお申し込みは受け付けておりません。申し込みフォーム、ファックス、E-mailをご利用ください)

講演者の著書

『ケアする人も楽になる 「認知行動療法」入門 BOOK1&BOOK2』(2月発行予定)

1. 認知行動療法の基本的な考え方をわかりやすく解説!

2. ナースにとっての身近なストレス事例を、認知行動療法で考えると、どんなふうに整理・解決できるかを、ストーリー仕立てで解説!

3. 今、患者さんのなかにも高まる、認知行動療法へのニーズに応用することができます。

【たとえば…】

◎無能な同僚管理職に腹が立って仕方がないカオルコさん

ストレスの元凶は同僚管理職マナブ(師長)。同い年の46歳。シフトも組めない業務能力のなさで、いつもカオルコさんが尻拭いをさせられるが、本人はそれを何とも思っていない。鈍感なマナブによって病棟の看護の質が落ちてしまい、患者さんにも不利益が出ている。そうした不満を、皆がカオルコさんに言いにきて、それを聞くたびに頭にくる。だいたいなぜこんな奴を管理職にしたんだ!と思うが、マナブは病院の上層部には受けがよく、非常にかわいがられている。上の人たちもマナブもバカなんじゃないかと思う。ただでさえ病棟は忙しいし,立場上,患者さんだけでなく部下のケアまでやらなきゃならないからストレスが溜まるというのに,マナブというバカのせいで余計にストレスを背負わされてしまい,そのことで腹が立って仕方なく、家に帰っても怒りがおさまらない。最近は怒りと興奮によってカオルコさん自身が参ってしまい、友人に勧められて認知行動療法の扉を叩いた。

こんな事例をドキドキしながら読んでいくだけで、認知行動療法の基本的な考え方から使い方までが、無理なく理解できるようになっています。

医学書院ナーシングカフェ

【精神科】安保寛明先生の白熱教室

精神科の医療現場で直面する「これって本当に正しいこと?」という疑問をテーマに設定し、参加者のみなさんとファシリテーター・安保先生で「対話」をしながら考えていきます。

「退院したくないと話す患者さんを退院させることは正義なのか?」「患者さんが飲みたくないという薬について、飲まない選択肢を提示することは正義だろうか?」。答えがひとつではない精神看護の現場の話だからこそ、いろんな考え方を通わせながら考える「実践学のまなび」をしてみませんか。

講師 安保寛明 先生 (岩手晴和病院 社会復帰支援科長/看護師・精神保健福祉士)

日時 3月6日(日) 13:30〜17:00

場所 医学書院 2階会議室 文京区本郷1-28-23 TEL03-3817-5700(代表)

定員 40名 (定員になり次第、締め切りとさせていただきます)

参加費 1,500円 (資料代、茶菓子代です。当日受付でお支払いください。)

参加申し込み方法

表題に「安保寛明先生セミナー申し込み」と記していただいたうえで、

(1) お名前

(2) ご所属

(3) 職種

(4) メールアドレス

(5) 参加動機、意気込みなど

以上5点を明記のうえ、下記e-mailアドレス、Fax番号までお送りください。

お申し込みいただいた方には、折り返し受け付け番号を発行いたします(受付番号発行をもって、お申し込み完了となります)。

申し込み・お問い合わせ

医学書院看護出版部

E-mail:seikan@igaku-shoin.co.jp

Fax:03-5804-0485

Tel:03-3817-5772

(お電話でのお申し込みは受け付けておりません。申し込みフォーム、ファックス、E-mailをご利用ください)

講演者の著書

『コンコーダンス 患者の気持ちに寄り添うためのスキル21』

著:安保 寛明/武藤 教志

判型 B5 頁 224 発行 2010年07月 定価 2,730円 (本体2,600円+税5%)

ISBN978-4-260-01078-8

(※セミナーの教科書ではありません)

縦ロールとカルガモ

信田さよ子 (原宿カウンセリングセンター所長) Profile

1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学大学院修士課程修了後、駒木野病院勤務などを経て、現在に至る。臨床心理士。アルコールをはじめとする依存症のカウンセリングにかかわってきた経験から、家族関係について提言を行う。

著書に『アディクション・アプローチ』『DVと虐待』(ともに医学書院)、『母が重くてたまらない』(春秋社)など多数。最新著に『ふりまわされない』(ダイヤモンド社)、『ザ・ママの研究』(よりみちパン!セ、理論社)がある。

[←第3話]

[前回まで]

検査入院の決まった嘉子は、四人部屋を選んだ。斜め前のベッドからは高いびきが、隣のベッドからは衣擦れに混じって、ときどきうめき声が洩れてくる。母娘のように見えるその二人連れに、嘉子の耳は釘付けになる……。

予想的中!

めまぐるしい検査をすべて終え、ホルター心電図計を胸に貼り付けて嘉子は病室に戻った。

もうすぐ昼食だと思うと、楽しみで胸が躍った。嘉子は病院食をまずいと思ったことはない。そう言うと、いつも娘の真衣から「私の入院中、いつもつまみ食いしてたもんね」と何十年も前の話を持ち出されて非難されたものだ。

入口から嘉子のベッドまで歩くあいだ、カーテンの隙間からわずかに隣のベッドが覗ける位置があった。

嘉子は立ち止まらないようにして、通りすがりにほんの一秒だけ見た光景を目に焼き付けた。ベッドには、ショートカットらしき若い女性がエビのように体を曲げて横たわっていた。そのわきの椅子に座った白髪交じりの母親は、おおいかぶさるようにして娘の背中をさすっていた。

二人の関係性、年齢、母親の行動、その服装や雰囲気は、先ほどカーテン越しに衣擦れの音を聞きながら思い描いたものとそれほどかけ離れてはいなかった。嘉子はそのことに深く満足し、心の中で「やった!」と叫んだ。

嘉子は横になって目を閉じ、ふたたび隣のベッドに聞き耳を立てた。サッサッと先ほどと同じ音が同じペースで続いているが、うめき声はほとんどしない。おそらく嘉子が検査のために採血や心電図などと飛び回っているあいだも、母親は娘の傍らで、同じ姿勢で娘の体をさすり続けていたのだろう。

カーテン越しに、すぐ隣で延々と続くその音を聞きながら、おそらく嘉子より若いと思われる母親の献身的な看病ぶりに感服したが、いっぽうで少しずつおそろしくなった。

その力はどこから出てくるのだろう。

何を考えながら娘の体をさすっているのだろう。

仕事のことはすっかり頭から離れていたのに、なぜか不意にカウンセリングで出会う多くの母親たちのことを思った。

もちろん娘の病からの快癒を願っての行為に違いないだろうが、過度の行為、およそ人間技とは思えない行為にはどこか不気味さがつきまとうのかもしれない。嘉子はその音を聞きながら、いつのまにか眠ってしまった。

マニュアルギャル

昼食後の担当看護師による自己紹介を兼ねた検温や血圧測定は、嘉子をほっと安心させた。ていねいな言葉づかいと余計な会話を省いた手際のよさは、それ以降もしばしば嘉子を感心させることになった。

夕方になると、病室には研修医たちが入れ替わり立ち代わり挨拶がわりの問診に訪れた。そのおかげで、この部屋には嘉子の隣とななめ前のベッドの三人が入院していることがわかった。ななめ前のいびきの主は中年女性らしく、「いったん退院してみませんか」と勧められており、隣のベッドの女性はもう三日くらい高熱が下がらないことをカーテン越しに聞くことができた。

聞き耳を立てながら、嘉子は研修医たちの言葉づかいに驚いた。看護師の対応を事前に経験していたので、余計に気になったのかもしれない。まるでファーストフードの店員のように、全員が同じ言葉づかいで話し、語尾を上げる発音も全員似ていた。

嘉子のベッドにやってきたひとりの女性研修医は、縦ロールの髪型にギャル風メイクで「心臓、苦しくないですか〜」と質問した。「はい」と笑顔で答えながらも内心ではむっとした。いかにも教科書どおりのマニュアル化された発語からは、なんの情感も伝わってこなかった。研修医の彼女も緊張しているのだろうが、医学部教育でもっとロールプレイを取り入れてみたらどうか、などと真剣に考えた。

研修医たちの力点は、診断の精度と治療技術などに置かれており、そのぶん患者に対する対応は二次的に位置づけられているのかもしれない。大学の医学部教育がどのようになされているのかが、逆算するように見える気がした。

夕食の直前に主治医がやってきた。

外来受診時には気づかなかったが、ベッドで座っている嘉子と立っている主治医の目線の位置はそれほど変わらないほど、彼の身長は低かった。

有名タレントと名前が同じ主治医だが、嘉子はそのことをどうしても話題にできなかった。おそらくこれまで多くの人から指摘されてきたに違いないし、そのつど苦笑しながら「いやあ、同じなのは名前だけなんで……」と返してきたことが容易に想像できたからだ。

年齢は四十歳くらいだろうか、薄毛気味の主治医は、自分の母も狭心症だと言った。クライエントは別だが、嘉子は職業柄、安易に自己開示する人には警戒心が働く。無防備な自信家か、それとも計算されつくした態度に違いない、と。

そんな嘉子には気づかず、彼はカテーテル検査の簡単な手順の説明をして、何か心配なことがあったら聞いてください、と笑顔で伝えた。その顔はまるでのび太が眼鏡を外したような童顔だった。自分の母と同じなので、率直に親近感を抱いただけに違いない。嘉子は、一瞬だけ妙に警戒してしまった自分のことをやれやれと思った。

主治医はスリッパをパタパタと鳴らし、まるでカルガモが池に戻るような足取りで去って行った。

消えた二人

夕食を運ぶカートの音が遠くの廊下からガラガラと聞こえる。テレビを見ながら嘉子は空腹を覚えた。

そのとき、急に二人の看護師が小走りに部屋にはいってきた。隣の母と娘に何か小声で話しかけているようだ。カーテン越しに内容を聞くためにテレビのイヤホンを外そうと思ったとたん、隣の若い女性のベッドは看護師さんに運ばれて部屋を出て行った。母親は小走りにベッドの後を付いていった。

急いで私はベッドを降りて、カーテンが開け放たれた隣を見に行った。ベッドのないガランとした空間と、残された多くの荷物だけがそこにあった。

――いったい何が起きたのだろう。病状が急変したのだろうか。

一般内科のその病棟では、病名を知るすべもない。唸るだけの娘と、ひたすら娘の背中をさすり続けた母親はいったいどこの病棟に移ったのだろう。

カーテン越しにわずか一秒しか姿を見ることはできなかったが、入院してからまだ八時間もたたない間に去って行った二人のことを思って、嘉子は夕焼けがわずかに残る窓の外を眺めた。

「木川さ〜ん、夕食です」

待ちに待った声とともに、カーテンが開いて夕食のトレイがテーブルに置かれた。いい匂いがした。嘉子は箸を手に取って食べはじめた。

(第4回了)

[→第5回]

「夜勤の見直し」で時間を生み出せ

前回、師長が現場の仕事ばかりで管理をやらないでいると、現場の根本的な問題は何も解決しませんよ?というお話をしました。スタッフの仕事と管理者の仕事は違う。師長はマネジメントをしなきゃいけないんだ、ということです。

しかし、この話は建前としては正しいのですが、現実にはすべての施設にそのままあてはめることはできません。

野菜売り場と施設規模

同じ看護師、同じ師長という役職でも、現場の状況が違えば、その仕事は違います。たとえば同じ野菜を売る仕事でも、町の八百屋さんと、大型スーパーマーケットの野菜売り場では、求められるものが異なります。

もちろん、野菜のことをよく知っていて、お客様によい野菜を買っていただく、という目的は同じ。でも、八百屋さんのような小売商では、野菜を売るのと同じ人が、仕入れにもかかわらなければいけません。市場から「これだ!」という野菜を買い付けるのも大事なら、お客様との会話のなかで「旬の野菜の料理方法」なんかも話題にすることで、お客様に「これも買っちゃおうかな?」と思わせるのも仕事です。

また、八百屋さんでは野菜だけでなく、果物や、生活雑貨を置いてあることがあります。最近では、魚屋さんが魚を三枚におろしてくれるように、ちょっとした下ごしらえまでする八百屋さんもあるようです。

一方、大型スーパーの野菜売り場はそうではありません。もちろん、お料理方法の説明などもできたほうがいいですが、そもそもお客さんは、店員にそれほど話しかけないかもしれません。お客さんが店員に求めること(ニーズ)が違うわけです。

八百屋さんでは現場の仕事と管理の仕事にあまり境界線がなく、マルチな仕事が求められるのに対し、大型スーパーマーケットでは、現場の仕事と管理の仕事の間にある程度明確な線引きがあり、分業体制をつくりやすいということがいえるでしょう。

施設規模200人が境界線

病院でもこれと似た状況があります。つまり、施設規模によって、師長の役割に違いが見られるのです。有床診療所や小規模病院では、人員的な余裕がないこともあり、師長という肩書きでも、患者への直接的なケアや、ときには大病院なら明らかに薬剤部の仕事と思われる業務までこなしているケースが見られます。一方、地域中核病院など、ある程度以上の大きさの組織では、師長は管理(マネジメント)業を中心に業務展開できるのです。

私自身もまだまだ数少ない経験ではありますが、全国のいろいろな病院を拝見したなかでもった印象としては、200床くらいが、師長がマネジメントに専念できるか否かの分かれ目ではないかと思います。

ちなみに、わが国の医療施設に占める200床未満の施設の割合は約8割といわれています。管理業務に専念できるかどうかの境界線である200床前後の病院で、多くの師長が管理を行っていると思われます。

ポイントは夜勤人員のカウント

200床クラスの病院になると、それぞれの部署に師長がおり、そうした師長とは一線を画して看護部長、総看護師長といったトップマネジメントが配置されているのが普通です。つまり、第2回で示したような、トップマネジメント、中間管理者(師長)、スタッフという組織的な役割分担のベースはある。でも、だからといって師長がマネジメントに専念できる環境にあるかというと、必ずしもそうではありません。

原因の1つは、夜勤に対する施設基準の縛りです。診療報酬では、入院基本料の算定要件として夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であることが求められています。月平均夜勤時間数は「月または4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員ののべ夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で割った数です。

このとき、人員不足の病院では、「分母」を増やすことで、「72時間以下」をクリアしようとします。しかし、子育て中であるなど、夜勤を頼みにくいスタッフが多いと、「分母」稼ぎのために師長が夜勤に入ることになりがちです。その結果、日勤帯に不在がちとなり、師長本来のマネジメント業務に集中できなくなってしまう、ということが起きてしまいます。

夜勤の見直しでマネジメントのための時間をつくる

「分母」稼ぎの夜勤から解放されることは、本来の師長業務であるマネジメントに専念するための第一歩といえます。しかし、「夜勤はできません」という人に夜勤をお願いするのは、師長としては心苦しいものがあるでしょう。そうした交渉をするより、自分がやってしまったほうが楽、という発想になるのもいたしかたないところです。しかし、師長がマネジメントに専念できる環境をつくることは、長い目でみればスタッフ全員にとって働きやすい環境づくりにつながるのですから、理解を求めていく価値は十分にあります。

では、具体的にはどうすればいいでしょうか。もう一度算定基準を見直してみると、「分母」である「夜勤時間帯に従事した実人員数」に入るためには、月あたりの夜勤時間が16時間以上なければいけない、とあります。三交代制の夜勤や、遅出、準夜などでは、月に数回夜勤に入らなければ基準に達することはできませんが、二交代制の場合、実は月に1度の夜勤で基準に達することができるのです(※)。

「夜勤人員」というと、「一律に月3回」などと決め付けてしまうのは「悪しき平等」の発想です。夜勤を拒否している人でも案外、「土曜日に1回夜勤するだけなら」と引き受けてくれるケースもあります。また、子育て中のナースを一律に夜勤から外している病棟もあるようですが、こちらも月1回の夜勤であれば、家庭状況によっては交渉可能ではないでしょうか。スタッフ一人ひとりの勤務可能な時間帯をもう一度チェックし、交渉してみることをお勧めします。「月1回夜勤」のスタッフを1人でも2人でも確保することができれば、「師長がマネジメントに専念できる環境」に一歩近づくことができるでしょう。

ただしこのとき、「看護師なら夜勤するのが当たり前でしょう?」というオーラを出しては絶対にいけません。師長の仕事はあくまでも働きやすい環境づくりです。無理に、威圧的に交渉するのは本末転倒です。あくまで「オタガイサマ」精神でお願いする姿勢が大切です。

もうひとつの考え方は、そもそもの人員配置をもう一度見直し、看護部に交渉してみることです。「必要人員の計算は看護部長にお任せ」「自分の病棟に人員がどれくらい不足しているのか、具体的に計算したことがない」という師長が少なくありませんが、それでは人員増を求めるときも「人が足りないので増やしてください!」としか言えません。「常勤換算で2.6人不足しているので、3人ほしい」と、具体的な数値で要求できないと、なかなか人員増は望めません。

※夜勤が18時から9時、日勤が8時半から18時の場合、日勤の8時半から9時の30分は、夜勤時間としてカウントされるため、月1回の夜勤でも、算定時間としては16時間以上にカウントされます。

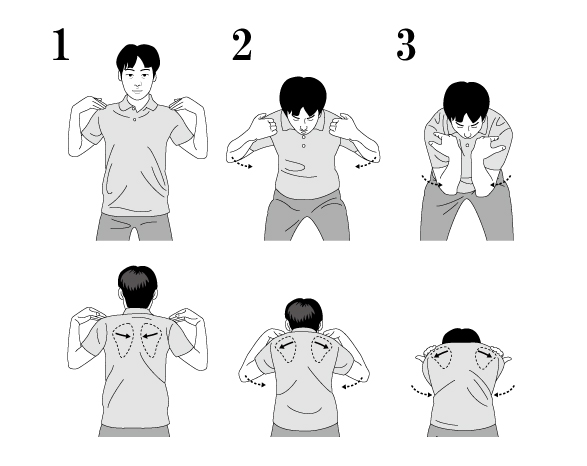

第5回 上半身の連動性を高める(1)

第2-4回では、ご自身の背中と腕の連動性のレベルを確認していただきました。なぜ、手首から先を動かさずに肘を動かすことが、背中と腕との連動性チェックになるかというと、この動きの成否は、背中、特に肩甲骨まわりの筋肉が自由に動かせるかにかかっているからです。

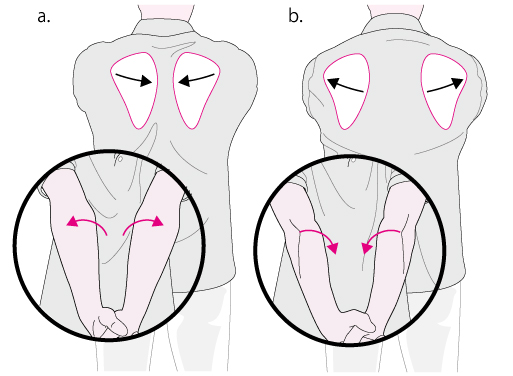

Fig1をみてください。肘の向きは、実は背中の、肩甲骨の閉じ開きと大きく連動しています。

つまり、STEP1-3の動きがうまくできなかった方は、肘を動かす際に肩から先の腕に頼ってしまうあまり、背中の動きが消えてしまっていたと考えられます。こうした状態が長く続くと、健康に日常生活を送っている人でも、廃用症候群といってもいいような、かたい身体に陥ってしまう危険性があります。

Fig1 肩甲骨と肘との連動

肩甲骨を背中の中心に寄せていくと肘は下を向きます(a)。逆に、肩甲骨を開いていくと、肘は横を向きます。(イラスト 三上修 看護学雑誌72巻2号より)

上半身の連動性を高める

背中と腕との連動性を高めるには、日常生活のなかで全身の連動性を意識することがいちばん大切です。そのうえで、連動性を高めることに焦点をおいたエクササイズを行うとよいでしょう。今回は、肩甲骨を開くエクササイズをご紹介します。

肩甲骨を開くエクササイズ

1 背筋を伸ばし、両肩のつけねを、指で触れる

2-3 そのまま、両肘を身体の前でつけるように前にもってくる。肩甲骨が大きく左右に開く。再び1に戻り、繰り返す。(イラスト 三上修)

写真でも動画でも、私は肘をつけるにともなって前かがみになり、しゃがみ気味になっています。背中の筋肉を動すと全身に影響が及ぶため、自然とこのような動きとなりますが、無理に全身の動きまで真似していただく必要はありません。1,2の動作を繰り返すうちに、自分のなかに生じてくる自然な働きを感じるように心がけてみるとよいと思います。

レシピNo.002 ふわふわオムライス

対応

摂食障害、食欲不振、味覚障害など。お腹の調子が良くないと思われる方、トマト味を好む方にお勧め。

レシピの背景

このレシピは、54歳の白血病女性のAさん、甲状腺癌で食道切除、胃管再建術を行った76歳女性のBさんに提供したレシピです。Aさんは口腔乾燥、味覚障害、低栄養、食欲不振、下痢がありました。Bさんは、食欲不振、嘔気、嘔吐、うつ症状がみられた方です。

当院の病院メニューにはオムライスがあり、多くの患者さんにとても喜んでもらっています。しかし、治療上、軟飯や粥食となっている患者さんには他のおかずが用意されることが多く、このレシピは、そうした方にもオムライスを楽しんでもらうためにくふうしたものです。

調理のポイント

生クリームとバターを使用し、エネルギー量をアップしながらも食べやすいようくふうしました。口当たりは良好で、ふわふわのたまごが体に優しく、見た目にもおいしそうで食欲がわきます。

レシピ

一人当たりエネルギー 264kcal、たんぱく質12.0g、塩分1.3g

<材料>

・おかゆ 300g

・卵 1個半

・鶏肉 90g (包丁でよくたたいて、ミンチ状にする。普通のミンチだと脂の筋が口に残るので、口あたりをよくするため)

・玉葱 60g

・バター 10g

・人参 30g

・生クリーム 30g

・片栗粉 3g(小さじ1杯)

・塩・こしょう 適宜

・トマトケチャップ 30g

・コンソメ 適宜

<作り方>

(1)ごはんに水を加えてご飯が柔らかくなるまで煮る。このときお粥を使えば、時間短縮になる。

(2)たまねぎ、人参はみじん切りにする。

(3)フライパンにバターを熱し、たまねぎ・人参・ミンチを炒め、しお・こしょう・ケチャップで味をつける。(1)に加えて煮込む。

(4)卵に水溶き片栗粉と生クリームを加えて、よく混ぜフライパンにバターを熱し弱火で焼き、(3)を包み仕上げる。上にケチャップをかけて完成。

One point!

卵をもっと柔らかく仕上げたいなら、沸騰したお湯に塩を一つまみ入れ、そのなかに(4)の卵液を流しいれる。浮いてきた卵をすくってお粥の上に盛れば、できあがる。

患者さんの反応

「お粥は食べやすくていいけど、いつもだと飽きてしまう」「たまには、違うものも食べたい」そういう、患者様の声に応えたくて思いついたメニューです。

お粥でもみんなと同じ味付きのご飯がたべられるのは、患者様にとってうれしいことのようで、とても好評のメニューでした。味つきのお粥ではその他、炊き込み風お粥、ラーメン雑炊も好評でした。

感想は下記コメント欄、ツイッター@igskankan2010(ハッシュタグ#ganrecip)までどうぞ!

愛情欲求から自由になる(2)

愛情欲求を飼いならす

愛情欲求について、もう一度ミクロな視点に戻ってみると、そこには大きな個人差があります。愛情欲求が強い人もいれば弱い人もいる。境界例の人など、そういうものが非常に強く出てしまい、人間関係や仕事で苦しんでいる人もいます。かなりの個人差があることと、その間には明確な境界線がなく、グラデーションを描いている、ということに注意する必要があります。

世の中を見渡すと、自分の中に広い意味での人格障害的な側面を抱えている人って、少な目にみても10人に2人、多めに見れば10人に4人くらいはいると感じます。内面に強烈なさびしさとかむなしさ、あるいは熱狂と落胆の間で激しく揺さぶられるような衝動を、強靭な自制心でコントロールしている人は、そう珍しい存在ではありません。

人格障害的な素養をもっていても、そうやって自制できる人は、他人や、パートナーに迷惑をかけません。ただ、日常的に自分にロックをかけているわけですから、どうしてもストレスはかかります。このことを自覚しているかどうかというのは、けっこう重要なポイントです。

解離に注意

若い頃、苦悩を繰り返し、感情や気分のアップダウンで苦しんでいたけれど、いろんな経験を経て、いまは落ち着いている。そういう人の中には、過去の自分から解離することで今の状態を保っている人がいます。苦しんでいた頃の記憶を消していたり、記憶はあってもどこか他人事で、当時の感情と今が結びつかないような状態です。

注意してほしいのは、こういう場合、そのときの強い愛情欲求がもたらした枯渇感みたいなものは、忘れたつもりであってもどこかに染み付いているということです。それが何かの拍子に顔を出してしまうことがある。

過去を振り返ってみて、たとえば恋愛体験のなかで、自分を制御することが難しくて傷ついた経験があったとします。そういう人は、折に触れて、そのときの体験や自分の感情に冷静に目を向けることを勧めます。

その際には決して自分のことを卑下したり、異常なんじゃないかと思う必要はありません。多かれ少なかれ、人間は心の中に地獄を飼っているわけですから、大切なことはそれをより細かく、敏感に観察することです。そうすれば、そういう衝動をよりうまく飼いならすことができる可能性が高まるんです。

心は隠すもの

心のいちばん基本的な機能って実は「隠す」ことなんです。ちょっとしたことですごく傷ついたり、エゴイスティックになったり、自分のことが大嫌いになったりする。そういうふり幅の広い感情を隠している頑強な壁、それが心だと私は考えています。

たとえば、「狂気」とは、壁を失った状態ともいえるでしょう。もちろん、中身も含めて心なんですが、殻がきちんと機能しているかどうかが、心のありようを決めてしまうわけです。原子炉にたとえると、わかりやすいかもしれません。原子炉は核融合でエネルギーを生み出すわけですが、大事なのは中のエネルギーが外にもれないようにしっかりと守ることと、ゆっくりと、コントロールされた形で核融合を起こすことです。

心も同じで、その本質には、感情の激しい動きがある。けれど、大事なのは殻の働きなんです。結構うまいこと言ったかも知れないですね(笑)。

いつも元気です

いつも元気です