第8回 全身の連動性を高める

今回は、第5回、6回、7回で行ってきたエクササイズをミックスして、上半身と下半身との連動性を高めるエクササイズにチャレンジしてみましょう。

全身の連動性を高めるエクササイズ

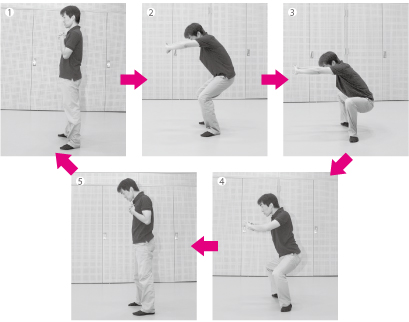

1. 肩幅に両足を開き、胸の前で両手を組みます。

2. そのまま、腕を返しながら前に出しつつ、両膝を曲げていきます

3. 腕を前方に伸ばす動きが下半身に連動して、膝が自然と曲がることを意識してください。

4. また、つま先はこの動きに連動して、外側に開きます。

5. 腕を戻しながら、膝を伸ばしていきます。

6. 元の姿勢に戻ります。

1-6を繰り返します。

第6回の「上半身の連動性を高めるエクササイズ」に似た動きですが、下半身の動きが加わっているのが違いです。

上半身の動きと下半身の動きとが連動していることを感じましょう。

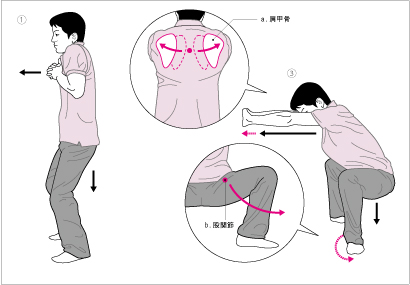

腕を引き寄せたときには肩甲骨は背中の中心に寄せられ、股関節は内旋しています。

腕を伸ばしてしゃがんでいくに従って、肩甲骨は外側に開き、股関節は外旋していきます。

肩甲骨と股関節、この両者が連動して動くようになってくると、上半身と下半身の連動性が高まってくると考えられます。

腕を伸ばすにしたがって、肩甲骨が広がり、股関節が外側に開いていく感覚をつかみましょう イラスト 三上修(看護学雑誌73巻2号より)

腕を伸ばすにしたがって、肩甲骨が広がり、股関節が外側に開いていく感覚をつかみましょう イラスト 三上修(看護学雑誌73巻2号より)

1セット10回程度もやると、少し汗ばんでくると思います。あまり大きな運動には見えませんが、全身をくまなく使うことで、普段使わない筋肉、関節が刺激されます。特に足の筋肉については、太ももの前面やふくらはぎの筋肉が満遍なく使われていることを感じられると思います。

足を踏ん張らない

普通,こういった動きでは足を踏みしめて身体を上下させますが,それでは膝や腰に負担が集中しやすくなります。足を踏みしめないことによって,腰を落とすときにはつま先が外へ,立ち上がるときにはつま先が内へと、自然と動くようになります。

つま先が外を向いたり内をむいたりするのは、股関節の回内、回外に対応しています。つまり、足元を踏みしめないことによって、股関節の自由な動きを妨げない効果がある、ということです。このように、肩、背中、腰、股関節、そして足元と、全身が連動した結果、腕が伸びたり縮んだりすることができると、動きの質は大きく変わります。

いわば、通常の腕の力に頼りがちな動きが「ワンマンプレー」だとすれば、全身が少しずつ協調した動きは、「チームプレー」です。その結果、身体の各所にかかる負担も軽減されるでしょう。動くことそのものが,肩こりや腰痛の予防にもつながっていきます。ただし、目的は全身をくまなく動かすことであり、腰痛予防はその副産物に過ぎない、ということには注意してください。

コメントする