かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第3回 リハビリ前奏曲

2021.8.11 update.

人やヒトの社会や行動の本質を科学的に探る、霊長類学、人間行動進化学に強い興味を持つ研究者。アフリカ中央部(カメルーン、コンゴ共和国)を中心に、鹿児島県屋久島、インドネシアの熱帯林で調査・研究を行ってきたフィールド・ワーカー。

2002年4月に脳塞栓症に陥り、以来、右の半身まひと失語となる。自由に森には行けなくなるが、代わりに人やヒトの多様性に興味を持ち研究を続ける。生涯学習施設の講演や緊急災害情報などの放送はどうあれば「聴覚失認」のある高次脳機能障害者、聴覚情報処理障害者が理解できるか、視聴覚実験によって検証している。

文化的、遺伝的多様性を持つ人で作る社会のあり方を研究していきたいと考えている。

「あなたの名前は?」

「わたしは誰?」

「子どもたちの名前は?」

これは面会に訪れた妻が、わたしに聞いた最初の質問です。一瞬、奇妙な質問だと感じましたが、素直に答えました。わたしはきっと、しっかりした意識があるのかどうかを疑わせるほど、ぼんやりとした表情をしていたのだと思います。

わたしが「ミタニ マサズミ」「サキコ」……と、詰まりながらもゆっくりと、それでも順番通りに答えていくと、答え終わったときに、妻は心底ほっとした表情を浮かべました。医師からは「答えられないかもしれない」とでも告げられていたのでしょうか。

―意識はしっかりしている―

―心配することはない―

―死なないよ―

■動かない手を抱いて眠る

ベッドに横たわって何日か経ったころでした。突然ぴくりと右手の人差し指が動いた! 気がしました。しかし、動かそうと意識すると動きません。わたしの錯覚でしょうか。

生まれてこの方、指は自由に動くものだと思い込んでいた。それで「動いた」という錯覚をおこした、ということかもしれません。でも、もう指は動きませんでした。

その日はそのまま、動かなくなった右手を抱いて眠りました。もう動かないのかもしれない。そう思うと、血液が通い、体温もある右手をいとおしく感じました。長く付き合ってきた友との分かれが否応なしに迫ってくる。そんな切なさです。

次の日だったでしょうか。また人差し指がぴくりと動いたのです。反射的に動いただけだったのかもしれません。でも、今日は確かに動いた。動くところをこの目で見た。意識すると動かないことは同じでしたが、仮にも動いた。これはぜひとも、動いたと妻に伝えなければいけない。伝えれば、わが事として喜んでくれるに違いない。そのあせる気持ちが時間の流れを遅くします。面会時間を、今か今かと待ち焦がれます。

■病棟の喧噪のなかで

伝えるのは看護師や看護助手でもよかったのかもしれません。その民間の病院では、看護師や看護助手が頻繁に、大勢の患者がいる病室を出入りしていました。ですが、看護師や看護助手には、気軽に話しかけられる雰囲気はありませんでした。

看護師は点滴の針を刺し、薬液を交換し、痰を吸引して廻ります。看護助手はいっぱいになった尿瓶を代え、窓を開け、配膳をしています。見ているだけで大変そうです。少しイライラしているようすも窺えます。それにわたしは、まともに話せません。そんなとき、やっと妻が顔を出してくれました。

―右手の指が動いたよ―

そう伝えたかった。それだけのことです。きっと喜んでくれるに違いない。それがうまく伝わりません。言葉にならないのです。妻はきょとんとしています。

やがて早い時間の夕食が始まりました。わたしにはお粥が出ます。それまで利き腕に使っていた右手はまひしています。わたしは起き上がり、妻が食べさせてくれました。食べさせてもらう気恥ずかしさは感じませんでした。

ゆっくりとした食事です。その一匙一匙に、いつしか伝えるべき大切なこと―わたしと妻にとっては本当に大切なこと―待ち焦がれていた「指が動いた」というひと言を伝えることを、その日はきれいさっぱり忘れてしまったのでした。

その翌日は、一瞬、動いたかもしれません。あるいは動かなかったのかもしれません。今となっては思い出せません。しかし、それから数日の内に、「動け!」と念じれば、ぴくりと動くようになりました。まるで念力です。ただし自由自在に動くのではありません。それは「ぴくりと動く」というのがぴったりの、たわいのない単純な動きでした。

次に妻が訪れたとき、わたしは自慢げに「念力」を披露しました。すると妻は泣き出しました。今度はわたしがきょとんとする番でした。

■妻の思いと苦悩

わたしは薬の副作用で現実と夢の境がなくなっていたのですから、当時、妻の身に何が起こっていたかよく知りませんでした。そんなときは、直接、聞いてみるしかありません。すると妻は、わたしが入院してから彼女が考えたこと、おこなったこと、行った場所を、びっくりするくらいよく憶えていたのです。

わたしが急性期に入院したその病院の医師からは、死んでしまうか、生き残るのか、たとえ生き残ったとしても再発を繰り返すのかが問題で、その見極めはこの一週間ほどで付くだろうと言われていたそうです。そして「あなたの名前は?」「わたしは誰?」という質問に答えられなかったり、満足に喋れなかったりしたら、それまでやっていた仕事はあきらめて、実家に戻らなくてはいけない。妻はそう考えていました。わたしが寝たきりになることを覚悟していたのかもしれません。

幸い「あなたの名前は?」「わたしは誰?」という質問には正確に答えることができました。だから妻はほっとしたのです。そしてわたしは嬉しそうに「念力」を見せていました。このふるまいを見て、わたしの人格は保たれていると確信できました。だから妻は泣いたのです。

妻の名誉のために書いておきます。妻は誰彼なく、人前で泣いていたわけではありません。わたしが病気になったと聞いたとき、近所の人は驚き、そして、それまで以上に親切に接してくれました。子どもたちも預かってくれました。しかし、悔しかったことや心配なことはその人たちには決して言えません。言うべきではありません。妻は気丈にふるまって見せました。悔しいこと、心配なことを喋り始めれば、親切なだけ、妻の言葉が負担になりそうだったからです。

ただ、妻が悔しかったのは、わたしの仕事など放っておいて、わたしを無理やりにでも病院に連れて行かなかったことでした。早く連れて行っていれば、その後の状況は変わったかもしれない。そんな思いに取り付かれていました。そして何より心配なことは、わたしの死そのものでした。

■失語症の会、そして当事者との出会い

数日経ったある日、市の広報に失語症の会のことが載っていました。電話番号が目に飛び込んできたので、さっそくその番号に掛けると、女性が妻の思いを聞いてくれました。それまでは気を張って生活していたのです。それが当事者や当事者の家族の思いを聞いてくれる場があった。妻は涙が止まらなかったそうです。それが兵庫県三田(さんだ)市にある、当時は失語症者の小規模作業所と呼ばれていた「トークゆうゆう」との出会いでした。

「トークゆうゆう」という名前は「ゆっくりと、落ち着いて喋ろう」という意味だと思います。「悠悠(ゆうゆう)」からとったのでしょう。小規模作業所とはいうものの、実体は「失語症者のクラブ活動」といった雰囲気でした。失語症者の友の会事務所そのものです。だから妻のように飛び込みで訊ねてくる人でも、「ゆっくりと、落ち着いて」話を聞く余裕がありました。妻にとってはそれが幸いでした。

似たような作業所はあまり存在していません。兵庫県下でも数は限られていると思います。妻は、その作業所で失語症者の集まりがあるから参加しないかと誘われたので、行ってみることにしました。偶然ですが、作業所は家のすぐ近くでした。そこで田中昌明さんと田中加代子さんのご夫妻に初めてお会いしました。

昌明さんはアルジェリアに長期赴任していて、現地で脳塞栓症になったそうです。完全ではないものの、聞き取りはそこそこできます。しかし、話す事ができません。ひらがなやカタカナ、つまり表音文字を読み取ることは苦手です。ローマ字も同じです。だからコンピュータは使えません。脳塞栓症になったときは35歳でした。息子さんは小学校低学年、娘さんはまだ1歳でした。三谷家と似ています。だから娘は父親の話す姿を知りません。笑ってそう話すご夫妻に、妻は甘えました。

当事者でなければわからないという言葉は事実です。妻は、そこでやっと、ひとりで抱え込んできた思いの丈をぶちまけることができたと言います。

***

脳の神経細胞は再生できないのだと、長い間、考えられていました。今でも死滅した神経細胞が生き返らないのは事実です。しかし、細胞と細胞の繋がりを組み替えたり、別の場所で再生した細胞が移動したりして(ひょこひょことミジンコのように動くのでしょうか、それともアメーバのようにゆっくりと動くのでしょうか)、死滅した細胞の働きを代行することが可能なのだと分かってきました。

わたしの指が動き始めたのも、死滅した細胞に代わって別の細胞が「指を動かす」という機能を引き継いだのだと思います。でも、その「新任」の神経細胞は、まだ動かし方に十分習熟していないので、最初はぎごちない動きしかできなかったのでしょう。

■わたしは忘れることを自覚している

わたしと妻にとって大切なはずの「指が動いた」というひと言を伝えようと待っていたのに、お粥を食べさせてもらっているうちに、その大事なことを忘れてしまった。これはいったい、どういうことなのでしょう。それは恐らく、現在のわたしにもある、短期記憶が憶えられない、しかし記憶そのものは脳から消えているわけではない、ということと同じ現象だと思います。

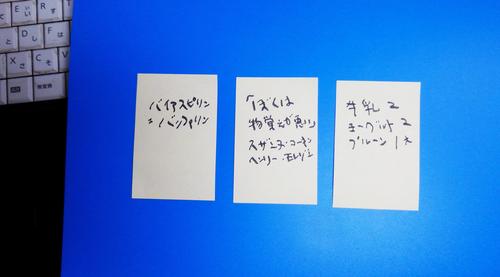

今でもそうなのですが、わたしは大切なことであっても忘れてしまいます。「うっかりしていて」というレベルではありません。忘れてしまうことが、あらかじめ分かっているのです。ですから約束したことはその場で済ませます。その場で済まないことだったら、付箋に書いて貼っておくという対応方針をとっています。こうすれば、人に迷惑をかけないですみます。少なくとも、ずっと減らせます。

忘れるので大事なことは付箋に書き付けておくというのは、小川洋子さんの『博士の愛した数式』の博士と同じです。ただ博士とわたしが違うところは、博士は次に付箋を見たときには、なぜその書き付けをしたのかきれいさっぱり忘れていますが、わたしは、そうだったと思い出すところです。博士の健忘はスザンヌ・コーキンさんの診た患者H・Mさん(ヘンリー・モレゾンさん)と同じです。H・Mさんの健忘の科学的な解釈は、コーキンさんの『ぼくは物覚えが悪い』に詳しく載っています。

説明ついでに書いておくと、わたしの場合、大事なことが思い出せないと気持ちが悪くてしかたがないのです。何が大事なことだったかという自覚はあります。それでよけいに気持ちが悪いのです。

わたしがどれくらい憶えているのか、あるいは忘れっぽいのかという検査のために、憶えたことを無理やり引き出そうとすると極端に疲れます。へとへとになります。見るも無残なありさまです。ですから、日常では無理やり思い出そうとしなくてもいいように、せっせと付箋に書いて張っておくのです。

実際の付箋メモはこんな感じです

(三谷雅純 「ことばを失う」の人類学 わたしをフィールド・ワークする 第3回おわり)