かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

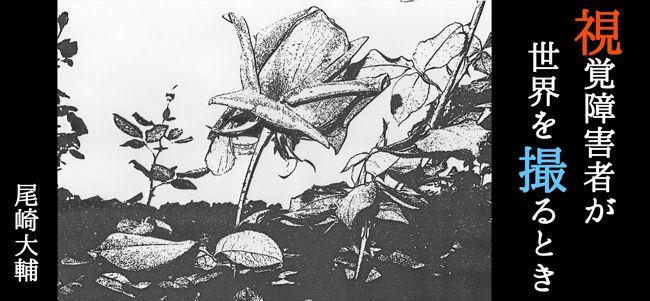

〈第2回〉この世で最も美しいものは何ですか?

2015.2.23 update.

前回は、私が現在取り組んでいる「視覚障害者と一緒に楽しむ写真教室」という活動について簡単にご紹介させていただきました。連載第2回では、私がなぜ視覚障害のある方々と関わるようになったのかについてお話したいと思います。

★ロンドンで出会った、知らない世界

私は約8年前に大学を卒業した後、写真を勉強するためイギリスのロンドンに約1年間留学していました。

そこでは、空き家に不法侵入して住み続けるスクワッター(無断居住者)たちや女性刑務所の看守など、さまざまな方と知り合う機会に恵まれました。その看守に聞いた中で、記憶に残っている話を1つ。彼女の勤務している刑務所には終身刑の受刑者もおり、毎晩その牢屋付近を見回るとき、必ずナイフを持って行くと言います。「護身のためですか」と聞くと、終身刑の受刑者は、かなりの頻度でシーツなどを使って自殺を図るため、そのシーツを切るために持参しているのだとのこと。私はとても重苦しい気持ちになったことを覚えています。

このように、自分の知らない世界がたくさんあることを認識させられてばかりのロンドンでした。その中でも私が最終的に一番興味を持ち、ロンドン滞在中に集中して撮影しようと思ったのは、「アミキ ダンスシアターカンパニー」という、健常者と障害者によって構成されるダンスカンパニーの姿でした。そこにはさまざまな障害を持つ方が参加しており、私はそこで初めて視覚障害のある方と関わることになりました。

★見えない人に「美」を問うのは残酷?

アミキ ダンスシアターカンパニーで出会った障害者たちの練習風景をメインに撮影を始めた私の脳裏には、ある現代美術作品が浮かんでいました。それは、ソフィ・カルというフランスの写真家・アーティストの手によって生まれた「盲目(原題:Blind)」という作品でした。その作品は、ソフィ・カルが先天性の全盲の方々に「この世で最も美しいものは何ですか? 美とは何ですか?」と尋ね、その質問に対して全盲の方が答えたものを撮影するというものです。

ソフィ・カルも、最初は「先天盲の方にこの質問は残酷だ」と思い、1年ほど躊躇していました。ただ、ある日、カフェで出会った先天盲の男性に思い切ってこの質問をしたところ、彼は自然に「広がる海」と答えてくれたのです。その時ソフィ・カルは、先天盲の方に対して気構えるのではなく、自然体でいいのだと感じ、多くの方に質問し、その答えを写真に撮っていきました。それが「盲目」という作品です。

私の写真教室に関しても、たまに「視覚障害者に写真を撮影してもらうのは残酷ではないのですか」と質問されます。しかしそのような質問を受けた時、私は、ソフィ・カルの話を思い出します。そして、私たち晴眼者の思い込みで気構える必要はなく、視覚障害のある方自身が興味を持っているならば、何でも挑戦してもらえばよいのではないかという姿勢で活動を行っています。現在まで、視覚障害者当事者から「残酷ではないのですか」と聞かれたことは一度もありません。

★「私にとって最も美しいものは人間」

ロンドンでは、いつも練習後に駅まで一緒に帰る視覚障害者の女性がいました。彼女が先天盲だったかは分かりませんが、ソフィ・カルの「盲目」について考える中で、私は、「彼女にとって、最も美しいものは何だろう」と疑問を持つようになりました。そしてさらには、「その美しいものを彼女自身が撮影したらどのような写真になるのだろう」と考えるようになりました。

そしてある日、勇気を持って彼女に「あなたにとって最も美しいものは何ですか?」と尋ねたところ、彼女は「人間」と答えたのです。「私も1人の人間だ」ということで、私は彼女に自分のコンパクトカメラを渡し、写真を撮ってもらいました。これが、私が視覚障害のある方に写真を撮影してもらった最初の機会でした。

写真1 いつも駅まで一緒に帰っていた全盲の女性。

写真2 8年前、全盲の女性に撮ってもらった私の写真。

彼女に撮影してもらったこの写真や、アミキ ダンスシアターカンパニーの他の方たちを撮影した写真は、2007年、『写真は私たちの記憶を記録できるのですか?』という写真集として世の中に出すことができました(1)。この写真集のタイトルになった「写真は私たちの記憶を記録できるのですか?」という質問も、彼女から私に対してされたものです。その当時は曖昧な答えしかできなかったのですが、連載第1回に書いたように、今ならその答えに「Yes」と言うことができます。

★視覚障害をもつ留学生との交流が写真教室の原点

日本に帰国した私は、引き続き障害のある方を含め、さまざまな方を撮影したいと思い、各方面にアプローチを始めました。

そんなある日、アジアの視覚障害のある方を日本に留学させ、マッサージや鍼灸の勉強をする場を設け、自国に戻ってからも生活できるように手助けをしている、国際視覚障害者援護協会理事長(当時)の山口和彦さんと知り合うことになりました。

留学生は皆、さまざまなバックグラウンドを持っていました。枯れ葉剤の影響で失明したベトナムからの留学生、小さい時にカラスに目を突かれて失明したミャンマーからの留学生など、日本では考えられないような原因で失明した人もたくさんいました。

写真3 ベトナムから来た全盲の留学生。兄弟・姉妹が5人いるらしいが現在その中の3人が枯れ葉剤の影響で視覚障害があるという。

私は彼らと話していて、留学生たちが日本のとても多くの点に興味を抱いていることを知りました。「神社の鳥居はどんな形なの」「日本の着物ってどんな服なの」と質問が飛び交う中で、ふと、視覚障害を持つ留学生たちが興味を抱いている「日本」を撮影したら面白いのではないかと思いつきました。

私たち写真家は、興味を抱いたものにカメラを向けます。そして、撮影した写真が増えていけばそこに1人の写真家の世界観が表れます。当時、私は視覚障害のある留学生たちの日本に対する感じ方を、写真を通して可視化したいと思っていました。また、もう帰国したモンゴルの女性は何度か写真教室に参加した後、初めて食べる日本の料理を写真に撮って自国の両親にメールで送って、コミュニケーションをとっていたと聞きました。

結局、留学生が通う学校のタイトなカリキュラムなどの関係で時間がうまく取れず、その考えを実行することはできなかったのですが、彼らとの出会いは今の私の大事な原点になりました。2011年、山口さんから「留学生だけではなく、日本にいる視覚障害のある方の中にもきっと写真に興味のある人はいる。まずは国内で、いろんな人を巻き込んで写真教室を始めたらどう?」との言葉があり、その言葉をきっかけに、「視覚障害者と一緒に楽しむ写真教室」を始めることになりました。

写真教室を始めてみて思うのは、私が芸術表現として行っている写真活動以上に、視覚障害のある方との写真活動の中では、より写真の本質にせまる何かに直面させられることが多いということです。この本質への気づきは私自身にとって大きな糧になるもので、この写真教室を細く長く続けている原動力にもなっています。

今回登場した山口さんも、全盲の視覚障害者の1人です。次回は、山口さんの半生と、彼の撮った写真を中心に話を続けていきたいと思います。