かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

第2回 オープンダイアローグの衝撃――斎藤環

2019.10.30 update.

國分功一郎(こくぶん・こういちろう)

1974年千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は哲学。

2017年4月に医学書院より刊行した『中動態の世界』で、第16回小林秀雄賞受賞。最新刊は『スピノザ「エチカ」 100分 de 名著』(NHK出版)。

斎藤 環(さいとう・たまき)

1961年岩手県生まれ。精神科医。筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。

オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン(ODNJP)共同代表。

医学書院より『オープンダイアローグとは何か』のほか、最新刊として『開かれた対話と未来』(監訳)が出たばかり。

企画:NHKエデュケーショナル・秋満吉彦/

NHK文化センター青山教室

國分功一郎さんの示した「中動態」という概念と、斎藤環さんが近年紹介につとめる「オープンダイアローグ」――まったく出自の違うこの二つを同じ皿に載せると、何かが起こるようです。

そこで本サイトでは前掲特集の続きとして、今年8月に都内で行われたトークイベントからおふたりの発言を再構成し、4回に分けてご紹介します。今日はその2回目。

《中動態×オープンダイアローグ=欲望形成支援》目次

第2回 オープンダイアローグの衝撃――斎藤環

《中動態×オープンダイアローグ=欲望形成支援》

第2回 オープンダイアローグの衝撃――斎藤環

■その言葉は治療に使えるか?

去秋のイベントで國分さんがおっしゃっていた言葉が非常に印象的でした。ハイデガーを引用されて、「哲学というのは感動である」と。エモーショナルな語り口で、感情に訴えかけられると何かわかったような気になって(笑)。いつも真似したいと思うんですけど、なかなか苦手なんでうまくいかないです。

さて、なんで精神科医が哲学者と一緒にやるか。昔はこの二つは仲が良かったんですが、最近ちょっと精神病理学が廃れたおかげで、距離ができてしまいました。

思想についての私の判定基準は、「治療に使えるかどうか」です。治療の言葉を豊かにしてくれる思想は、僕にとって価値がある。そう考えると、今はもう國分さんしかいないんですよ。『暇と退屈の倫理学』もそうですし、『中動態の世界』もそうですし、『スピノザの方法』は書評も書かせていただきましたが、治療的な語彙を非常に豊かにしてくれる。

これは門外漢の戯れ言だと思って聞いていただきたいんですけど、最近の思想のあり方は、どうも「強者の思想」になっているんじゃないかという気がするんです。たとえばいま流行の思弁的実在論も、「病んでいる人にはあまり届かない」思想なんじゃないかなという印象があるんです。思想としてのキレ味はあるんだろうけれども、どうも現場での使い勝手はよくないということを漠然と感じております。

今日の國分さんのお話もすでに参考になることがたくさん出てきましたが、私も頑張りたいと思います。

■対話で統合失調症が治る!

オープンダイアローグとは、フィンランドで開発された治療法というか、思想であり、手法であり、システムでもある概念を指す言葉です。何がすごいかというと、「統合失調症の急性期に対して有効であることが実証された最初の精神療法」だからです。今までカウンセリングとか精神分析とか家族療法とかいろんな手法が生み出されてきましたが、統合失調症だけにはほとんど届かなかった。まあサリヴァンとかゾテリアとか、若干の例外はあるんですが。

精神療法というのは、薬を使わない、電気ショックとかも使わない、つまり脳や身体に訴えかけない治療のことです。言葉を使った治療で統合失調症が治るということは誰も信じていなかったんですが、フィンランドのトルニオという地方では1980年代からやっていた。これに我々はすごいショックを受けたんですね。「黒船」と言っている精神科医もいますけれども、それぐらい精神医療業界に激震が走った。……ちょっと盛ってますけど(笑)。

それにしても、やっぱり衝撃だったわけです。私自身、統合失調症だけは薬を使わないと治らないと数年前まで確信していた。にもかかわらず、やってみたら治ってしまう(末尾「オープンダイアローグのエビデンス」参照)。言葉で統合失調症が治るのなら、今までバイオロジーが積み上げてきたのはなんだったのかというぐらい驚天動地の出来事です。

今オープンダイアローグが急速に広がっている背景には、この驚きがまずあります。もちろんうつ病やPTSDなど、他の疾患にも有効なんですけれども、なんといってもいちばん大きいのは、統合失調症が対話で治るという衝撃的な事実があったと思います。

対話といったって、そんなに特別な対話ではありません。いわゆる治療プログラムのように、込み入った構造があるわけではないし、患者に何らかの方向づけをするわけでもありません。開発者の一人、元ユバスキュラ大学教授の臨床心理士、ヤーコ・セイックラが書籍や論文を多数書いていますが、彼によれば、車座でただのおしゃべりをしているだけ。もちろんおしゃべりの仕方にはいろいろ工夫があるんですけど、これもそんなにたいした工夫ではないです。丁寧な対話を心掛けている人にとっては、ある意味、当たり前のことばかりです。

まさに國分さんが能動・受動の起源に中動態があるということを見出したように、「本来、対話というのはこういうものですよ」とルーツに遡るような形で対話の本来のあり方を回復したら、それがすごく治療的だったということがわかった。ある種、先祖返りみたいなところがあります。

■回復は直線的因果関係では語れない

オープンダイアローグには7原則というものがありますが、その中でいちばん大事なのが「不確実性に耐える」ことです。実は、これは医学の常識をひっくり返す原則なんですね。なぜかというと、「プランを立てるな」と言っているわけですから。治療プランを立ててはいけません、予後も予測してはいけません、準備なしで手ぶらでやってください、そういうことです。「ひたすら目前の対話の過程に没頭し続けていれば、何かいいことがありますよ」ということです。

対話主義というのは、すごく楽観的なんです。でも現場から生まれた楽観主義なので、そこは信頼できます。印象論ですけど、プランや確実性にこだわる人ほど現場主義=悲観主義に傾く傾向があると思いますので。

評価も予測もしないで、不確実に耐えるというのは、結構しんどいです。「この人、こういうふうにしたらよくなるだろう」とか考えちゃいけないんですから。ただ対話を一生懸命に続けていれば、実際よくなってしまう。巧まずして、オマケというか副産物というかスピンオフというか、そんな感じで改善や治癒がもれなくついてくるので、そこからだんだん自信を得ていきます。そうなると、不確実性に耐えるというよりも、「不確実性にワクワクする」というように境地に変わっていく、という流れになります。

これは医学の、というより科学の常識をひっくり返しますね。科学というのは再現性が命ですから。「これをやったら、これが起こります」という因果関係を信頼することが起点となります。しかし人の心はやっぱり――後で触れますけれども――自然科学的な、直線的因果律に従わないんですよ。さっき國分さんがとんかつの話をしておられましたけど(笑)、それと同じように、断片的な言葉とか、周囲から得た情報とか、いろんな影響を受けて、重層的に決定されるものですから、直線的因果関係ではとても語れない。

それを無理やり自然科学に落とし込もうとすると、薬の研究しかできなくなってしまいます。「この薬を飲んだらこうなります」みたいな。だけど薬ではもう限界があるということがだんだんわかってきて、今は多くの製薬会社が抗精神病薬の開発から手を引き始めているという現実があります。つまり、もうバイオロジーで人の心を解明するのは頭打ちだという見方がだんだん共通認識になりつつある。

■ポリフォニーは「調和」じゃない

このようにオープンダイアローグが有効だという事実はもうわかっているんですが、「なぜ有効なのか」ということについては、まだよくわからない部分があるんですね。だから後付けで、いろんな理論が出されています。それはたとえばベイトソンから家族療法が引き継いだ「システム論」であったり、ミハイル・バフチンの「ポリフォニー(多声性)」理論であったりします。

バフチンはロシアの思想家で文芸評論家です。臨床家じゃない文芸評論家の理論がなんで治療に使えるのか? 一つは「他者の尊重」という文脈です。バフチンは、他者の視点と自分の視点は絶対に相容れないことを強調します。相容れないがゆえに、他者の視点は、自分の視点と同じくらい尊重されるべきである、と。そして、自分と他者は決定的に異質であり、それゆえに対話が可能になるとも述べています。

この異質性を尊重する姿勢が「ポリフォニー」です。

バフチンは、ほとんどの小説家が書く対話というのは、作家の思想を表現したモノローグにすぎないと述べています。ただドストエフスキーだけは、キャラクターそれぞれの主体がしっかりあって、作者と対等の存在として設定され、それぞれのイデオロギーや階層といった社会的差異を前提としつつ、融合していない自立した複数の声や意識が織りなす対話的関係が成立していると指摘したわけですね。融合しない/できない声の共存、これがポリフォニーです。

対話にとっては、ポリフォニーが大事なんです。みなさん、ポリフォニーの対義語ってわかります? モノフォニーですね。実はもう一個あって、これは精神科医の森川すいめいさんの指摘ですが、シンフォニーです。シンフォニーとポリフォニーは対立する。つまり調和じゃないんです、ポリフォニーは。

自分と他者の違いを深く認識すると、なぜか治癒が起こってくる。これがオープンダイアローグの発想です。従来は「このへんまで譲って妥協しましょう」と調整したり妥協案を出したりして結論を出すのがミーティングの目的だったんですけれども、対話はそうじゃない。結論を出さないで、むしろ互いの違いを深掘りしている。そうすると逆に、どこからか、誰からともなく決定や結論が降りてくる。正直、なぜそうなるのかはわかりません。ただ、そうすればうまくいくことはわかっている。

これは先ほどの國分さんの欲望形成支援の話と深く結びつく話です。つまり「あなたはこれこれの方針からどれか選びなさい」というふうに選択肢を押しつけられるのが意思決定支援の悪い例です。そうではなくて、「あなたはどういう欲望を持ってもいい」という自由を与えられると、その余白において、主体的な欲望が生まれてくる。これ、かなり否定神学的な構図ですけれど、そういう逆説があるんですね。

■他者が対話を要請する

かつて思想的には、統合失調症は「崇高な他者」みたいな扱いでした。もう絶対的な他者で、我々がどんな言葉を使っても足元にも近づけないような、そういう崇高さを与えられていた。これは逆のスティグマでもあったんです。

しかし精神分裂病から統合失調症に名前が変わったあたりから、ある意味、近づきやすい疾患になった。たまたまそのタイミングで、このダイアローグの発想が出てきて非常によかったと思います。もっと前だったら、「対話なんかで治るわけがない」という声も今以上に強かったと思います。

他者を徹底的に尊重すること。つまり「他者の視点に我々は絶対に立つことができない」と考える。そのときラカンなら、他者というのは絶対的に相容れない存在だから「コミュニケーションは存在しない」と考える。他方、バフチンやレヴィナスは、他者と私の関係は完全に非対称的であるがゆえに「対話が要請される」と考える。

どちらが治療的かはおわかりですよね。対話が成り立つと考えるほうが治療的です。これはどちらも真実かもしれません。だけど、臨床で使える思想はバフチンやレヴィナス側にあると私は考えています。

■責任を問わないことがなぜ治療的なのか

『中動態の世界』では、いちばん最初に依存症の人との会話を持ってきていますね。依存症の人こそ、この時代にもっとも自己責任が問われている人々です。つまり「あなた好きで飲んでるんでしょ」「好きでクスリやったんでしょ」って、ピエール瀧みたいに責められるわけですよ。「好きで楽しく快楽におぼれたんだから責任とれよ」という発想が、依存症者を責め苛んでいる。その責める構図そのものが依存症者を孤立させて、ますます耽溺させる。

いま、依存症業界でいちばん有力な仮説は、自己治療仮説です。つまり依存症というのは、快楽があるからハマるのではなくて、快楽がない状態だから、苦しいからハマっていくんだという考えです。だからその人を責めることや、孤立させることや、排除することは、依存症を悪化させるだけ。今の日本の厳罰主義は、真逆を行っているというわけです。むしろ依存症者を責め過ぎず包摂し、支えていくことのほうが彼らの治療を促進することができるというのが最先端の理論です。

病気と考えると、その人の責任だけではないとなります。その人を取り巻いているいろんな状況――家族関係とか脳の状態とか、その人がたどってきた経歴とか社会的な偏見とか、いろんな要素が組み合わさって、依存症という現象が起こってきている。そう考えるわけです。この現象の原因は重層的かつ複合的なので、患者個人に帰責できません。

これは中動態そのものとは言いませんけれど、中動態的な発想ですよね。この中動態的発想をすることによって、「あなたのせいではない」とその人の責任を解除してあげて、「この状態でずっとやっていくと、あなたは身を持ち崩したり、健康を害したり、場合によっては死ぬかもしれない。そうならないように、みんなで考えていきましょう」とネットワークで支えていく。

依存症の人をどう命を落とさずに支えていけるかということを考える――これがハームリダクション(Harm Reduction)です。オーストラリアなどでは、ヘロインの代わりにもっと毒性の弱いメサドンなどの麻薬を与えて、それに置き換えていくという発想に変わりつつありますね。“ダメ、ゼッタイ”の日本ではありえないことです。

■外在化――責任を属人化しない工夫

もう一つ、「外在化」という言葉があります。責任を属人化しないという発想は、実はナラティヴセラピーの手法なんですね。ナラティヴセラピーというのは、その人が病んでいるのは、その人を病ませるようなドミナントな(支配的な)ストーリーのもとにあるからで、そのドミナント・ストーリーをもっとましなオルタナティブ・ストーリーに置き換えると病気が治っていくという発想に基づいています。ここで重要なことは、オルタナティブ・ストーリーが真実である必要がないことです。正論とか真理とかは、治療上はそんなに有効なものじゃないんですね。

マイケル・ホワイトが紹介している有名な症例があります――遺糞(いふん)症といって、ウンコをそこらじゅうにしてしまう子どもがいた。その子がウンコするたびに、罰したり叱ったりしても全然治らなかった。だけどホワイトは、そのウンコする行為に対して「スニーキー・プー(ずるがしこいプー)」という名前を与えてキャラ化するわけです。「またプー来たねぇ」みたいな。「どうすればそのプーが来なくなるか、みんなで考えましょう」というふうに置き換えていくと、原因や責任から自由になった子どもの遺糞症が治るという実例が報告されています。

こんなふうに、病気は責任を追求すれば治るというものではなくて、むしろ責任をいったん解除してあげたほうが、治りたいという自然な欲望をもつことができるし、それに対して積極的に取り組むこともできるようになる。「お前のせいだからなんとかしろ!」と言われてるうちは、「治したい」という欲望形成ができないんですよ。これがすごく大事なところです。

私のひきこもり臨床の経験からも同じことが言えます。みなさん、成人してひきこもってる人を目の前にしたら何て言いますか? 「いい歳なんだから、そろそろ働いたら?」って言いますかね……。しかし「働け!」と言われて働いたひきこもりはいないんですよね。いまおそらく日本中に200万人のひきこもりの方がいます。「働け!」という一言で働いたら、200万人労働人口が増えることになる(笑)。そんなわけはない。親から毎日言われてるわけですから。

私が当事者に向けて発信して、いちばん共感を得た言葉を紹介しておきますと、「働かなくても大丈夫、とわかったときに、ひきこもっている人は初めて就労動機を安定的に持つことができる」です。これは非常に共感していただけました。これが欲望形成についての逆説なんですよ。

「あなた、こうしたほうがいいよ」と、それこそ意志と責任に基づいてがんがん言われますと、人はどんどん心理的抵抗を感じて、「それはわかるけれど、なんかイヤだな」みたいになってくる。しまいには、「お前が言うからイヤなんだ」みたいになっちゃうわけですよ。「お前に言われたくない!」みたいな感じにね。

これが人の欲望の自然なあり方です。どんな正しいことでも、あるいは「正しいからこそイヤ」ということがあるわけですよ。正論ってみんな嫌いですよね。私も嫌いです。正論のまずいところは、そうするしかないというロジックにはめ込まれて、自分の主体性や自発性が奪われるからです。なので、オープンダイアローグでは、正論は禁止です。説得も議論も尋問、アドバイスすらも禁止です。

■説得・議論・尋問から「欲望形成支援」へ

説得・議論・尋問というのは、國分さんの言葉を借りると、完全に、能動・受動のロジックなんですよ。さっきの例で言うと、「りんごにしますか、オレンジにしますか?」というのは尋問です。それは欲望じゃないですよ。仕方なく選んだということにしかならない。

多くの精神障害を持った患者さんは、初診の段階では、はっきりした欲望なんかほとんどないわけですよ。そもそも、どうしていいかわからないんです。どうしたいか聞かれても、答えようがない。そういう人がほとんどです。そういう人に対してまずやってもらいたいことは、形式的な意思決定ではなくて、「あなたのニーズは何なのか」を対話の中で丁寧に育むこと。つまり、まずは欲望形成支援です。

國分さんもおっしゃっていたように、多くの治療支援業務の人たちに「欲望形成支援」という言葉が響いたというのは、意思決定以前の状態、欲望形成こそが重要なんだという事実を指摘していただいたからだと思います。

ただ、欲望形成といっても簡単ではないです。ラカン的な言い方をすれば「欲望は他者の欲望」ですよね。僕はこれはラカンが正しいと思っている。つまり自分の中からは、いくら待っても出てこない。自分の欲望というのは、実は人からいろんな影響を受けて「あの人が欲しがっていたから自分も欲しい」とか、「あの人がああ言うから自分も欲しい」という形でしか出てこない。結局は他者の言葉によって形成されるのが欲望なので、「主体的な欲望」って非常に難しい。「持て」と言われて持てるものでもない。

そして「欲望を持たなくてもいいよ」と言われると持ちたくなる。こういったあたりのことは、言葉が形成している欲望の原理なわけです。ただそこだけ詰めていくと、それこそ尋問になっちゃいますから、そうならないためにも中動態的な姿勢で欲望の形成を考えていくことが、臨床上非常に役に立つということを、いま痛感しております。これは大事にしていきたい発想です。

■OSは二つある――心のロジックと脳のロジック

國分さんが最初に「スピノザはOSが違う」とおっしゃった。私もまったく同感です。実はOSの違いについては、30代のころに『文脈病――ラカン・ベイトソン・マトゥラーナ』(青土社、2001年)という本を書いたことがあるんです。

心のありように関して私は、OSが二つあると考えていたんですね。これはラカンも同じようなことを言っています。簡単に言うと、人間の心の動きというのは、心的因果論(psychological subject)と、器質的因果論(organic subject)の二つの側面から「記述」できる。

器質的因果論とは脳のロジックのことです。脳と心の二つOSがあって、まったく対照的な作動をしている。簡単に言うと、心というのは、否定を媒介として作動するロジックを持っています。だから言語論的転回以降の心的装置のあり様ですよね。ラカン理論とかは、まさにこれの典型です。

一方で脳には否定がわかりません。否定がわかるのは、言葉を獲得したあとの人間だけです。何が言いたいかというと、今日の話に強引につなげますと、スピノザにコナトゥスという言葉がありますよね。これはすごく好きな言葉です。コタトゥスとは、「物とか事物が、それ自体でありつづけようとする努力」と理解していますけれども、これは精神分析的には自己愛のことなんですね。

コナトゥスは、いま精神医学界で流行っているSOC(Sense of Coherence)とすごく似た概念です。「首尾一貫感覚」と言います。自分自身でありつづけようとする感覚のことです。いまSOCは健康の指標としてすごく大事にされています。今風に言い換えると、このSOCというものが、ある種の自己愛的作動で、自我の温存に役立てるかもしれないということです。

私はこの脳のOSが、スピノザのロジックと非常に親和性が高いと考えています。スピノザの記述を借りると、コナトゥスは自己破壊的な要素がないと言ってますよね。自己愛というのは自己破壊的なんですよ。自傷とかも自己愛の帰結ですからね。なんでそうなったかというと、否定を媒介にしているからです。言語的に構成された心というのは、自分自身を否定する契機を必ず持っています。「死の欲動」とかあまり大げさなことは言いませんけれど。だけど脳自体はそういう不健康なものは持っていない。

だからダイアローグのはたらきかけというのは、否定を媒介としているがゆえに、ときに病んでしまう心のOSの作動を抑制しつつ、否定を媒介しなくてすむような、本来健康志向を持っている脳のOSの作動を強化していくんじゃないか。そう考えると、ダイアローグというのは、言葉を媒介としつつ、実は身体にはたらきかけている。そんなふうに漠然と考えながら、いちばん初期の著作になんとか結びつけようと頑張ってるところではあるんですけれども(笑)。

■■■オープンダイアローグのエビデンス■■■

オープンダイアローグというと代替医療みたいな、あるいはニセ科学みたいな話だと思う人もいるのですが、これはエビデンスがちゃんとある医療です。

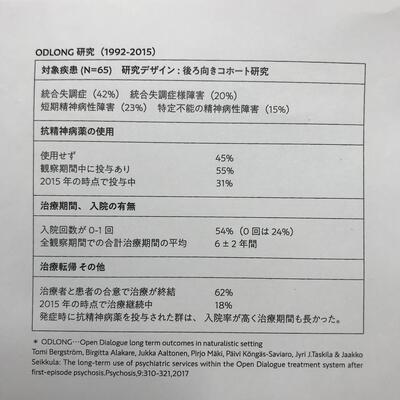

下の表はODLONG研究の結果です。これはコホート研究といって、エビデンスレベルではRCT(ランダム化比較試験)に次いで2番目に高いものです。このRCTもイギリスで進行中です。この結果が出れば、オープンダイアローグの揺るぎないエビデンスになると思います。

斎藤環監訳『開かれた対話と未来』医学書院、32頁より。

(第2回了)

失われた「態」を求めて―《する》と《される》の外側へ

自傷患者は言った。「切ったのか、切らされたのかわからない。気づいたら切れていた」依存症当事者はため息をついた。「世間の人とはしゃべっている言葉が違うのよね」―当事者の切実な思いはなぜうまく語れないのか? 語る言葉がないのか?それ以前に、私たちの思考を条件づけている「文法」の問題なのか? 若き哲学者による《する》と《される》の外側の世界への旅はこうして始まった。ケア論に新たな地平を切り開く画期的論考。

【オープンダイアローグ、これが決定版!】

「対話が目的」の対話?「未来を思い出す」対話?――この不思議な設定が、いま対人援助の世界を大きく揺るがせている。なぜ話を聴くだけでこんなに効果があるのか、と。フィンランドの創始者ふたりがオープンダイアローグの謎を解き、具体的方法をわかりやすく紹介した決定版、待望の翻訳!巻頭には斎藤環氏による懇切丁寧な日本語版解説(25頁)、巻末には日本ですぐに使える「対話実践のガイドライン」(28頁)を完全収載。