かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

(8)日本では,なぜ教育にお金がかかりすぎるのか?|中澤渉氏(大阪大学大学院准教授)インタビュー

2016.3.25 update.

かわい らん◎出産医療ジャーナリスト。3人の母親。現代の女性が親になる前後に直面する問題について,産婦人科医療,新生児医療,不妊治療の現場を取材してきた。産みたい人が産める社会をつくるべく活動中。近著に『卵子老化の真実』(文春新書,2013),『出生前診断―出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』(朝日新書,2015)。ホームページはこちら

日本の子育ては,教育費,それも特に高等教育の経済的負担が非常に重い。だから日本の親たちは,子どもが多い家庭を望む人たちも「子どもに進学をあきらめさせるようなことになったら可哀想だ」と思って,教育費の負担に耐えられるくらいの人数に子どもの数を抑えるということをやっている。これは,しかたがないことなのだろうか?

次の子を産まない最大の要因は,高すぎる「教育費」

実際の子どもの数が理想の人数より少ない人にその理由を尋ねた国立社会保障・人口問題研究所の調査1)では,約6割の人が「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を選び,2位の「高齢で産むのがいやだから」の2倍近くを占めた。この傾向は,希望の人数が1人だけの場合は弱いが,希望の人数が2人,3人となるにつれて強まる。

本連載第3回「少子化対策は親の声を聞いてきたのだろうか?」で紹介した内閣府の2013年の調査2)でも,親になる時に抱く最大の不安は,やはり圧倒的に「経済的不安の増加」であった。

そしてこの内閣府の調査では「経済的不安の中でももっとも大きいものは何か」と聞いているが,これに対しては,「大学・短大・専門学校等の学校教育費」を選んだ人が最も多く,全体の約7割を占めた。

少子化政策では「経済的支援」といえば幼児期の医療手当がよく引き合いに出され,確かにそれも必要な政策だろう。しかし本当に出産意欲にかかわるような不安は何かと言えば,幼児期の医療より桁違いに高額な10代の教育費用だと考えるべきだ。国は,みずから立派な調査を行なってその実態をちゃんと把握してきたのだが,なぜか,今に至るまで,この国民の声はほとんど政策に結びついていない。

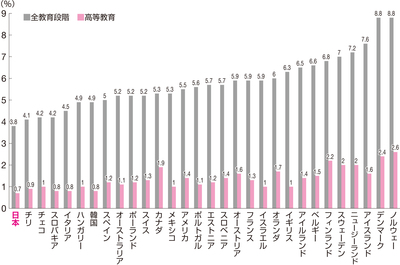

日本政府が負担する公教育支出はOECD30か国中最下位!

教育費の重い負担について,日本では,ほとんどの人が「当たり前でしょう。それに耐えるのは親の務め」と考えている。ところが,国際的にみると,これは日本独特の感覚だといえそうだ。

実のところ,ここまで教育費の個人負担が重い国は少ない。国が教育費を負担することを「公教育支出」というが,日本におけるその対GDPの割合は,高等教育では0.7%,全教育段階では3.8%であり,これはOECD30か国中最下位だ(図1)3,4)。

そんな日本に住んでいると「信じられない」とさえ感じるのだが,今日の国際社会では,「高等教育の無償化に向かって国が努力すること」は,基本的な人権を守るために必要だとされている。国連が採択した多国間条約である「国際人権規約」の「経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)は,その第13条の2において,「高等教育は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,能力に応じ,すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と謳っている5)。

日本は,現在,この条約を一応は批准している。しかし批准当時は,日本とマダガスカル共和国のただ2か国だけが,この「高等教育の段階的無償化」について回答を留保した。

その後,民主党政権が2010年度に高校授業料無償化を開始した時に,この留保は撤回された。日本は,かろうじて,教育についての国際的コンセンサスに同意できない最後の1国にならずにすんだ。しかし留保撤回後も,その取り組みが現実に進んでいるとは思われない。

国民の「教育は私的な買い物だ」という認識は,どこから来ているのだろうか?

連載第8回の今回は,まさにこの疑問に対する答えを追求した『なぜ日本の公教育費は少ないのか──教育の公的役割を問いなおす』(勁草書房,2014)4)の著者で,大阪大学大学院准教授の中澤渉氏にお話をうかがった。

|

大阪大学大学院人間科学研究科人間科学専攻准教授。博士(教育学)。著書に『入試改革の社会学』(東洋館出版社,2007),『なぜ日本の公教育費は少ないのか──教育の公的役割を問いなおす』(勁草書房,2014)など。同書で2014年サントリー学芸賞(政治・経済部門)受賞。 |

高校卒業後,進学して高等教育を受ける子どもは全体の8割

河合 高等教育とは,大学(院も含む)・短大・高専・場合によっては専門学校まで,「高校を卒業した後に進学する教育」の総称ということでよろしいでしょうか。

中澤 はい,そうです。

河合 この連載では,しばしば「教育費の負担が重い」という一般の方の声を紹介してきたのですが(2014年3~4月号),連載期間が長くなってわかってきたのは,「どうも日本には,そのことを問題視している人が少ない」ということです。

まず,年齢の高い方を中心に「どうしてそんなに教育に熱を上げるのか」という見方があると思います。「今の親は教育にお金を使いすぎる。勉強が嫌いな子を無理に上の学校へ行かせてもしかたがないじゃないか」というわけです。

しかし,わが子がどんなに勉強嫌いでも,今の世の中,義務教育だけでは,親としてかなり不安ではないかと思うのです。

そこで「今,どれくらいの子どもが義務教育だけで社会に出ているのだろうか?」と思って,国の学校基本調査を見てみたのですが,2014年に中学校を卒業してすぐに就職した人は,全国にわずか約4000名しかいないんですね6)。この少なさにはびっくりしました。

中澤 そうなんですよ。さらに2000年代以降,高校卒業後も何らかの学校に進学している学生が,全体の8割弱を占めるに至っています。

河合 高卒で就職する人は2割程度しかいないのですか。

中澤 進学先を大学に限れば5割にとどまりますが,専門学校などに進む学生もかなりいるのです。その専門学校も学費は決して安くはなく,分野によっては大学と同じくらいの学費がかかります。

高校教育はこの国ではすでに「当然受けるもの」と受け止められていますし,大半の親はその先まで高い教育費を払うことになります。

2000年以降は教育格差が社会問題に

河合 そうした状況では,当然,支払いに耐えられなくなる家庭も出てきます。私も3人の子どもを育ててきたので,家計を理由に向学心を削がれていく子たちをしばしば身近に見てきました。

中澤 「教育格差」の問題ですね。「高校の学費が払えなくなって中退する学生が出てきた」と報じられるようになったのは,2000年前後だと思います。

それ以前は,高校中退は非行に走ったというような「逸脱」の問題として語られていました。しかし2000年あたりから,「経済格差」の問題としてとらえられるようになった。また,家計の苦しさからアルバイトに励まなければならない大学生が,学業についていけなくなって中退するケースも,1990年代の終わりから注目されてきましたね。

今の学費は,昔のようにアルバイトで支払えるような金額ではありません。そのことが,昔の大学しか知らない年齢層にはわかりにくいようですね。大学のカリキュラムも,密度の濃いものになっています。「大学はレジャーランド」というのは古い話です。

しかし,文部科学省は,そうした問題のデータを研究者が分析しやすい形で公開していません。データがなければ新たな仕組みをつくることも,考えることもできません。もっと時代の重要な変化を敏感にとらえて,問題を数値化してほしいのですが,残念です。

高度経済成長時代,日本は「私立大学」と,その学費負担に耐える「親」に依存して進学率を上げた

河合 なぜ,日本の親はこんなに教育費に苦しむようになったのでしょうか。年配の人たちが「子どもが多い家庭はいいものだから,教育費など気にしないで産みなさい」と言ったりしますが,かつての日本では,本当に,一般市民には教育費などほとんど必要なかったわけですよね。

まず,高等教育への進学率が上がってきた時期の大学進学率をみますと,女性はまだ角度が緩やかですが,男性は1960年代から1970年代中頃にかけて急激に伸びました7)。ちょうど戦後のベビーブームの時代に生まれ,のちに「団塊の世代」と呼ばれることになる人たちが入学した時期ですね。

中澤 その頃から,「大学の大衆化」が起きてきたと考えてよいかと思います。まさに高度経済成長の時期ですが,少し,当時の歴史的事実を振り返ってみましょうか。

河合 ぜひ,お願いします。

中澤 その頃に起きたことは,日本人の教育費に対する感覚にさまざまな形で影響を与えています。

まず,急激な進学希望者の増加で,大学が不足しました。そこで私立大学が全国にたくさんできたのです。

国は,基本的に昔から財政難でお金がないのですよ。戦後は教育にお金をかけましたが,義務教育を3年伸ばし中学校を新設することを優先したため,高等教育までは手が回らなかった。

だから基本的に日本の高等教育は,諸外国に比べて,私立大学に依存しながら進学率を上げてきた,というところがあるのです。特に大学は,私立に依存しています。

一方,私立大学のほうも,当時は,新設するだけでたくさんの学生を集めることができました。国も私立大学も,おたがいに利益があったのです。

この時期に増えたのは,法学部・経済学部といった「マスプロ教育(大講堂に生徒を集めて講義を行なう教育)」が可能な,文科系の学部が中心でした。そして,全員が授業に出席したら教室に入りきらないくらいの人数を入学させていました。だから,学生がみんなまじめに出席すると困るのです。

私立と国・公立との授業料格差は縮まったけれど……

中澤 そんな教育環境だったのに,当時,私立大学と国立大学の授業料の差はすごいものでした。

中澤 そうなんです。そんなふうに学生をたくさん入学させても私立大学は経営が苦しくて,毎年のように授業料を値上げしました。それが1970年に安保闘争と重なって,学生運動がキャンパスを吹き荒れる事態を呼びました。

時を同じくして高度経済成長が終焉を迎え,税収が伸び悩んだことで国家財政が危機に陥ります。一方,学生運動で授業料を上げることができなくなった私立大学は,「国立大学の授業料が安すぎて,適切な受験生獲得の競争条件にない」と国にクレームをつけました。

そこで国は,国立大学の授業料を上げるとともに,私学助成制度を設けます。これで,国立大学と私立大学の授業料格差はかなり縮まりました。今は1.6倍くらいですが,これは,私立大学の授業料が安くなったのではなく,国・公立大学の授業料がどんどん上がっているためです。このように,日本の高等教育は昔からお金には困っているんですよ。

「親心」と「美談」が政策の矛盾を覆い隠す

河合 「苦しいから学費を安くしてくれ」と訴える親の声は,昔からずっと続いているのですね。

中澤 はい。ただ,高度経済成長時代の親には,教育熱にうかされているようなところがありました。自分が義務教育までしか受けていない親は「自分よりいい暮らしをしてほしい」という「親心」で,一心にお金をつくり,子どもを上の学校へ行かせたいと願ったのです。地方でも高校の数が増えたから,行かせようと思えば子どもを高校やそれ以上の学校に入れられるようにもなりました。

当時の農家の親たちの声を新聞などから拾っていきますとね,「自分はさんざん農業で苦労したから,子どもには教育を受けさせて,こんな生活から脱出させてあげたい」という切実な願いがたくさん掘り起こされるのです。経済が右肩上がりでしたから,高校以上に進学させてしまえばそのあとは安心という状況もあったのでしょう。

しかも,日本ではそれが「美談」になるわけです。「美しい話だ。それでこそ親だ」と。そして,その背景にある政策の矛盾は隠されてしまうのです。

また,そういう親が美しいのだから,子どもは自分が親になった時,わが子にも同じように美しいことをしようとするのですね。今の日本の親が,苦しくても教育費を払い続けるのは,その積み重ねの結果ですよ。

企業の年功序列制度が子育てを支えた高度経済成長期

河合 非常にウェットで日本的だと感じます。ただ,それでは長続きしませんよね。経済が右肩上がりの時代にはよかったですが……。

中澤 そう,これは高度経済成長時代にだけ通用した形なのです。あの時代は「企業福祉」という言葉もあったくらいで,企業にお金がありました。そして当時の政府は,高度経済成長で増えた税収によって,さまざまな控除の制度を整備して税金を安くしたのです。

ですから国は,課税ベースは広げられませんでしたが,その代わりに一般の人たちの購買意欲がどんどん高まって景気がよくなりました。企業も儲かったので,男性の正社員に高給を払いました。そして年功序列制をとって,子どもが高等教育を受ける年齢になると自然に給料が上がるようにしていたのです。

河合 お金が民間企業に集まって,本来は国がやるべきことを企業が担っていたのですね。

中澤 そのとおりです。戦後の日本は民間企業に頼り,その成長力を利用してきたんですよ。しかし,男性のモーレツ社員が年功序列制で働くようなスタイルは,とうに崩れています。

今は,女性も働いていますし,ワークライフバランスの時代でもあります。ところが日本は,高度経済成長時代と同じように長時間労働をしているし,子育ても,会社からもらった個人のお金でやるものだと思い込んでいます。

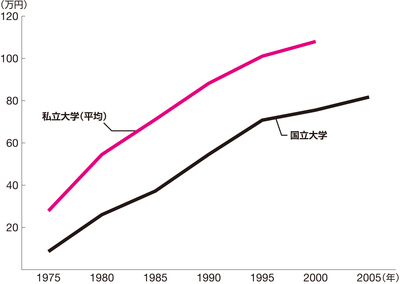

加えて高等教育の学費そのものもかなり高騰しているのです(図2)8)。

図2 大学の「年間授業料と入学金の合計金額」の年次推移(1975~2005)8)

中澤 家計のなかで教育費が占める割合は確実に高くなっています。もうこれ以上は上げることができない,というところまで高くなってきていて,飽和状態に達しているのです。

河合 こんなに値上がりしているのですか。

「貧困大学生への経済援助は政府の責任」と考える国のほうが多い

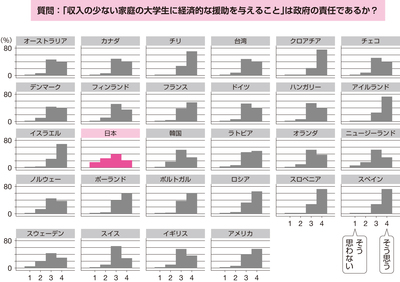

中澤 それでも,国際比較調査で「『収入の少ない家庭の大学生に経済的な援助を与えること』は政府の責任であるか否か」について,4段階で回答してもらったものがあるのですが,日本だけが,政府の責任ではないという人がかなりいました(図3)4)。日本以外では「政府の責任だ」と思う人が圧倒的に多く,「責任がない」と思う人はほとんどいない国もたくさんあるのですが。

河合 金銭的に困っている大学生を助けることでさえ,こうなのですね。

図3 国際比較調査(ISSP)の大学進学費用負担についての回答分布4)

中澤 はい。これでは,政府が大学生への援助を行なおうとすると,選挙で不利になりかねません。

河合 本当に,このグラフは,日本だけがかなり違う形をしていますね。スウェーデンが少し日本に近いようにも見えますが……。

中澤 それは,北欧は基本的に全年齢において親への経済的支援がとても厚いので,「その上に重ねて大学生に援助する必要性はあまりない」という意見だと考えられます。ところが日本は,公教育費のGDP比は最下位なのに(図1),それでもなお援助しないでよいと考える人が多いのです。

日本に近いのはアメリカなんです。アメリカは日本に似て,教育の私費負担割合が高い国なんですよ。でもアメリカの人々は,基本的には教育は公的なものだと考えています。あとで述べますが,奨学金などそのための仕組みもちゃんと用意しています。日本だけ,意識構造がゆがんでいるのです。

スタートラインの保証なくして正当な結果はない

河合 海外では,教育費は国が払うものだという概念をもつ国が多いのですね。そのような国では,教育費を国が払うことでどういうメリットがあると考えられているのでしょうか。負担を小さくすれば少子化対策になることはもちろんですが,教育に対する基本的な考え方が,日本とは違うのでしょうか。

中澤 たとえばアメリカでは,「スタートラインを保証する」という発想があるんですね。そうしなければフェアな競争にならない,公平な競争だからこそその結果が正当化されるという考え方です。

実際には,アメリカには人種問題などもあって,生まれた時から日本よりずっと大きな格差がありますが,教育プログラムなどにかなりの予算を使い,平等な競争にもっていこうとしているんですね。

河合 でも,アメリカは高等教育の私費負担の割合が高いですよね。

中澤 たしかにとても高いのですが,実はアメリカは奨学金制度がかなり充実していて,統計データに出てくるような非常に高額な授業料を全額払う学生は,それほど多くないのです。

海外では,奨学金とはスカラーシップ(scholarship),つまり返還の必要がない「給付型」です。日本は卒業後に返還しなければならないので,本当は「ローン」です。それを「奨学金」と呼んでしまっているのです。文部科学省も,国際的な報告文書にはスチューデント・ローン(student loan)と正しく書いているのですけれど。

河合 そうなのですか!

中澤 ええ。日本の奨学金はどう見てもローンですから,国際社会ではそう書いています。しかし日本のなかではそれを「奨学金」と呼ぶ風習ができてしまっていて,誰も疑問に思っていないのも大きな問題です。

アメリカでは,大学や財団など,さまざまな組織が奨学金制度を設けているし,大学に対する民間の寄付がかなり多いですね。こういう手法は日本でももっと取り入れていかなければなりません。

公教育費は国民の共通基盤をつくり,社会に還元する意識を育てる

河合 最後に,公教育費が少ないことのデメリットを教えてください。

中澤 教育格差をつくり,国民が同じベースを共有できなくなることは,公教育費が少ないことの弊害の1つです。

また,日本の子どもたちは「親に育ててもらった」という気持ちが強いので,「自分が学んだことを社会に還元しよう」という気持ちは育ちにくいのではないでしょうか。

河合 ああ,それは私の家庭でもよく話題になることです。

中澤 しかし,何といってもいちばん困ることは,子どもが減ってしまうことでしょう。親は,教育に使えるお金が少ない時は,子どもに受けさせる教育の程度を落とすのではなく,子どもの「数」を調節しますからね。

でも,教育を受けさせる子どもがいない,つまり子どものいない人が増えた今の日本では,老人福祉のような「将来確実に自分が頼ることになる政策」に税金をたくさん使ってほしいと願う人が多くても不思議はありません。日本は少子高齢化対策が遅れてしまったので,すでにそう考える国民が非常に多く,たいへん大きな問題です。

でも,少子化で社会の活力が失われれば,誰にとっても困ります。そうならないために,私たち教育を研究する者がどんな説明ができるか。さらに頑張っていかなければなりません。

河合 本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。たくさんの人がこの問題について,早く目を覚ましてほしいと思います。

文献

1)国立社会保障・人口問題研究所:第14回出生動向基本調査──結婚と出産に関する全国調査夫婦調査の結果概要.2010.

2)内閣府:「子ども・子育てビジョンに係る点検・評価のための指標調査」報告書(概要版).2013.

3)OECD:Education at a Glance 2013:OECD Indicators. OECD Publishing, 218, 2013.

4)中澤渉:なぜ日本の公教育費は少ないのか──教育の公的役割を問いなおす.勁草書房,2014.

5)外務省:経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約).

6)文部科学省:学校基本調査.

7)文部科学省:大学・短期大学等の入学者数及び進学率の推移.

8)文部科学省:国立大学と私立大学の授業料等の推移.

[以上,URLはすべて2016.03.23現在]

*本連載は,『助産雑誌』2015年8月号に掲載した記事をWeb用に再構成したものです。

*本記事と本記事に含まれる画像の無断転載は固くお断りいたします。転載・引用の際は,出典として本ページのURLを明記してください。

助産師は,妊産褥婦と児のケアはもちろんのこと,いのちの授業を受ける年代の児童や学生,更年期の女性からも期待される,女性の一生に寄り添う専門職。『助産雑誌』では,臨床現場で欠くことのできない最新の知識と情報を毎月発信している。助産学生から新人,ベテランまで,幅広い年代の助産師に向けた雑誌。目次・ご購入・年間購読は下の「詳細情報はこちら」をクリック!