かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

なぜダチョウ倶楽部の竜兵は、 気づいたら熱い湯に入っているのか

2019.6.07 update.

郡司ペギオ幸夫(ぐんじ・ぺぎお・ゆきお)

1959年生まれ。東北大学理学部卒業。同大学大学院理学研究科博士後期課程修了。理学博士。現在、早稲田大学基幹理工学部・表現工学専攻教授。

著書に、『生きていることの科学』(講談社現代新書)、『生命、微動だにせず』『いきものとなまものの哲学』(青土社)、『群れは意識をもつ』(PHPサイエンス・ワールド新書)、共著に『内部観測』(青土社)、『TANKURI』(水声社)など。最新の単著は『天然知能』(講談社選書メチエ)。

研究室ホームページはこちら⇒ http://www.ypg.ias.sci.waseda.ac.jp/index.html

聞き手・構成│白石正明+番匠遼介(医学書院)

現実は二項対立で語れない

——『天然知能』をたいへん面白く読みました。全部理解できたわけではないのですが、わからなくても面白い本ってありますよね。ただ、もっと詳しく知りたかったので今日は来ました。

郡司 ありがとうございます(笑)

——この本には「ああ、そうだったのか」と気づくことがたくさんあって、看護などケアに携わっている人たちにもぜひ読んでほしいなと思いました。というのも看護は、この本で最高の価値が置かれている「ダサカッコわるい」の最たるものだからです。手術などの医療行為は、するべきことがはっきりしていて、ノイズは全部除外できる。だけど看護の対象は生活そのものだから、意図と実現がずれやすく(=同書でいう「カッコわるい」)、外部から余計なノイズがいろいろ入ってきてしまう(=同書でいう「ダサい」)。

郡司 なるほど。僕はいちおう自然科学者なのですが、手術のようにちゃんとした環境のもとで計算することでは、つまり科学のモデルでは、本当の意味での現実が見えてこないだろうと思っています。そこが出発点です。

科学は、科学が設定した条件のもとで、科学がつくりだした測定装置で世界を見て、理論がうまくいったと言うわけです。極論すると、水がコップの形をしているか否かを考えるとき、コップで水を汲んで、「水はコップの形をしているんだ」と言う。それ以外の可能性は、測定装置によってあらかじめ排除されてしまう。

たとえば、生物の群れをプログラミングでどう実現してきたか、ほとんどの科学者がどう考えてきたか、説明しましょう。群れのモデルでいちばん問題なのは、人間の社会と一緒で、〈個の自由〉と〈社会性〉の両立です。この二つは、普通に考えると、矛盾しますよね。自由は大事だけれど、社会を維持するためには、みんなが自分の自由を犠牲にしなくちゃいけない。でも、すべての自由を奪われたくはない。

そこでギリギリのところで妥協点を設ければ、適度に民主的で、適度に自由な、理想的な社会がつくれるだろう。そう考えてしまうわけです。

群れのモデルも、基本的にはそう考えられています。もちろんパラメータの調整などはもっと複雑ですが、基本的には、個の自由と社会性のような「二項対立」に対して、なんとか妥協案をとることで、生物らしい群れを実現できると考える。

——えーと、もう少し具体的なレベルで言いますと……。

郡司 二項対立に対する妥協案という意味で、道具における「万能性と効率」を考えてみます。ナイフというのは紙を切ったり、木を削ったり、ワインのコルクも無理やりこじ開けられます。けっこう何にでも使えちゃうわけで、万能性が非常に高い。でも一つのものに対する効率はそんなによくないですよね。ハサミには負けるし、ワインの栓を抜くのも得意じゃない。といっても、ワインの栓抜きのほうもワインの栓抜きに使えるだけで、紙を切るとか、ほかのことはぜんぜんできない。

万能性と効率というのはトレードオフを起こしていて、どちらかを立てれば他方は立たない、という話なんですよね。さっきの社会性と自由と同じように。じゃあ、万能性をある程度持たせながら効率をあげるにはどうしたらいいか。一つは十徳ナイフのように、さまざまな用途をバラバラにして閉じ合わせる。でもこれでは、たくさんの道具を束ねて持ち歩くことと大差なくなるので、できるだけ一つの道具となるように洗練させる必要がある。

むかし十徳ナイフを一枚の金属プレートで実現する道具がありましたが、それは万能性と効率の妥協の産物ですね。四角いプレートのある辺は定規、ある頂点とその周辺は薄くなっていてナイフ、別の頂点はマイナスドライバーといった具合です。絶妙のバランスでさまざまな機能が配分されていますが、使い方を間違えるとケガをしますね。定規を使うつもりで、ナイフの部分を握ったり。つまり妥協の産物はつくれるものの、逆に使い勝手が悪い。

群れのモデルの場合も同じです。自由と社会性の妥協点を実現したモデルやロボットは、ものすごく精密に調整することで、つくれることはつくれます。けれど、精緻な計算で実現したものは、少しの温度変化や環境の変化で、たちどころに動かなくなってしまう。つまり、これも現実世界における使い勝手の悪さをあらわすもので、頑健性が非常に低い、ということですね。

——精密に計算すればつくれないわけではないけど、安定しない。なぜでしょうか。

郡司 万能性と効率は、「道具」という人間の都合でつくられた世界の概念です。そのトレードオフは、だから人間の道具の設計思想に依存して現れているわけです。群れや人間の社会は、道具ではなく、こちらの都合で見たり使ったりできない現実の事物や現象です。科学的モデルやロボットの多くは、これに人間の都合を押し付けている。そこに問題があるのじゃないかと思います。つまり、そもそも自由と社会性の矛盾や対立は、ある意味でアーティファクト(artifact)、人間がつくりだした問題なんじゃないかと疑っているのです。

人間の都合の典型的例が、同期的時間だと思います。人間は、計算するときや、論理的にものを考えるとき、「時間」が全部同期していることを前提に話を進めます。つまり、どこにいる人も、同じ状況を観測して、同時に判断して、同時に動くということですね。

群れのモデルも、基本的にはそうした「同期」を前提につくられています。いったん何か計算して、全部やめて、全部また同じスタートラインに立って、また次の計算をやる。そうやって時計が同期をとりながら計算しています。

――やっぱり同期させないといけないんですか。

隣の人の情報を見ながらそれを参照して仕事をする場合を考えてみます。このような状況は、ほとんどの計算に存在します。隣の人の読んでいる新聞を読んでいる最中にページをめくられたら、情報が混乱しますね。「彼は捕まった。しかし冤罪だった」という記事があったとして、後半部分が読めなければ意味が逆になりますからね。こういうことを防ぐために、タイミングを一致させる。いわば、隣の人が新聞読み終わるのを待っているわけです。

しかしこのタイミングの一致、「同期」を前提とすることは人間の都合ですから、ここから先ほどのナイフとワインの栓抜きのように、効率と万能性のトレードオフや、自由と社会性の矛盾が出てきてしまう。

僕が見るところ、現実というのは、それぞれの時間は非同期で、みんな勝手な時計で動いている。つまり時間はローカルに調整されていて、グローバルに同期していないわけです。そこで群れのプログラムも、そのようにバラバラの時計で設計してみる。すると、二項対立からもたらされるトレードオフが壊れてきて、同期の時計で考えたギリギリのバランスよりも、より万能性も持ち、さらに効率がよく、また頑健性も高い、という群れが実現されるのです。

ダチョウ倶楽部の非同期性

——それこそが、生物が実際にやっていることなんですね。

郡司 はい、そうです。いちばん考えやすいのは「能動」と「受動」ですね。個の自由と社会性において、前者(自由)は能動性の発露、後者(社会性)は社会規範を受け入れる受動的態度と考えられますから。

一般に、能動と受動は二項対立で考えられますが、僕は「能動的な受動」と「受動的な能動」のような、より中途半端な態度が、時間のズレのなかで次々に実現されていると思っています。能動的受動というのは、「受動的であることを能動的に表現すること」。お店に入ったときの挨拶「いらっしゃいませ」が、まさにそれですよね。

——発話自体は能動だけど、内容が受動。

郡司 もっとわかりやすい例でいえば、ダチョウ倶楽部のコント(笑)。

熱湯風呂があって「入るひと〜」と聞くと、皆、ハイハイハイって手を挙げるわけですね。で、いちばん最後に挙げた竜兵が、「どうぞどうぞ」と言われてなぜか入ることになってしまう。つまり「どうぞどうぞ」は能動的な受動の表現であるし、最後に行かされるほうは、一見能動だけれど受動的な能動で、「俺、行くわ」って感じになる。

大事なことは、このコミュニケーションは同時に発言していたら成立しないということです。タイミングの微妙なズレで、竜兵ははめられてしまうのです。竜兵が熱湯風呂に入ってしまうのは、二項対立を調整して妥協点を探ったのではなく、時間的なズレがあるからなんです。

能動と受動が対立して、いずれかが明確に決まるわけでもなく、能動と受動を中和してしまうわけでもない。能動と受動は、非同期な時間によって、能動的受動、受動的能動、能動的受動的能動……など、関係を内包させて区別しながら区別を無効にする。こうして、能動と受動の二項対立は見えなくなっていく。

人工知能と現象学と、外部

——ふつうは何かしらの二項対立を設定して、一生懸命そのなかで考えようとしますよね。でも郡司さんのお話は、その前提の外に出てしまう感じがありますね。

いま哲学では思弁的実在論が盛り上がっています。郡司さんは基本的にそれに同意しつつも、「あの哲学は外部の実在を証明しただけである」と書かれています。ご自身は証明のその先、つまり「外部とどうつきあうか」を考えている、と。一方でAI研究者たちは、計算が精密になったことで、「外部を考えてもしょうがなくなった」と外部が解消したかのように振る舞っている。これらは一見対立しているように見えるけれど、実はコインの表裏であって、身体や時間など現実にあるものを無視してしまっているとおっしゃっていましたね。

郡司 僕はやっぱり、「実在する世界を肯定したい」という気持ちを持っています。『天然知能』の帯には、『理不尽な進化』(朝日出版社)の吉川浩満さんに「AIブームへの正しいカウンター」と書いてもらっていますが、人工知能のブームについては危機感があります。

それはよく言われるような、シンギュラリティが来る、人間の職が失われる、という危機感ではありません。人工知能は、基本的に「わかるもの」を組み合わせて、自分の(人工知能の)世界を拡張してつくっていますよね。自分にはわからないもの、つまり「外部」は一切ありません。そうした理解の仕方を進めることで、人間の、人間についての理解が、人工知能のようになってしまう。これは非常に危ない話だと思います。見たいものだけを見て、他者は排除されますから。そういう認識のあり方が全面肯定されていく。

——逆に、人工知能で理解できてしまう人間になっていくと。

郡司 もともと人工知能は、ミンスキーに見られるように、フッサール、ハイデガーなど、現象学の流れにつながっています。僕は、ハイデガーがナチと関係していたのは、決して偶然じゃなくて、ある程度の必然性を持っていると感じていますが、この部分が人工知能研究には継承されないようにしないといけない。「私の世界」を徹底的にまとめていって、そこに時間を考えていくと、時間というのは私が死に向かっていくもの、という話にならざるを得ない。ここでは、自分の思考する世界全体の外側については考えない。そういう「全体性」が、強力な何者かにすり替わるというのはある意味で当然の結果だと思います。

人工知能や現象学的な話は、どちらかというと一人称で、自分がいきいきと生きられればいいという考え方だと感じています。でも、自分とまったく関係のない人、社会にはまるで役に立たない人も、世界にはたくさんいるじゃないですか。そういう人たちは、関係がない限り目にも入らないわけです。目にも入らないことを許して、目に入っている世界だけで自分を成長させられればいいみたいな。現在の人工知能はそうなるんじゃないか。それは、いくらなんでもとんでもない話だという気がします。

かといって、「自分以外の人のためにも、一緒に生きなくちゃいけない」と言ってしまうと、一見世界を他者や外部へと拡張したように見えますが、それはあくまで「自分が理解できる範囲で」ということです。だから、「私とあなたが入れ替え可能である」という、やはり閉じている世界にいることになる。その人たちの立場に立つ、なんてことは絶対にできない。できると思って何かやるほうが、よっぽど恐ろしいことだと思うんですね。

二項対立の外に出る仕掛け

——看護や福祉では「その人の気持ちになって」みたいな言い方がよくされますが。

郡司 もちろん、「自分がこういう感じを持っているときには、相手はこういうことを思うだろう」と、自分のなかでそのモデルを持つことはたぶん誰しもがやることでしょう。

ただ、「受動と能動」だとか「問いと答え」みたいに、両者の対応関係が一つに決まることを前提にして考えるんじゃなくて、そのあいだにズレが入ってこないと、コミュニケーションはうまく機能しません。受動に対して能動を対置したつもりが、なんか曖昧で、受動的能動みたいで「あれ?」という感じ。問いに対してうまく答えたつもりが、ピンとこなくて「あれ?」と。こういうズレにツッコミが入りまくり、そこへ外部から何かやってくる。そういった「自分と相手」のモデルを携えながら生きることが、「その人の気持ちになるかのように」ということでしょうね。

だからこのモデルは、あくまでも「宙吊りにされた二項対立」として、本当の意味でわからない相手=他者へアクセスするため道具といいますか。そういう覚悟が大事なんじゃないかと思うんですね。

——二項対立が宙吊りにされている……。もう少し説明していただけますか?

郡司 ふつう、問題と解答は、排他的な関係です。問題が成立するときには、まだ解答がない。解答があったらば、もう問題は考えなくていい。これがわかりやすい二項対立です。「椅子ってなんですか」「これが椅子の画像です」「わかりました」で終わります。終われるというのは、その答えがそれしかなくて、まさにいい答えであることを意味している。だから、問いに対して答えの関係がただ一つに決まるとき、排他的な関係になるのです。

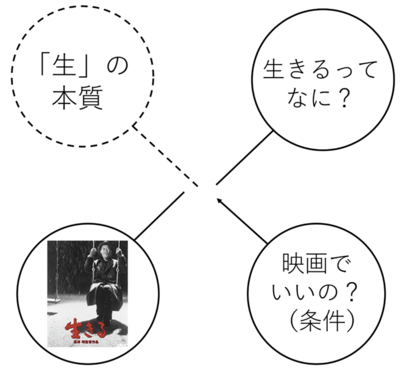

では、もっと難しい問題について考えてみるとどうでしょう。「生きるって何?」みたいな問いになると、なかなか答えられません。ただ一つの解答として、「これ」という答えは出せないですよね。

でも、そこでもし「それは黒澤明の『生きる』という映画でしょう」と答えたらどうでしょう。「違うよ!」とツッコミが入りますよね(下図)。

問いと答えに生じるズレとツッコミ.

これがツッコミとして成立するのは、「生きるとは」という質問と、黒澤明の『生きる』という解答のあいだに、明らかに空白、ズレがあるからです。そのズレにツッコミが入り、ズレはより明確になる。その結果、問いに対する答えは不十分となって、答えが出たのに問いが消えないのです。これが排他的なはずの二項対立の宙吊りです。この宙吊り、ズレによって、質問者も想定していなかったような、何か生(せい)の本質にたどり着ける可能性が出てくる。徹底した外部としてアクセス不可能だった生の本質がやってくるのです。

このように「生きるとは何か」から二項対立の宙吊りが出てくるのはわかりやすいですが、本当は、「椅子とは何か」という質問も、同じように、二項対立の宙吊りに接しているはずなのです。椅子の画像を見せられて「わかった」と思うのは、要するに「百聞は一見に如かず」という条件のもとで見ているからにすぎません。本当は「そもそも座るって何だ?」みたいな本質が背後にいっぱいあるのに、特定の条件に束縛される限り、そこにはぜんぜんたどり着けない。

——そこで郡司さんは『天然知能』で、外部すなわち想定外のことがやってくるのを「待つ」のだと書かれています。同時に、ただ待つのではなく、「仕掛けが大事」とも書かれていますよね。その仕掛けというのを、具体的にもっと聞きたいのですが。

郡司 小説や詩は、まさに外部に対する仕掛けといえるでしょう。文学って訳のわからない話がいっぱいあるじゃないですか(笑)。言葉は並んでいるんだけど、言葉の意味そのものを捕えるものではなくて、語間にある変なものを感じ取って、その並びに対する独特な雰囲気を立ち上げたり、イメージを理解するわけですよね。

僕はずっと理科系にいましたが、みなさん哲学の本は読むわけですよ。だけど、そこでもやっぱり数学や物理の教科書のように、「言葉はある特定の意味を指定していて、文が指定する一個の客観的な意味を読み取ることが正しい読み方で、それ以外は誤読である」という前提のもとで読むわけですね。

その意味では、小説や詩はむしろ誤読のための仕掛けなのだと思います。ここで、宮沢賢治の「なめとこ山の熊」を例に出します。これはつい最近出した『TANKURI——創造性を撃つ』(中村恭子さんとの共著、水声社)で詳しく論じています。それは熊と熊撃ちの猟師の話です。

熊と猟師で童話をつくる場合、まず、そこには「殺す/殺される」という排他的な関係があります。その二項対立だけで考えると、熊も人間も、お互い敵同士の関係に見えるけれども、それは入れ替え可能で、どっちが殺す/殺される立場になるかわからない。そういう厳しい生存環境のもとで生きていくことこそが、われわれの生の現場だ——みたいな話になると、排他的な関係が、交換可能なことで循環さえ意味しますが、排他的な関係を前提にしてそこに留まるだけです。すると、閉じたエコシステムみたいな思想として終わっちゃうわけですよ。これでは文学にならない。

「なめとこ山の熊」では、殺す/殺されるの関係が宙吊りになっています。ある日猟師が熊に会って殺そうとすると、「2年待ってくれ。2年経ったらば死にますから」と言って熊はどこかへ去ってしまう。猟師が忘れていると、たしかに2年後、窓の外でドタッと音がして、開けてみると、熊が血を吐いて倒れている。猟師は畏敬の念を感じてしまう。

最後に猟師が死ぬところでも、その死体は、まるで生きているように山のてっぺんに置かれて、山の熊たちが車座になって何か拝むようなことをやっていたようだと、そういうナレーションみたいなのが入って物語は終わります。

殺す/殺されるみたいな排他的関係を用意しながら、それが無効にされ、宙吊りになっている。殺したならば、殺されたほうは消えるはずなのに、殺すほうも、殺されるほうも残ったまま共立している。この「二つのものが共立している」ところがポイントで、共立しているがゆえに、そのあいだに変な隙間ができて、その隙間に何らかの形で考えなければならないものがバーッとやってくる。殺す/殺されるに留まるだけのエコシステムのようなものの外部、賢治的な宇宙がやってきて、そこで人は拝んだり、思考が始まる。

日常という「奇跡」の裂け目に、デジャブがやってくる

——何かうまく収まらない感じがいいですね。その余白というか裂け目がポイントなのかな。

郡司 哲学は、外部も含めて、全体をうまく記述するみたいにしないと気が済まないところがあるでしょう。だから、ある種の外部性みたいなものを言葉にしてしまう。でもその瞬間に、「外部というものがあって、それがやってきて、巻き込んだ全体が世界ですね」みたいな話になって、わかったような気になってしまうんです。

現実に外部を召喚するという行為は、けっこう命がけで奇跡的です。それを皆、一生懸命やってるにもかかわらず、そんなのは自明だという感じで終わっちゃうんですね。時間に関する議論がその典型だと思います。時間というのは、過去と未来があって、その真ん中に現在がある、と簡単な図式で思われがちですが、実際にはベルクソンが言っているみたいに、過去は「実現された過去」であって、未来は「まだ実現されていない過去」のことですね。

つまり、過去と未来の関係は、部分と全体なんです。実現されたものはごく一部で、可能なものはものすごく大きくある。そこに、何か現実みたいなものがやってきて、そのあいだを貼り合わせて、「今」というのがつくられる。つまり今とは、ちょっと前の過去と、ちょっと先の実現されていない過去がつながった、ある種の幅を持った時間概念のこと、と考えられます。

そこに私はデジャブのことを考えるんです。以前、目の前でおばあさんがカートを引っ張っているのを見ました。どうやら車輪が濡れているみたいで、轍(わだち)ができている。「おばあさんの車輪が濡れているから轍ができているんだな」と、ずっと10分ぐらい歩きながら見ていました。

——10分ですか(笑)

郡司 ええ。それがある瞬間、突然、車輪と轍がズレたんですね。そのときに初めて、その轍はだいぶ以前にできていて、たまたまおばあさんのカートが、その上を走っていただけだとわかった。その一瞬、すごいデジャブ感が起こったんですよ。その理由をあとあと考えてみると二つの因果関係がズレてしまったから起きたんだろうと思い至った。

つまり、さっきまでは「車輪が濡れているから轍ができている」という因果関係が頭の中でずーっと回っていて、現実の轍に沿っている映像とちゃんとつながっていました。因果に関する反復が、この今を完了させ続けている。解釈が循環していて、完了して、完了して、完了し続けていますが、それはまさに現在と接続することで現在完了を成している。

ところが車輪が轍からズレることで、「車輪が濡れているから轍ができている」という因果関係の説明ができなくなった。この因果関係の反復は、完了には違いないのに、現在との接続を絶たれてしまう。現在と無関係な完了形、それはつまり過去完了しかあり得ません。だから、現在完了に過去完了が共立して、今完了していることに、かつて完了したという感覚が伴う。だから今現在それを見ているにもかかわらず、過去に見たと感じる、まさにデジャブになってしまったのではないか。そう考えたのです。

でも、これって特殊なことではないと思います。「今」というのがある程度の幅を持つというのがまさにそれです。たとえばボールが飛んでいるのを見たときですら、そこにあったのが今ここにあって……ボールがここにあることと、そこにあることの因果関係は違うわけです。その違う因果関係が接続されてしまうからこそ、われわれは「運動」を知覚できるわけです。われわれは、そういった接続を絶えずやっている。

普通は、こうした運動の認識は自明のものに思えるけれども、ちょっとした違いで、デジャブを感じたり、もしくは統合失調症や離人症のようになってしまう。

「現実」が向こうからやってくるのは、「簡単に機械的に思えるけれど非常にとんでもないこと」であって、日常はたまたまうまくいってしまっているだけなんです。そこにはとんでもない可能性が潜在しており、そうした可能性の結果が、自明と思える安定的な日常につながっている。従来の哲学はそこを無視している。

謎の歌声、ムールラーについて語る郡司先生。

後ろは『TANKURI』共著者の中村恭子さん(京橋・ASK?にて)

(郡司ペギオ幸夫先生「天然知能」を語る 前編終了)

「考えるな、感じろ」とブルース・リーは言った。計算を間違い、マニュアルを守れず、ふと何かが降りてくる。それらはすべて知性の賜物である。今こそ天然知能を解放しよう。人工知能と対立するのではなく、想像もつかない「外部」と邂逅するために。