かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

村上靖彦×宮地尚子【前編】違う道からケアに近づく

2021.9.15 update.

村上靖彦(むらかみ・やすひこ)

1970年、東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程満期退学。基礎精神病理学・精神分析学博士(パリ第七大学)。現在、大阪大学大学院人間科学研究科教授。専門は現象学的な質的研究。著書に『自閉症の現象学』(勁草書房、2008)、『治癒の現象学』(講談社選書メチエ、2011)、『傷と再生の現象学』(青土社、2011)、『摘便とお花見』(医学書院、2013)、『仙人と妄想デートする』(人文書院、2016)、『母親の孤独から回復する』(講談社選書メチエ、2017)、『在宅無限大』(医学書院、2018)、『子どもたちがつくる町』(世界思想社、2021)、『交わらないリズム』(青土社、2021)など多数。

宮地尚子(みやじ・なおこ)

一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻・教授。精神科医、医学博士。1986年京都府立医科大学医学部卒業、1993年同大学大学院医学研究科修了。1989~1992年、ハーバード大学医学部社会医学教室および法学部人権講座に客員研究員として留学。1993年より近畿大学医学部衛生学教室勤務、2001年より一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻・助教授を経て、2006年より現職。専門は文化精神医学、医療人類学、トラウマとジェンダー。著書に、『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房、2005/新装版2019)、『トラウマ』(岩波新書、2013)、『トラウマにふれる』(金剛出版、2020)など多数。

2021年8月19日、東京・代官山 蔦屋書店にて、村上靖彦著『ケアとは何か』(中公新書)と宮地尚子著『環状島へようこそ』(日本評論社)の刊行記念オンライン・トークイベントが行われました。

ケアをめぐって、かつてない新しい論点が頻出したこのトーク。当「かんかん!」が再構成をして、前編《違う道からケアに近づく》と後編《ケアの焦点は「時間」》の2回に分けて掲載します。緊張感のなかにも温かい交流が感じられるおふたりのやりとりをお楽しみください。

(トーク掲載を快くご了承いただいた代官山 蔦屋書店様に深謝申し上げます🙇)。

1 画期的な自前の理論――「環状島」

村上■とっかかりとして、僕から宮地さんの『環状島へようこそ』について感想をお伝えするところから始めましょうか。

宮地●お願いいたします。

村上■「環状島」って今、トラウマの理解にとって誰もが参照する概念というかイメージだと思うんですが、外側から見たときにすごく印象的なことがひとつあります。これは、日本で、すごく久しぶりに自前でガチッとつくられた強力な精神医学の理論じゃないかということです。輸入じゃない形で、こういうふうに誰もが参照するような理論ができたってすごく大きなことだなと思うんです。

たぶん、先日亡くなられた木村敏先生の「あいだ」ですとか、心理的時間感覚をアンテ・フェストゥム(祭りの前)、ポスト・フェストゥム(祭りの後)などと表現した議論以来じゃないかなぁと思うんです。それがすごく印象的です。

というのは、医療の世界も、心理の世界も、福祉の世界も、全部カタカナなんですよね。カタカナの理論を取っ替えひっかえいろんなものを輸入してきて、セミナーやって、次のものに移っていく。それをずっと繰り返してきている。そのなかで環状島は、最初の本(『環状島』みすず書房)が出版されてからもう15年ぐらい経ってますよね。でもこうやって、いまトラウマの臨床されている方がみんな参照する言葉になっているって、すごくいなって思うんです。

環状島(『環状島へようこそ』日本評論社、17頁より)

宮地●誰もが参照するほど有名かどうかはわからないですけど(笑)、モデルとしてほかにないというのは事実かもしれません。ただこのモデルは、私が自分でつくろうと思ったわけではなくて、自然にできていったというか。何年もかかってこういう形にだんだん出来上がっていったんです。私がつくったというよりも、私の脳を通して「勝手にできていった」。もしくは「できざるを得なかった」みたいな感じはありますね。

安永浩さんのファントム理論ってありますよね。あれなどは、ひょっとしたらとても似たことを言ってるのかもしれないと勝手に思っていました。一度安永さんにお会いして、お聞きしてみたいなと思っていたんですが(残念ながらお亡くなりになりました)。環状島の「内海」をどういうふうに捉えるかによっては、精神病理学とも結びつけうるのかなとは思っています。

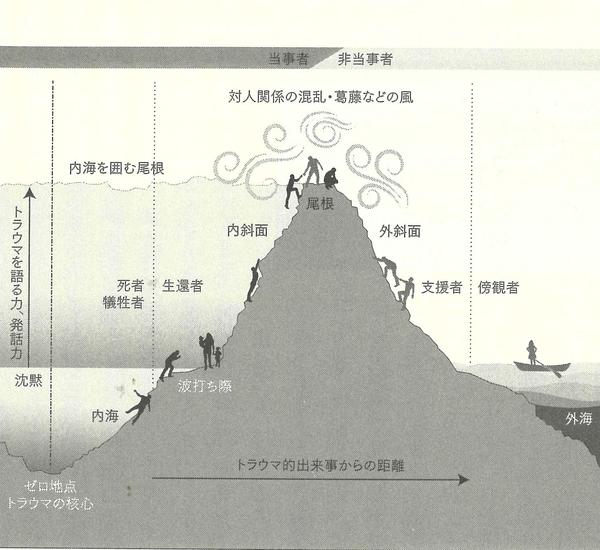

環状島の断面図(『環状島へようこそ』18頁より)

村上■今まで精神医学って統合失調症中心だったじゃないですか。宮地さんも本のなかで何回か指摘されていると思うんですけれど、これには僕もすごく違和感を持っています。むかし小児科の病院で自閉症を研究していたことがあったんですけれども、当時も統合失調症の議論しかなかった。特に精神病理学って言われる哲学的な議論は、統合失調症ばっかりですね。ほかにもっと社会のなかで大事なことがいっぱいあるのにって思ってたんですよね。そのなかで、トラウマについてこうやって強い議論を出されたってすごく大きいです。

宮地●ありがとうございます。

村上■もうひとつ言うと、この環状島の話は、当事者の方が傷つかない議論だと思うんですよね。宮地さんの本を当事者の方が読まれることたくさんあると思うんですけど、たぶん、すごく気をつけて書かれていると思います。傷つかないのはなんでかっていうと、当事者の方たちの目線で書かれているから。それをすごく強く感じます。これって精神医学の世界のなかでは――中井久夫先生はそういう方だったと思うんですけれども――実はあまりなかった。

一般に精神病理学といわれる哲学的な議論って、当事者の人に向けて発せられる言葉じゃないんですよね。たとえば妄想についてのいろいろこねくり回した議論はあると思うんですけど、あれを突きつけたら暴力になるよなって。その感覚が僕のなかではすごく大きい。

宮地●私も伝統的な精神病理学は、当事者にとって非常に暴力的な物言いが多いと感じています。病者を突き放して、あくまでも自分は正常な傍観者として観察・分析している。それが私には合わなかったし、読んでも正直わからない(笑)。言語ゲームのような感じがして、その界隈から距離を置いていたということはありますね。

環状島モデルがどこまで本当にトラウマを捉えられるのかはわからないですけど、必然性のようなものは感じます。当事者との関わりの中で生まれてきたものだからでしょうか。自分はメディア(媒介)でしかないというか。当事者や支援者で、このモデルを使ってくださってる方も結構いるので、それはとてもありがたいし、トラウマについてある程度のことは言えるだろうと思っています。

2 メタファーで考える――海、空、陸

村上■この『環状島へようこそ』の中で、伊藤絵美先生と映画の『グラン・ブルー』に言及されてる箇所があります。環状島には、こうやってズボッと潜っていくイメージと、あとは野坂祐子先生との対談で登場した、上から環状島を眺めるというイメージの両方がありますよね。その両方を描けるのが大きいのかなと思いました。深いところに潜っていくところと、上から俯瞰するイメージ。

宮地●空からと海からと、たぶんもう一通りあって、地上ですね。あくまでも地べたを這うというか、外海から外斜面に上陸して、または内海から内斜面に這い上がって、環状島をとにかく歩くというのがメインです。

村上■あぁ、なるほど。

宮地●何も道具を持ってなくて、とにかくひたすら歩くしかない、みたいな。そういう地道なものがいちばん基本ですね。でもヘリコプターやドローンを使って、空から俯瞰するようなこともある。マスメディアの報道だったり、ある種の学術的な調査がそれにあたります。そういう方法でしか見えない全体像がある。でもきっといちばん大事なのは、潜るということでしょうね。潜水艦だったり、グラン・ブルーであったり。どこかとても深いところでつながってる地下水脈であったり、海底トンネルであったり、そういうもので伝わる何かなんだろうなぁとは思うんですね。

ただその、水面下の部分は基本的には見えない。特に最初に『環状島』を書いたころは、どうやったら水面から上がって声を出せるのかというところにポイントを置いていたので、あんまり水面下のことを考えてなかったんです。でも心の問題に関しては、言えないこと、そのとき自分でもわかってないこと、他の人にもわからないことがたくさんあるので、水面下の部分ももっと丁寧にみていきたいなという気持ちが強くなってきました。

面白いなと思うんですよね。モデルをつくって使ってみたら、次の展開が見えてきて、またそれを使ってみたら、次の展開が見えてくる。全然固まっていなくて、どんどん発展していくっていうのが興味深い。いちおう私がつくったんだけど(笑)、なんかちょっと他人事というか。

村上■なるほど。先ほど「おのずとできた」と中動態的なことをおっしゃっていましたが、できてからもそうなんですね。たしかに、この『環状島にようこそ』に出てくる7人の方それぞれが自分の環状島のバリエーションをつくっていますよね。それがすごく面白い。

宮地●そうなんですよね。

村上■坂上香さんが「二重の輪っか」にしてみたりとか、それぞれに違うことをおっしゃっている。あと「水が乾いたら」とか、「水が深すぎたら」とかそういう話もあって。どんどんイメージが変わっていきますよね。

宮地●山や海や空など、自然なメタファーを使ってもいるからかもしれませんね。私たちのふだんの思考自体にも、メタファーが入ってるわけですから。そういったメタファー的思考が活性化されるし、遊べるっていうのもいいのかなぁ。舟とか、風船とかね。眉間にしわをよせて深刻に議論をするだけじゃなくて、子どもが遊ぶみたいに、「こういうのありじゃない?」とか「こうしたらどうなの?」みたいな感じで、話が広がっていくのは、とても楽しかったです。

村上■その遊びの部分って、ふだん宮地さんのトラウマの本を読んでる人が抱いているイメージとちょっと違うかもしれないですよね。だってお話は深刻じゃないですか、どのテキストを読んでも。

宮地●そうなんですよねぇ。

村上■だからすごく意外な印象もあるし、でも聞けば「それはたしかにそうだな」とも思う。

宮地●つらい話が多い、読んでてしんどいとはよく言われます。内容そのものが重いし、そういう重い現実を背負った方々と接することが多いので。だから仕方がないなとは思うんですけど、私自身も深刻な暗い人だと誤解されることがよくあるんです。でも私は結構――悩んだりウダウダはしますけど――遊んだり笑ったりするのが好きな人間なので、そこは難しいですよね。ユーモアや軽さをどこまで文章に入れるのかっていうのは……。

3 証人としての著者――『ケアとは何か』

宮地●村上さんの本について、私のほうからも一言。『ケアとは何か』ということで、今までのいろんなご本のエッセンスを集めた感じですよね。たくさんのキーワードがあるし。内容的には全部同意するというか、「本当にそうだよな」って思うんですね。思うんだけど、いろんなご著書のエッセンスを集めたものなので、やっぱり元の本をちゃんと読みたいなって思いました。

実際に『在宅無限大』(医学書院)と『交わらないリズム』(青土社)を読ませていただくと、どうしてこの結論に至ったのかというプロセスが書いてあるから、とっても面白い。だけど、この新書で結論の部分だけを読んでいると、「う~ん、その通りなんですけどね……」みたいな物足りなさがありました。ケアの大事なことって、まとめてしまうとありきたりで、聞き流されてしまいやすいから。

もう一つ気になったのは、「いいことしか書いてない」ってことなんですね。たぶん他の方にも言われたことがあるだろうと思いますけど、ケアのいい部分を集めているし、登場人物もみんないい人ばっかりなんですね。悪い人が全然出てこないし、意地悪な人も全然出てこない。ケアのネガティブな側面や、暗い部分がほとんど書かれていないですね。そこが臨床現場や、ケアの現場で実際にやってる人からすると、ちょっときれいごとに見えてしまう。これが率直な感想でした。

村上■今、宮地さんに言っていただいたことは、僕自身がすごく意識しています。自分の限界でもあり特徴でもあるなぁと自覚してる部分です。ただ、「きれいごと」っていうのは、ある種、このやり方をとる以上、どうしようもないというか、絶対こうなってしまう部分があると思うんです。もちろん、僕が最初にケアの領域に興味を持ったのは、援助職のみなさんへの驚きというか、「こんなすごい人たちがいるんだ」っていう驚きが最初にあったのはその通りなんですけれども。

でも現象学っていう方法論をとると、一人称の視点から細かく記述することになるんですよね。そうすると必ずその人の視点になるんです。だからその人に対する批判的な視線というのは、純粋に現象学的なやり方をとったときには出てこない。批判というのは外からの視点なので。ですので仮に、たとえばあんまりよくないケアと言われるようなものをしている人のデータを分析したとしても、その人を肯定するような分析になるんですね。

それで失敗したこともあって。研究会や授業で聞いていた僕の学生からも、「それはケアとしておかしい」と言われて、原稿を引っ込めたことがいままでもあるんですね。そう言われたら「あ、そうだな、それはまずかった」って自分でもわかるんですけれども、なかなか見えなくて。というのは、どうしても分析するときにはその人の視点に乗っかって動きを分析しようとするので。それが現象学の大きな特徴なので、どうしてもそうすると、きれいごとというか、絶対に相手を肯定することになる。それは方法論上の必然だと思ってます。

宮地●たぶん村上さん自身も意識的にやってるんだろうなと思いました。他のご著書も併せて読んでいて、いいなと思ったのが、村上さん自身がとにかく話を聞くってことですよね。それを書き記す。インタビュアーというか、聞き手であるっていうことがメインなんだなって思います。それはとても大事だなって思いました。

私も書いたりしますけど、基本は聞く人間です。精神科医というのは聞くことを専門とする職業です。診断なんかよりも、聞き出すっていうとちょっと強すぎるんですけれども、聞いて受け止めるなり、聞いて次の何かを返すなり、そういうことがいちばん専門なんだろうと思います。そう考えると、村上さんも同じことをされてるんだなと思いました。

さっき「きれいごとな感じがする」って言ったんですけど、だからこそ、また次に話を聞かせてもらえる。相手にとって村上さんが聞き手として安全であり続けるために、ある意味必要なやり方でもありますね。また、村上さん自身が素晴らしいと思う現場や人に会って話を聞こうと意識的にやっているので、幸せな組み合わせなんだとも思いました。村上さんがインタビューの対象者の方たちに、尊敬の念を持って聞いているということがよくわかるし、細かなところを丁寧に理解しようとしていることもよくわかる。

もちろん現場でケアをする人たち自身が声を出すということも大事なんだけど、そういう声を出す暇もないぐらい忙しかったり、声を出すことにはあんまり興味がなくて、とにかく支援したりつながったりすることのほうが大事な人にとっては、村上さんがとても貴重な証人というか、witnessですよね。目撃者でもあり、記録者でもあり、代弁者でもあり、伝達者でもあり。翻訳者でもあるかもしれない。そういう意味で、非常に重要な役割を果たしているんだなっていうことを感じました。

村上■たしかに僕はインタビュアーなんです。聞き手です。たとえば宮地さんのように臨床家として聞くのとはまた違うと思うんですけれど、インタビュアーとしてはその人が何を言おうとしてるのか、何を伝えたいのかというのをひたすら待つ。それがすごく大事なので。否定しないだけじゃなくて、待つ。だから僕は、インタビューのときほとんど口を挟まないです。そして筋があっち行ったり、こっち行ったり脱線してくれたほうがいいインタビューになることが多いんですよね。支離滅裂なほうが、その人の経験の多様さが出る。

つまり仕事だけが人生じゃもちろんないわけです。看護師さんのインタビューをとったとしても、そこには、その方のライフストーリーのいろんなイベントだったりとか文脈だったりとか背景だったりとかが入り込んで今のお仕事がある。話題が飛んであっちこっちいったことによってそれが浮き上がってくるので、それを待つしかないんですね。こっちはどこにどういう文脈があるのか、わからないですから。

村上靖彦さん

4 共感と何が違うのか――現象学への疑問

宮地●現象学は方法論だと言われるんだけど、私も医療人類学を勉強しはじめたころに、現象学的な文献をいっぱい読まされて……「よくわからんぞ~」みたいな(笑)。カッコに入れるってどうやってカッコに入れられるの? とかね。

村上■入らないですよ(笑)。

宮地●根本的な部分で、現象学って方法論になるのかなという疑問を持っています。「その人の視点から」って、そんなことできるのかなとかね。すごく根本的な部分でずっと引っかかったまま来ていたんです。だから現象学的って言われると「う~ん、それってどうなの?」って思っちゃうんですけど。

村上■こんなこと僕が言っていいのかわからないけど、ちまたに流布してる現象学といわれてるものには、僕はすごく疑問があって。だってカッコに入れるなんてできるわけないじゃないですか。フッサールはフッサールで、なにか彼の自身の経験にそういう名前をつけざるを得なかっただけで、「それは何なのか?」をつかむことが大事なんですよね。そこがわかってる研究者はあんまりいないと思うんです。

なので、僕にとってはすごくシンプルなことなんです。経験の語りだったり、参与観察でつかまえた動きがあって、その動きを外からじゃなくて、「内側から眺める努力をする」ということだと思ってるんですね。それがいちばん大事なポイントです。そのうえで、経験の動きに対して内側に視点をとろうとしたときに、どういう組立てでその経験が成り立っているのかっていう背景を記述・分析していく技法なんだろうなと思っています。そこがエッセンスなんじゃないかと。だから根本はすごくシンプルなはずです。

宮地●私が書いてきたことも、被害者の方からはどう見えるかとか、何がおきていてどのように行動せざるを得ないのかとか、何が苦しいのかとかなので、そういう意味では現象学なわけですね、いちおう。

村上■あ、そうなると思います。だから別に何かと対立するわけではないですし、現象学で閉じこもってるわけではないです。現象学的な視点で宮地さんも書かれていると思うし、それが別に医療人類学や精神医学とクロスしていても全然なんの問題もないと僕自身は思っています。だから視点の取り方と、動きをそのまま捕まえようとするということで、その背景を描き出すってことがポイントだろうなと僕自身は思ってます。宮地さんが人類学の研究をされたときに言われたことも、もしかすると「そこのポイントをキャッチしろ」っていうことだったのかもしれないですよね。

宮地●1989年に医療人類学を学びに留学したときに、とにかく文献をいっぱいもらって、そのなかに現象学を含め、いろいろあったんですよ。積むと厚さが10センチ以上。今、バイロン・グッドやアーサー・クラインマンの顔が思い浮かんでるんですけど(笑)。でももちろんそれらを全部読みこなすことはできず、エッセンスはなんなんだろうと考えてたんです。

いま言われた、「中から」っていう話と、共感がどう違うのか――それがたぶんポイントなんだと思うんですね。もうどの本に書いてあったかわからないんだけど、たしか、ごきょうだいに障害がある方で「その子のことを考えるのは共感じゃないんだ」みたいな記述がありましたね。

村上■あ、そうですね。この『ケアとは何か』でも引用しなおしたんですけど、もとは『摘便とお花見』(医学書院)ですね。そうそう、「地続きなんだ」っておっしゃった方がいて。

宮地●あの部分がすごく興味深いなって思って。

村上■Fさんっていう方ですね。訪問看護師さんなんですけれども、妹さんが重度の心身障害者です。妹さんにも患者さんにも共感はしない、なんでかっていうと「妹と地続きだから」、と言うんです。すごく不思議な感覚で、それであとで聞き直したら、宮地さんが今おっしゃった「妹の視点から世界を見てるから、だから自分で自分のことを同情して泣いたりしないでしょ」と彼女は言ってたんですよね。この視点のとり方自体が現象学的です。Fさんも現象学も、相手の経験の内側から覚めた目で冷静に観察する視点なんだと思います。

『ケアとは何か』全体でも「共感」という言葉は使ってはいないです。相手とコンタクトは取れるけれども、理解はできない、それでも相手が何を望んでいるのかを探るっていうところから始めているので。

宮地●でも自己憐憫はあり得ますからね。

村上■自己憐憫はあり得るけど、「私の妹は自分のことを泣いたりはしてない」って言ってますから。

宮地●そこはかなりポイントですね。とにかく必死で目の前の苦境を乗り越えるしかない人に、その内側から一緒によりそって、乗り越えようとする感じですかね。でも一歩間違えば、過度な同一化にもなっちゃう。このあたりをどう捉えるかによって、ケアやセラピーの現場で、支援者が苦しくなったり、二次的な外傷を受けたり、燃え尽きたりするかしないかが分かれる。単なるヒューマニズム的なものと、本当に役に立つケア――「次に何してほしいのよね?」みたいなことを見分ける力――は、その部分が核となってるんじゃないかなって思います。

村上■そう、そんな気がします。支援職のみなさんは避けがちだけど、ある意味、今回の『ケアとは何か』でも、その部分を考えたいなというのはありますね。すごく微妙な差異ですよね、それって。

宮地●そうなんですよね。微妙な差異だし、ヘタしたらものすごく冷たく見えるかもしれないし。誰にわかってもらうかですけどね。

村上■その部分って、もう1回照れを捨てて考えてもいいんじゃないかなって思うんですけど。

宮地●照れを捨てて……

村上■えぇ。

宮地●照れない!

村上■照れないで考えてもいいんじゃないかなと思うテーマですよね。支援職のみなさんがされてることは、すごく難しいし、すごく繊細なテクニックだと思う。しかも別に冷たいわけじゃ全然ないじゃないですか。ある意味熱い関わりをされていて、でもバーンアウトするような共感とは全然違った関わり方をしている。これはすごく不思議なことですよね。その仕組みを描くって、本気でやろうとした人って、そんなにいないんじゃないかなと思うんですよね。

宮地尚子さん

5 自分をどこに置くか――ジェンダーと巻き込まれ

宮地●あともうひとつ、ジェンダーの視点をあえて抜いてるのかな、と。

村上■これも本当に弱点ですね。自覚してます、ジェンダーを入れられてないって。この『ケアとは何か』でも、編集の楊木(やなぎ)さんに「ジェンダーの視点を」って言われたんですけれども、結局入れ込めなくて。僕の弱点ですね。これはわかってるんですけれども、すごく難しいです。

僕の医療関係の本に出て来る登場人物って、8割9割が女性です。もちろんケアラーに女性が多いっていうのもあるんですけど、それは何なのかっていうのは本当は議論しないといけないところだなとは思っています。

宮地●簡単に入れられる話じゃないだろうとは思うので、ジェンダー入ってないからダメということではないんです。だけど「ケアそのものがフェミニンなものだ」として、女性性と結びつけられることが多い。でも今、たとえばケアリング・マスキュリニティっていう言葉もあるし、実際に男性の看護師さんや介護士さんもたくさんいて、その人たちにはその人たち独特の悩みなんかもあるかもしれないし。そこもとても大事なところだろうなと思うんですね。

もちろん、性別を明記したらいいという話ではないんだけど、読んでいて、インタビューを受けている人が男か女かもわからないじゃないですか。男か女かわかったからって何がわかるんだとも言えるんだけど。でもやっぱりケアを考えるときに、どうジェンダーを入れていったらいいかも、今後の村上さんのテーマの一つであってほしいんだけど。

村上■すごく意識してます、そこの部分を。だからたとえばエヴァ・フェダー・キテイなんかのケアの倫理の議論はもうみんなの前提としてあると思うので、それとはちょっと違った仕方で考えないといけないんだろうなと思ってはいます。社会的規範との関係というのが僕のテキスト全体に弱いのですが、ジェンダーの問題と社会規範がどう働いているのかということは、本当は入れ込まないといけないと思っています。つまり女性が引き受けてきたケア労働というのとは違う議論を考えたい。

宮地●難しいところですよね。さっきの「聞く」ということも、どちらかというと受け身で女性性と結びつきやすいですね。「書く」とか「分析する」のは男性的だったり。

う~ん、この話をしだすとなんか泥沼に足を突っ込むことになるかもしれないなと思いつつ言いますが(笑)、伝統的な精神病理学に対しての違和感というか、暴力的だなと思うのが、あくまでも自分が外にいて分析する側、観察する側、記述する側であることです。相手からの応答も聞かない。それが私は苦手です。あと、身体性がないという感じもあります。少し前に出した『トラウマにふれる』(金剛出版)でも書いたような、身体性、つまり触覚や嗅覚、味覚などが、臨床やケアに深く関わっていると思います。

村上■いまパッと思ったんですけど、宮地さんの本には、たしかに宮地さんがどういう人っていうか、どういうお医者さんなのかは透けて見える。身体性が透けて見えるんですよね。たぶん僕が看護の研究をしていたときには、それが薄かったなって思うんですね。構造上、あれ以上現場に入れなかったっていうのもあるんですけど。

西成が舞台の『子どもたちがつくる町』(世界思想社)ではかなり改善してるのかなって思います。あの本は、現地に通いつめて自分が入り込む仕方でしか書きようがなくなっていたので――ジェンダーの問題は解決できてないとは思うんですが――僕がどういう立ち位置で、どうこの場所に居させてもらってるのかっていうのは、ちょっとは入れ込ませることができるようになってきたかな。

どうやって自分が巻き込まれているのかが明示されるのかされないのかは、たしかに大きいと思います。看護の研究をしていたときには僕はある意味、抽象的に研究者として書いていた部分があった。それは自分でも意識していた限界でした。今通っている西成の子育て支援では、フッサールが言ったような現象学的傍観者ではなくて、巻き込まれて子どもに殴られたりするものだから現象学的な媒介者になってくる。

あとやっぱり当たり前なことですけど、宮地さんはお医者さんで、臨床家として責任を負って現場に巻き込まれている。僕はあくまで研究者でしかないので、赤の他人なんですよね、本質的には。なので、そこの責任の度合いがすごく大きいですよね。今いる西成では赤の他人では済まされなくなって、関係者として巻き込まれはじめたことで変化が起きてきました。

宮地●「距離を置いて観察して記述する」のが、学術的な営みのずっと長い伝統だったわけですよね。それがフェミニズムやポスト・コロニアリズムなどによって変えられていった。医療人類学にもそういう流れがあって――人類学では、他者を記述するということに対して、植民地主義的だという批判が出て、だいぶ変わりました。ただそうなると、今度は人類学者の自省的な悩みばっかりを聞かされるようになって、それはそれでつまらないんですよね。「あなたのことはどうでもいいから、その村の人たちの世界を見せて!」みたいな(笑)。そこはすごく悩ましいところです。

私の場合、自分が透けて見えるほうが読む人に伝わりやすいというか、そうじゃないと伝わらないだろうと思ってるから書いてるので、自分のことを書きたいわけではまったくないんですよね。

村上■それはわかります。

宮地●今までの精神病理学的な精神医学では書かれてこなかったことを書いて、読んだ人に納得してもらうためには、自分の中をどう通っていたのかを言わざるをえない。だぶんそういう意味では、村上さん、いま面白い時期にあるんですね。巻き込まれて……。

村上■そうですね、どんどんこの場所に引きずり込まれていって、なんていうか、すました顔ではいられなくなってるっていうのが実際のところなんです。僕の意思でという部分もちょっとはあるけれど、それよりは場のほうから足をぐいぐい引っ張られている感じがすごくありますね。

宮地●そういうもんなんだと思いますよ、きっと。選ぶわけではなく、引きずり込まれていく。巻き込まれて逃げられなくなっていて、気がついたら……みたいなところがある。でもだからこそ見えてくる面白いものもたくさんあるのかなぁって思います。必然性や切迫性のあるものがでてきそうです。

村上■だからすごく楽しくもなってます。大変といえば大変だけれども。

(前編了)

6 待つ力が試される

7 時間を支配される

8 「逸れる」の時空間

9 カントとレヴィナスはどこにいたか

■質問1――トラウマの時間

■質問2――時間の濃淡

誰も看護師を知らない。

とるにたらない日常を、看護師はなぜ目に焼き付けようとするのか

――看護という「人間の可能性の限界」を拡張する営みに吸い寄せられた気鋭の現象学者は、共感あふれるインタビューと冷徹な分析によって、不思議な時間構造に満ちたその姿をあぶり出した。

巻末には圧倒的なインタビュー論「ノイズを読む、見えない流れに乗る」を付す。

パトリシア・ベナーとはまた別の形で、看護行為の言語化に資する驚愕の1冊。