はじめまして、のぞみと言います。

(※エモ=エモーショナル、感情が動かされる様、のことを言うようですが、意味を考えないで感覚的に使うのがエモの正しい使用方法だと考えます。)

急変対応になるとやけにテンションが上がるタイプの、普通の集中治療室看護師です。

元々、高校卒業と同時に葬儀社に勤めて、なんやかんやあって看護師になりました。

専門職だとか給料だとか色々打算的なこと考えて、

比較的不純な動機で看護師になったものの、結果ひとの生とか死とかからは離れられませんでした。

今は素敵なひとたちの影響を強く受けて、訪問看護師になろうと考えています。

ただいま退職時期について、師長さんと駆け引きの真っ最中!

訪問看護師になろうと思ったからなのか、いつもは読まないタイプの在宅関連の本を読むようになって、

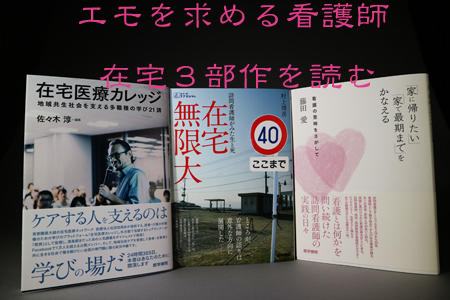

そして最近刊行された3冊にとても感銘を受けるに至ったので、こうして綴っています。

時 間 無 制 限 3 本 勝 負!

1本目:『在宅無限大——訪問看護師がみた生と死』(村上靖彦)

本屋さんで運命的出会いを果たしたこの本、在宅無限大。

友人(僧侶)がやっている飲食店の忘年会に向かっている最中、乗り換えの駅で寄ろうと思っていた本屋さんで出会いました。

普段立ち寄るのは、集中治療とか救急とか、そういうコーナー。

いつも立ち寄らない、看護理論・看護読み物のコーナーでふと目を引かれて立ち止まってしまいました。

取り敢えず立ち読みをしようと思って、前書きで泣きそうになる。あ、だめだ、このままじゃ泣く、と思って本を閉じて、

今度は裏表紙に書いてあるコピーでまた泣きそうになってレジに走りました。

なにこのエモいの。

エモい、エモい、って言いながら、ちょっと泣きながら全部読んだ。

葬儀屋さんをしているとき、自宅で亡くなったひとって、そう言えば見たことなかったんです。

看護師さんはわかると思うんですけど、葬儀屋さんは寝台車でお亡くなりになったひとを病院の霊安室にお迎えに行く。

私は病院以外の場所に迎えに行ったことなんてなかった。

ちなみにばーちゃん(母方の祖母)は、私が高校生のときに突然死した。

自宅の風呂場で死んでいたため変死扱いになった。だからなのか、わたしの認識って“自宅での死=変なこと”っていう頭になっているんだろうとは感じた。

ひとが「死ぬ」場面、心電図モニター上でHRが0になる瞬間も、棺の蓋を閉めるところも、

火葬場の釜に棺が入って行くところも、全部恐らくひとより目の当たりにしている回数が多いんだけど、

どれも“死”とは微妙に違うって思ってて、そんな中で、なんだか今までで一番しっくりくる死のカタチを提示された感覚。

患者さん(利用者さん)も家族も看護師もその状況を受容するって、みんなが一生懸命で、誠実で、良い。

特に今、私がいる集中治療の場って、看護師が看護師でいることの意義をすごく感じるんですよね。

大体にして患者さんみんな、日常生活上のことできないから療養上の世話って必須だし。

直接的な処置(の介助)も薬剤の管理も人工呼吸器とかそういう機器の管理も、もう、これ看護師がやって大丈夫なの?って思うような、診療の補助もする。

だって看護師だから。

その一言に尽きる。

でも訪問看護師さんひとりひとりの語りを見て、看護師であることを前提として関わることも大切だと思ったし、

一個人として、看護師であることを思わず忘れて(恐らく意識的にスイッチしているのではなく)、患者さん(利用者さん)と関わっているひとも多くいた。

それも大切。

そしてすごく人間らしい。

私看護学校のとき看護過程、ヴァージニア・ヘンダーソンだった(って言うかヘンダーソンしかやってない……)んですけど、

よくヘンダーソン勉強していて耳に入ってくるキーワード“他者の皮膚の内側に入り込む”ってことを実践していると思った。

そもそも、病院=アウェイだから、患者さんも家族も身構えてる。

語弊を恐れずに言うと、命握られてるようなもんだから、よっぽどのひとじゃない限りは良い患者・良い家族でいようとするのが集中治療室だと思う。

スキルのあるひとががんばっても、なかなか皮膚の内側にはたどり着けない。私がやってもある程度表面をなぞるくらいが関の山かなって。

まぁ、そもそもの役割が違いますけど。

なーんだ。やっぱり今の私が見聞きしたいこと、実践としてやりたいことって在宅の場にあるんだってまた確信を得てしまっただけだった。

2本目:『在宅医療カレッジ——地域共生社会を支える他職種の学び21講』(佐々木淳編集)

Twitterでみんながオススメしていたこちらの本は、飲み会で串カツ田中に向かいながら本屋さんに寄り道して手に入れました。

私は、両親が離婚するまで、高級住宅地(厳密に言うと全然住宅地でもなんでもなくて、え?こんなところに民家が……?みたいな観光地ド真ん中)に住んでいて、

近所で見かけるおじいちゃん、おばあちゃんはシャキシャキっと外の掃き掃除をしたり、パヤパヤっと大型犬の散歩をしたりしていました。

ハハに付いて行って、ばーちゃんの住んでる団地で暮らすことになるんですけど、

そこは雇用促進住宅(移り住んだときには亡くなっていましたが、祖父が炭鉱で働いていたそうです)っていうところで、

今思い返してみると働いてないひとも多かったような気がします。

初めて認知症のひとを見たのも、その団地ででした。

四半世紀前くらいですかね。小学校3年生とかだったと思うんですけど、

「私のお家はどこですか」

って聞かれたんです。大柄なおじいさんだった。目の焦点は合ってなかったような気がする。

当時認知症(まだ痴呆症って呼んでたときですね)なんて知らない小学生、よもや自分の家がどこにあるのかわからなくなる病気があるだなんて知らなかったし想像も付かなかった。

逃げましたよね。走って。

絶対不審者だと思ったよね。まさか隣の隣の家のひとだとは思わなかったよね……。

ハハにもばーちゃんにも、なんか怖くて言えなくて、結局見かける度に走って逃げ続けてた。

そのひとが亡くなったって聞いて初めて、家族に「こういうことがあったんだ。怖かったんだ」。

って話をして、 そういう病気があって、そのひとが不審者じゃなかったことを知りました。

今、集中治療室で働いていて、治療上やむなしとカンファレンスをした上で身体拘束をすることがあるんだけど(しかも多い)(抜かれたら死ぬような各種デバイスが挿入されているので)、

患者さんはひとしきりぶちギレて、 暴れ続ける患者さんと、諦めてシクシクモードに入る患者さんがいる。

この間、認知症の患者さんに『ここが姥捨て山なのね……』って泣かれてしまった。

正直、走って逃げれるものなら逃げたかった。

認知症=おしまい、終わり、って考えがある(あった)と本には書かれてあって、確かに。と思った。

特に集中治療室みたいなところに勤めてると、メインテーマは『身体治療をする』ところになるから、治らないものに対してそう思う気持ちがわかる。

お家がどこかわからない、姥捨て山に捨てられた、ハイハイ、認知症だからね。そういう症状や妄想が出ても仕方ないよね。って、家はあそこですよ。って伝えて連れていくことも、ここは姥捨て山じゃないですよ病院ですよ、って言ってあげることもできる。でも心の中にある心許なさや不安感は恐らくそれだけでは拭えない。対応はしている。だけど、認めたり、寄り添えてはいないことが多い。

寄り添っているつもりでいることは多いんですけどね。

モニターを見ながら、 身体拘束を解除して、点滴が抜かれないように目を光らせながら記録を書いたり、清潔ケアをしたりって。

まぁ、仕方ない。本当に仕方ないんですよ、浮腫でむっくむくになった手背に奇跡的にやっと取れた24Gのルート、そこから投与してるノルアドレナリン、それが抜けたら生命の危機……(いやいやまずはCV入れようよ、ってツッコミは取り敢えず今はなしで)って状況だったりするので。あちらを立てればこちらが立たないのはわかった上で書いてますけど。

私から見える、この本での在宅という場所は、バランス感覚をもって、認めたり寄り添ったりにすごく重きを置いてる。

私にはない視点。共に生きる、暮らす。出来ることを見極めて支えることが看護の役割 だから、やっぱり“本来の看護”は、在宅が一番近いところにあるのかもしれない。

あのひとニンチだよ、とか、ニンチがある、とか病院ではよく言われると思うけど、そう言うレッテルを張って間違った認知をしてるのは我々のほうかもしれない。

在宅医療カレッジ、ってタイトルの本なので、きっと手に取るのは在宅医療、看護、介護に携わっているひとがほとんどじゃないかと思った。

本の中では認知症ケアだけではなく、高齢者に対するケアや、死がそこまで迫っているひとについての語りがあり、学びがありました。

急性期の看護師はきっとこの『バランス感覚』に乏しい。

さっきの24Gのルートを死守するみたいなところにもつながってますけど、治療に重きを置いてるから、思い至らないことも多い。

良いとか悪いとかではなくて、専門性の違いで。でもそこで視野が狭まるのは、なんとなく私は嫌だ。

帯に書いてある、“ケアする人を支えるのは、学びの場だ”の言葉。

在宅に関わるひと、関わらないひと、全てのひとに届いて欲しいメッセージだと思った。

3本目:『「家に帰りたい」「家で最期まで」をかなえる——看護の意味を探して』(藤田愛)

最後はこの本。これもTwitterで読んでいるひとがいて、読みたいと思った本。

なんとまさか自分が医学書院・在宅三部作(って言うのかは知らないけど……)を読破するだなんて、つい何ヶ月か前の自分が聞いたらびっくりしそう。

こちらにの本については、前述の串カツ田中で、Facebookの投稿が元になった本なんだよ、って教えてもらった。お、それは読みやすそうで良かった、と思った。

結果ね、本当に読みやすいんですよ。文体とか、すごく。親しみやすくて、あったかくて優しくて。

と、思って休日に出かける前に、朝マックしながら読んで、嗚咽を漏らしながら泣いたよね。

まさかここまで泣くなんて思わなかったからハンカチなんて持ってなくって、袖で目をこすりまくって真っ赤になった。

この話好きだから何度もしちゃうんですけど、友人の僧侶(お寺に勤務しつつ飲食店をやってる、お坊さん学校の同級生です)に、

『のぞみちゃんにとって看護師は職業? 生き方?』って聞かれたんです。

その僧侶は、 袈裟を脱いでも作務衣を脱いでもお寺にいないときであっても、自分は僧侶だと言っています。僧侶は職業じゃなくて、生き方。

私はまだ、職業だな。と思う。

著者の藤田愛さんは、きっと訪問看護師が生き方だ、と思った。

印象に残っているのは、病院から在宅に帰る一場面。 しゃべれない患者さんの家族に、

『どうして本人さんが帰りたいと思ってる、と思うんですか?』って尋ねて、『私にはわかるのです』ってご家族が応える場面。家族は泣いている。

言語的なコミュニケーションが図れなくても、表情だったり、目線だったりでノンバーバルなコミュニケーションは間違いなく可能。

だけど、それは長年家族として過ごした年月が醸し出す空気感だったりがそうさせると思ってた。

藤田さんがはじめましてのその患者さんと見つめ合うシーン。きっと、言葉はなくてもわかり合ったんだろうな。そこにはきっと、確信があったんだろうな。と感じた。

ひとはたくさん、色んな役割を持ってますよね。

例えばわたしだったら、集中治療室の看護師だったり、 誰かの家族。集中治療室の中にいたら誰かの先輩でもあるし、後輩でもあるし、戦友だと思ってくれているひともいるかもしれない。

実家に帰ったら娘だし、姉だし、ねこからすればたまに見かける「ちゅ〜る」をくれるニンゲンだったり。

同じ場所にいても役割は違う。誰かの友だち、誰かの仲間、誰かの顔見知り。誰かはわたしのことをとても大切に思ってくれているかもしれない。

ひょっとしたら今後、誰かの妻や誰かの母になることもあるかもしれない。

ちょっと脱線したけど、患者さんは病院の中では多くの時間を、患者役割を、我々医療者から強いられているんだな、って。

疾患を抱えながらも家にいられる、ってことは、それだけで魂が救われるのかもしれない。自分が自分でいられるから。 普通に生活してる我々にはなかなか気付けないから、意識したいと思いました。

わたしにとって在宅は、とても魅力的なフィールド。

病院とは違う、温度と湿度。

その感覚を求めて、わたしはまだ見ぬ在宅に思いを馳せる。