かんかん! -看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

愛おしいもの――どもる体、どもる私

2018.8.17 update.

1976年、兵庫県生まれ。保育士、印刷オペレーターを経て、現在は医薬品メーカーで事務職に就いている。どもる大人のセルフヘルプグループ「NPO法人 大阪スタタリングプロジェクト」所属。

幼少の頃からどもり始め、小学校でクラスメイトとの違いを意識し始める。言葉の言い換えスキルを身につけることによってどもりが目立たなくなったが、30歳を目前にして、どもる自分を否定しつづけることに苦しくなり、2005年にどもる仲間のもとを訪れる。どもりへの抵抗を手放すことによってどもりの豊かさに気づき、世界が一変。

現在は運営メンバーのひとりとして毎週金曜日に大阪で開催される定例会や夏の吃音親子サマーキャンプなどを通じ、「どもりとともに豊かに生きる」を仲間と実践中。

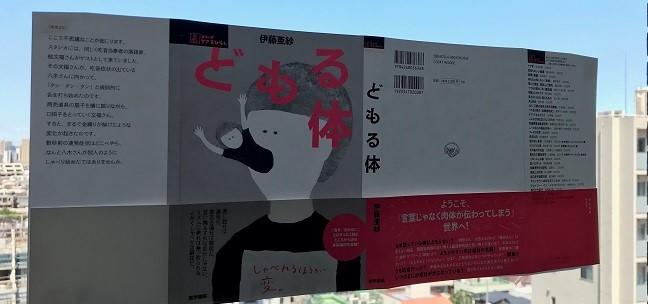

伊藤亜紗著『どもる体』(医学書院)は6月に刊行以来、

医療・障害領域はもとより、文学、音楽、演劇さらには建築やAI領域にわたるまで

多方面に話題を呼んでいます。

この本の特徴は、すでにある知見から論を展開しているのではなく、

吃音当事者の直接の語りから、

これまでにない生気にあふれた論を展開しているところ。

本稿を寄せてくださった藤岡千恵さんも、インタビューを受けたひとりです。

本書第6章には、吃音を隠していた藤岡さんが、

堂々とどもる当事者を目の当たりにして

「うらやましい」と思う藤岡さんの姿が活写されています。

その藤岡さんが伊藤亜紗さんのインタビューを受けたときどう感じたか、

そして『どもる体』をどう読んだか――。

どもりは不思議な存在だ。時代や国籍を問わず人口の1パーセント存在すると言われている。紀元前から現在に至るまで、どもりの原因は解明されておらず、確立された治療法もない。「障害」「病気」「癖」「個性」など、その人の認識によって捉え方が異なる。最初の音を「たたたたた、たた」と連発したかと思えば、言葉を出そうとしても一言も出ないこともある。心理的な要素も大きく影響するため、単純に「言葉を繰り返す現象」で片付けられるものでもない。

■味のあるキーワード、興味深いエピソード

そんな謎に満ちたどもりを、「体」にフォーカスして観察してみようというのが今回の伊藤亜紗さんの試みである。発声のメカニズムがわかりやすく解説されているほか、リズムなど体に起こる身体的経験や、どもるときに一体何が起こっているのかが、当事者の語りを通じて描かれている。

なかでも、「言葉の代わりに体が伝わってしまう」「頭を経由せずしゃべる」世界からいちばん遠くに離されていくみたい」「自分の体にぴったりくる言葉を探す」「体を裏切る」「波づくり」など、当事者のインタビューに散りばめられたキーワードと、それに付随するエピソードが興味深い。

みんな、どもりの出現にヒヤヒヤしたり、困らされたりしながらも、工夫しながら、どもりと折り合いをつけてどうにかつきあっている。またどの人の語りにも、どもりに対する愛着のようなものを感じた。自分のどもりを自分のことばで表現する。そのことによって自分の体からどもりが少し離れる。ほんの少しでも距離ができれば客観的に見ることもできる。ここで語られているどもりは個性があり、ユーモラスでもある。自分の手からどもりを放すことで見えてくる豊かな世界がある。

■どもりをテーブルに乗せて、いざ探検!

私が伊藤さんのインタビューを受けたのは新神戸駅前にあるホテルのラウンジだった。インタビューの機会をつくってくださった医学書院の編集者の白石さんと、若い編集者の番匠さんも一緒だった。

私が難発や連発をしているとき体にどういうことが起こっているのか、何がそうさせたのかなど、伊藤さんの質問に答え、さらに伊藤さんから掘り下げた質問がある。そのやりとりを続けるなかで、ピタッとくる言葉に出会う。「連発のときに頭の中はどうなっているのか」や、私の吃音の特徴など、これまで具体的に言語化したことがなかったものを探っていく。そういう時間だった。

伊藤さんと会話を進めるうちに、私のなかで、ことばが体の底から湧いてくる感覚があった。最初は緊張して体も表情も硬かったけれど、伊藤さんが興味をもって質問してくれるうちに体が少しずつ開いていき、伝えたいことがあふれて、ことばが追いつかなかった。4人で席を囲み、どもりをテーブルの上に置き、いろんな角度から眺めながら、どこに向かっていくのか予想がつかない、ちょっとした探検のような時間を過ごした。

伊藤さんの観察は私のどもっているときの体の状態や表情にまで及ぶ。

――まげた腕を前に伸ばし、差し出すような動きや、手で水平に四角を作るような動きが多いですね。

――手だけでなく、船をこぐように上半身を前後にゆったり動かしてもいますね。

――気持ちよく連発しているときは笑顔ですね。

伊藤さんの視点から客観的に自分を見ることは新鮮な体験だった。

■サバイバルスキルとしての言い換え

本書にも登場する伊藤伸二さん(日本吃音臨床研究会長)がつくった自助グループ「大阪吃音教室」で、私はたくさんのことばに出会ってきた。そのなかに、「どんな手を使ってもいい、生き延びるためには」という伊藤伸二さんのことばがある。どもりを否定的にとらえていたころの私にとって、「ことばの言い換え」は、どもることを徹底的に回避するための手段だった。しかし一方で、どもりそうなことばを回避することはどもることから逃げることであり、私のなかには「どもりを隠している」という罪の意識も同時にあったと思う。

しかしその「ことばの言い換え」も、どもる人が自然に身につけたサバイバルスキルのひとつであり、目の前の人との会話を進める手段、その瞬間を乗り切る選択肢のひとつだなんだと、大阪吃音教室では考える。

その点で本書で紹介されている、ドミニク・チェンさんの表現が印象的だ。

「ブロックがこちらに向かって、来る、来る、来るという感じで、昔はぶつかっていたけれど、今はそれを右からでも避けられるし、左からでも避けられる」(123ページ)。

どもることを回避する手段とも取れるが、そこにはシューティングゲームのような軽やかさがある。この自由さを身につけることが、どもりとともに生きていくことだと私は思う。

言いやすい単語に置き換えること、言葉の順序を変えること、「あの〜」「え〜っと」など前置きをすること、言いにくい単語を紙に書くこと、ジェスチャーをすることなど、どもる人がどもりと折り合いをつけて生きていく過程で身につけたスキルを自由に使い、自分なりのしゃべりやすさで会話を進めていく。社会のなかで人とコミュニケーションをとって生きていかなければならない私たちにとって、その瞬間を乗り切る工夫をたくさん持っておくことは、生きやすさに直結するのだと思う。

■ちょっとわがままな相棒だけど

私はどもりがきっかけで子どものころに強い劣等感を持った。30歳まではどもる自分を否定して生きてきたが、悩みに直面したことで仲間に出会った。人に自分のことばを届けること、どもりについて人に説明すること、等身大の自分で生きること――。仲間とたくさんの言葉を重ねていくなかで「人としてどうありたいのか」「どう生きたいのか」という考えに導いてくれたのが、どもりだった。

今、私にとってのどもりは、相棒に近い存在かもしれない。どう転んでも私からどもりがなくなることはないし、どもりのない私を想像することは難しい。今でも、どもりたくない場面はあるし、話したいことが思うように話せないもどかしさや苛立ちを覚えることもあるけれど、自分を表現する機会を与えてくれ、表現することの背中を押してくれる存在でもある。

どもりとともに豊かな人生を送るために大切なことは、本書での伊藤亜紗さんの記述にあるように、「どうすれば、自分の体はのびのびと気持ちよくなるのか」を追求していくことだと私も感じている。そのために、どもるかどもらないかは、じつはあまり重要ではない。

伊藤さんも含め、本書に登場する人のどもりと生きてきたストーリーを体験し、やっぱりどもりは愛おしい存在だと思う。100分の1の確率で、私のところにやってきたどもり。科学の力でも解明できないほどのミステリアスなものを持って生きているという、特別な感覚をこっそり楽しみながら、私はこれからもどもりと生きていく。

しゃべれるほうが、変。

何かしゃべろうとすると最初の言葉を繰り返してしまう(=「連発」という名のバグ)。

それを避けようとすると言葉自体が出なくなる(=「難発」という名のフリーズ)。

吃音とは、言葉が肉体に拒否されている状態です。しかし、なぜ歌っているときにはどもらないのか? なぜ独り言だとどもらないのか?

従来の医学的・心理的アプローチとはまったく違う視点から、徹底した観察とインタビューで吃音という「謎」に迫った画期的身体論!